Servicenavigation

Suche

Zeitumstellung

Die Uhren wurden letzte Nacht um 3 Uhr nochmals auf 2 Uhr gestellt. Wie die meisten konnte die Autorin dieses Blogs deshalb eine Stunde länger schlafen. Nicht so die Nachtcrew, die mussten eine Stunde länger Dienst leisten. Vielen Dank für die zusätzliche Arbeit aufgrund der Zeitumstellung.

Eine sehr kurze Geschichte der Zeit

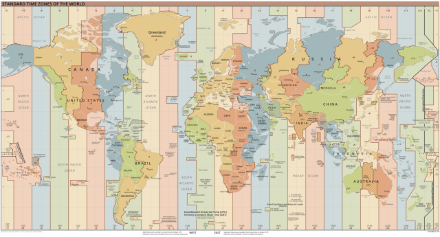

Die Zeit war ursprünglich abhängig davon, wie hoch die Sonne am Himmel steht. Wenn die Sonne am höchsten stand, dann war Mittag. Daher hatte jede Ortschaft ihre eigene Zeit. Doch im 19. Jahrhundert wurde dies zunehmend unpraktisch. Mit dem Bau der Eisenbahnen und der Erfindung des Telegraphen wurde unsere Reise- und Kommunikationsgeschwindigkeit immer schneller. Somit musste eine einheitliche Zeit her.

Weltzeit und Zeitzonen

Heutzutage gibt es die «Weltzeit», genannt UTC. Die Abkürzung steht für «Universal Time Coordinated», auf Deutsch «koordinierte Universalzeit». Mensch und Natur sind nicht unabhängig vom Tag- und Nachtzyklus, deshalb im normalen Alltag nicht UTC sondern die Lokalzeit verwendet wird. Die Lokalzeit entspricht der Zeit der Zeitzone, welcher ein Land oder eine Region angehört.

In der Schweiz wurde Ende des 19. Jahrhunderts die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) eingeführt. Die Mitteleuropäische Zeit ist der «Weltzeit» eine Stunde voraus und somit als UTC+1 definiert. Dies ist die Normalzeit in der Schweiz, auch wenn umgangssprachlich gerne von der Winterzeit gesprochen wird. Gestern war unsere Lokalzeit noch die Mitteleuropäische Sommerzeit (UTC+2).

Die Zeit und das Wetter

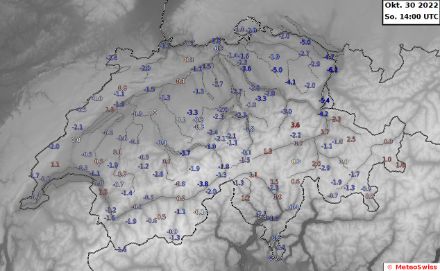

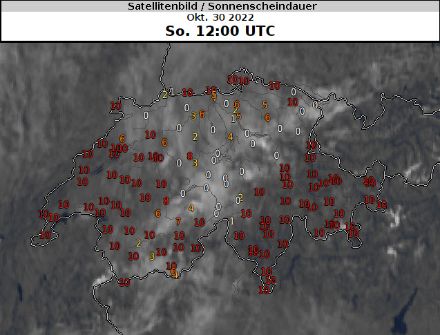

Doch das Wetter kennt keine Grenzen oder Zeitumstellungen. Der Datenaustausch sowie Wettermodelle gehen über Zeitzonen hinaus, deshalb wird überall UTC verwendet. Die Zeit dieser Daten bleibt also gleich, während in der Lokalzeit die Zeitumstellung stattfand. Dies hat kleine Veränderungen im Arbeitsalltag von uns Meteorologinnen und Meteorologen.

Auswirkungen auf unsere Arbeit

Als Mitarbeitende des Prognosedienstes leben wir wie alle andern Menschen in der Schweiz in der Mitteleuropäischen Zeit. Auch unsere Arbeitszeiten sind in Lokalzeit. Die Fliegerei ist, wie das Wetter, international und verwendet UTC. Unsere Flugwetterinformationen sind ebenfalls in UTC, während andere Produkte in Lokalzeit ausgegeben werden. Deshalb verschieben sich die Arbeitspläne etwas.

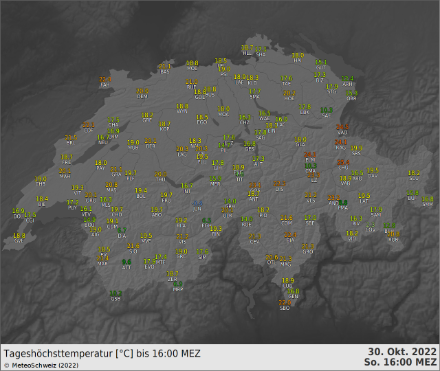

Die Wettermodelle werden immer zu bestimmten Zeiten in UTC gestartet. Somit erreichen uns die errechneten Resultate eine Stunde früher. Also müssen wir uns weniger Gedulden als im Sommer, um die neusten Daten zu erhalten. Wenn wir die Modelldaten und auch Messungen betrachten, sind diese in UTC. Für die Kommunikation in Lokalzeit rechnen wir nun im Kopf also UTC+1. Dies nachdem wir uns ein halbes Jahr daran gewöhnt haben, + 2 zu rechnen. Gerade kurz nach der Zeitumstellung ist es wichtig, daran zu denken ;-) Eine kleine Hilfe liefern die zwei Uhren an der Wand, welche im obersten Bild zu sehen sind.

Ob nun Sommer- oder Normalzeit, UTC oder Lokalzeit: Das Wetter ist weiterhin sehr warm für die Jahreszeit, allerdings leicht kühler als gestern. Mehr zum rekordwarmen Oktober im gestrigen Blog, oder im Klimablog, welcher morgen Montag erscheint.