Servicenavigation

Suche

Was ist Nieselregen?

Gemäss Definition der WMO ist Nieselregen ein ziemlich gleichmäßiger Niederschlag aus sehr kleinen Wassertropfen, die nahe beieinander aus einer Wolke fallen.

Der Durchmesser dieser Tröpfchen liegt im Bereich von 0.2 bis 0.5 mm. Kleinere Tropfen sind schwebende Nebel- oder Wolkentröpfchen, grössere fallen unter die Kategorie Regentropfen. Nieselregen fällt oftmals aus tiefer stratiformer (hochnebelartiger) Bewölkung.

Nieselregen tritt am häufigsten in den Monaten November bis Februar auf, dabei tritt ab und zu auch die für Verkehrswege und Aviatik gefährliche, vereisende Form (gefrierender Nieselregen) auf.

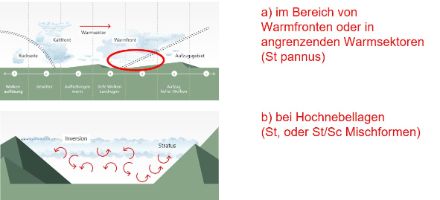

Typische Wetterlagen

Das Auftreten von Nieselregen ist bei zwei Wettersituationen typisch. Zum einen (a) bei Warmfronten mit tiefer Stratusbewölkung unmittelbar im Vorfeld der Bodenfront oder im angrenzenden Warmsektor. Zum anderen (b) bei Hochnebellagen (so wie aktuell), wenn die Mächtigkeit der Wolkenschicht genügend gross ist.

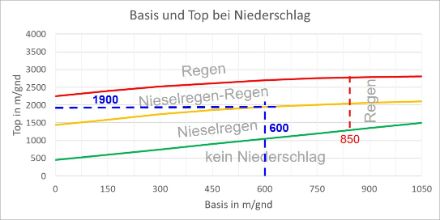

Damit es jedoch zum Auslösen des Niederschlags kommt, müssen allerdings gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Bei stationären Lagen, wie bei Hochnebel muss (wie oben erwähnt) die Stratusschicht genügend dick, d.h. mindestens ca. 400 Meter sein. Am häufigsten tritt Nieselregen auf, wenn die Schichtdicke (Top minus Basis) etwa zwischen 600 und 2200 Metern beträgt. Liegt die Basis höher als 850 Meter über Boden, dann fällt der Niederschlag als Regen (oder Schnee), sofern die Schichtdicke genügend ist.

Heute reichte die Schichtdicke des Hochnebels mit ca. 1300 Metern ebenfalls aus, um Nieselregen auszulösen. Die Untergrenze lag bei etwa 600 und die Obergrenze bei ca. 1900 Metern über dem Erdboden (Mittelland). Die gemessenen Niederschlagsmengen auf der Alpennordseite waren mit meist weniger als 1 mm sehr bescheiden. In der Zentralschweiz wurde gebietsweise zwischen 1 und 2 mm registriert. Interessant dabei auch, dass der schwache Nieselregen im Radar kaum in Erscheinung trat, weil die kleinen Tröpfchen ein sehr schwaches Signal erzeugen.

Faktoren welche den Niederschlag verstärken können

Es sind aber auch Fälle bekannt, bei welchen über 10 mm Tagesniederschlag und mehr gemessen wurden. Bei Nieselregen sind Intensitäten von bis zu 1 mm/h möglich.

Solche Situationen werden meist durch eine oder mehrere der folgenden Faktoren begünstigt:

- markanter Eintrag von Aerosolen (z.B. zu Tagesbeginn durch Industrie)

- grossräumige Hebung durch markanten Druckfall in der Höhe

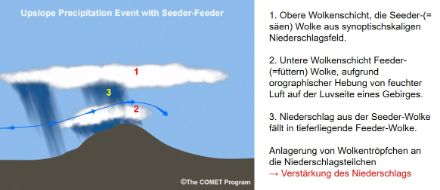

- dynamische (topografische) Hebung durch Strömung auf Gebirge

- Seeder-Feeder-Effekt (Eine höhere Wolkenschicht regnet in die darunterliegende Hochnebelschicht)

Sonnig über dem Hochnebel und im Süden

Wenn auch die meisten Bewohner der Schweiz unter der zähen Hochnebeldecke verweilen mussten, so sah es doch in den Bergen anders aus. Allerdings musste man sich bis auf eine Höhe von 2100 bis 2400 Metern begeben bis man die Sonne zu Gesicht bekam. Eine Alternative hat die Alpensüdseite geboten. Dort blieb es mit wenig Dunst in den Niederungen über alle Höhenlagen ganztags sonnig.