Servicenavigation

Suche

Aus dem Fenster schauen reicht nicht

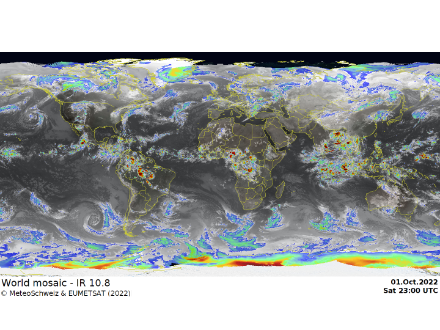

Ein gut gemeinter Vorwurf, der oft an Meteorologinnen und Meteorologen gerichtet wird, ist, dass wir bei der Ausarbeitung unserer Vorhersagen nicht mehr aus dem Fenster schauen. Dabei schauen wir aus dem Fenster, und wie! Aber nicht nur. Um über die Berge vor unseren Fenstern hinausblicken zu können, greifen wir auf die Bilder von Wettersatelliten zurück. Sie umfassen die gesamte Erdoberfläche.

Am 13. Dezember 2022 ist der erste Satellit einer neuen Generation europäischer Wettersatelliten ins All gestartet. Der erste Satellit der «Meteosat Third Generation», kurz MTG, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, EUMETSAT, wird einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Unwetterwarnungen, Wetterprognosen und der Erforschung des Klimawandels leisten. MeteoSchweiz nimmt dies zum Anlass, sich in einer Blogserie der Satellitenmeteorologie zu widmen.

Störungen: Von den Wolken entlarvt

Die Störungen, die das Wetter in der Schweiz bestimmen, entwickeln sich meist fernab der Alpen, tausende von Kilometern in der Ferne: in der Nordsee, im Atlantik oder auch im Mittelmeer. Wettersatelliten ermöglichen es, die Entwicklung der begleitenden Bewölkung Schritt für Schritt zu verfolgen. Auf diese Weise können Meteorologinnen und Meteorologen - vielleicht sogar ein paar Tage vorweg – die Lage vorhersehen und frühzeitig die aktivsten und potenziell gefährlichsten Wolken erkennen. So werden die entsprechenden Warnungen ausgegeben oder den Piloten, die sie durchqueren müssen, angemessene Ratschläge erteilt.

Vorausschauendes Planen kann Leben retten

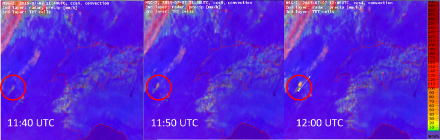

Sommergewitter in der Schweiz können so stark sein, dass heftiger Hagelschlag, unerwartete Überschwemmungen und starke Sturmböen auftreten. Leider beschränken sich die Schäden nicht immer auf materielle Aspekte. Durch angemessenes Reagieren ist es jedoch möglich, sich zu schützen. Unwetterwarnungen tragen dazu bei, wenn sie rechtzeitig gemeldet werden. Hier leisten Wettersatelliten Hilfestellung, die in vielen Fällen entscheidend sein kann.

Im Vergleich zu anderen Instrumenten, die erst dann reagieren, wenn sich in der Gewitterwolke bereits Regentropfen oder Hagelkörner gebildet haben, ermöglichen Wettersatelliten eine frühzeitige Erkennung der Gewitterwolke, sobald sie sich zu entwickeln beginnt. Ein Vorsprung von vielleicht nur ein paar Minuten, der aber bei so plötzlichen und heftigen Phänomenen wie Gewittern den Unterschied ausmachen kann.

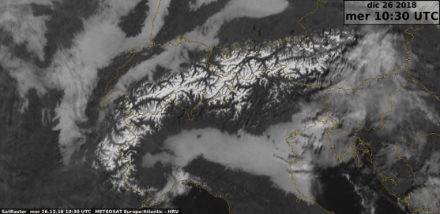

Nebel herrscht. Aber bis wohin? Und bis wann?

In der Schweiz entwickelt sich zwischen Oktober und März mit den langen Nächten in den Ebenen oft Nebel oder Hochnebel. Je nach Wetterlage und Jahreszeit kann er mehr oder weniger ausgedehnt und anhaltend sein. Abgesehen von den Auswirkungen auf das Gemüt der Menschen stört Nebel (ob Hoch- oder Tiefnebel) den Verkehr, sowohl den Strassen- als auch den Luftverkehr. Wann er entsteht und wieder verschwindet ist schwer vorhersehbar und bereitet Meteorologinnen und Meteorologen oft Kopfzerbrechen. Das Wissen um die Ausdehnung des Nebels hilft bei der Beratung und lässt den Zeitpunkt seiner Auflösung besser einschätzen. Von «unten» wird die Sicht aber gerade durch den Nebel behindert. Von «oben» hingegen kann man ihn eindeutig besser beobachten. Auch in diesem Fall sind Wettersatelliten ein wertvoller Verbündeter der Vorhersagedienste.

Wolken live zu bewundern, ist heute nicht mehr nur Profis vorbehalten. Es gibt online verschiedene Möglichkeiten, die Entwicklung der Wolken in Echtzeit zu sehen:

- Durch Abfragen der MeteoSchweiz-App unter «Animationen»

- Durch Anzeigen der Bilder direkt auf der Website von MeteoSchweiz.

- Auf der EUMETSAT-Website.