Servicenavigation

Suche

Der Hochnebel prägte heute das Wetterbild über weiten Teilen der Alpennordseite. Die Mächtigkeit des bodennahen Kaltluftsees vergrösserte sich in der vergangenen Nacht sogar. In der Folge stieg die Hochnebelobergrenze auf 1600 bis 1800 Meter an. Im Tagesverlauf lockerte er sich am Alpennordhang teilweise auf, in den übrigen Gebieten liess er sich von der Märzsonne nicht beeindrucken.

Auflösung ja oder nein?

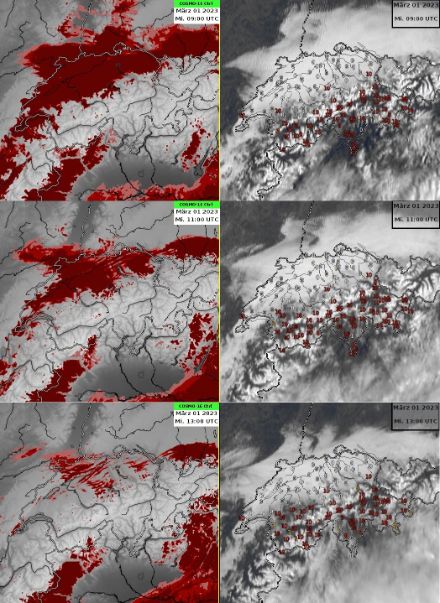

Die Prognose der Hochnebelauflösung stellt immer wieder eine Herausforderung für Mensch und Maschine dar. Die numerischen Wettermodelle sagten eine fast vollständige Hochnebelauflösung vorher, die sich nicht bewahrheiten sollte, wie die nächsten Grafiken belegen. Die Prognostikerinnen und Prognostiker waren vorsichtiger und sprachen im Wetterbericht von «ausgedehntem Hochnebel und Auflockerung am Nachmittag», an eine Auflösung mochte man nicht wirklich glauben.

Je höher der Hochnebel, desto geringer die Auflösungschancen

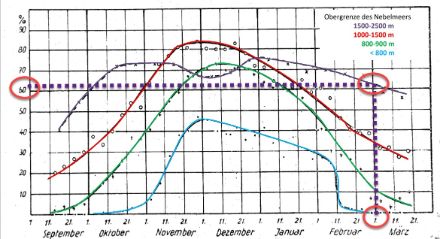

Werfen wir also einen Blick in die Hochnebelstatistik. Diese besagt zum einen, dass die Auflösung je unwahrscheinlicher ist, desto höher die Obergrenze des Hochnebels ist. Der Zusammenhang ist klar: Bei einer hohen Hochnebelobergrenze ist der bodennahe Kaltluftsee mächtiger, entsprechend braucht es mehr (Sonnen-)energie, um diesen aufzuwärmen. Umgekehrt braucht es für einen flacheren Hochnebel weniger Energie. Wettermodelle zeigen häufig eine zu tiefe Hochnebelobergrenze, was eine schnellere Auflösung begünstigen würde.

Beim Stichwort Sonnenenergie sind wir auch schon beim zweiten Zusammenhang: Je höher der Sonnenstand und je länger der Tag, desto mehr Sonnenenergie steht zur Auflösung des Hochnebels zur Verfügung. Damit erklärt sich auch schon der Kurvenverlauf in der nächsten Grafik. Diese zeigt die Wahrscheinlichkeit für eine beständige Hochnebeldecke in Abhängigkeit von Jahreszeit und Höhe der Obergrenze des Hochnebels.