Servicenavigation

Suche

Zuerst länger nass, jetzt länger trocken

Bekanntlich waren die Frühlingsmonate von März bis Mai bei uns überwiegend von Tiefdruckgebieten mit vielen Wolken, häufigem Regen und zeitweise kräftigem Wind geprägt. Ab etwa Mitte Mai haben dann mehrere Hochdruckgebiete in Folge das Zepter übernommen. So wie also die unbeständige und teils kühle Wetterlage im Frühling bis etwa Mitte Mai eingefahren war, so dauert nun auch die aktuelle Grosswetterlage schon eine Weile an und bleibt uns voraussichtlich noch bis auf Weiteres erhalten.

Dabei lag die Schweiz in den vergangenen zwei Wochen am Südrand einer Hochdruckzone über Nordwest- bis Nordeuropa in einer trockenen Bisenströmung. Diese brachte auf der Alpennordseite meist stabiles und sonniges Wetter. In den Alpen und auf der Alpensüdseite lag eine deutlich feuchtere und instabil geschichtete Luftmasse. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und zeitweise auch kleinen Höhentrögen wurde diese aktiviert und sorgte für einige Schauer und teils auch kräftige Gewitter. Damit war vom Tessin bis in die Alpen und zum Teil auch in den Voralpen immer wieder für Regennachschub gesorgt. Im Jura und im Mittelland hingegen fiel – ausser vorübergehend um den 23. Mai – kein Niederschlag, und die Bise hatte zusätzlich eine austrocknende Wirkung.

Dies war insbesondere für die Graswirtschaft ideal, da viele Landwirte im Frühling lange auf trockenes «Heuwetter» warten mussten.

Trockenheit

Mit der Niederschlagsarmut im Norden nahm auch die Trockenheit in der obersten Bodenschicht allmählich wieder zu. Die mittleren Schichten zehren meist noch von den reichlichen Niederschlägen im Frühling, insbesondere in denjenigen Regionen, die überdurchschnittliche Niederschlagsmengen erhielten (Alpen und Nordostschweiz). In der West- und Nordwestschweiz hingegen herrscht aktuell ein Bodenfeuchtedefizit, u.a. auch weil die Frühlings-Niederschlagssummen meist unterdurchschnittlich ausfielen.

Die Plattform zur Früherkennung von Trockenheit in der Schweiz drought.ch vermeldet überdies für weite Teile der Schweiz ein Abflussdefizit, aber nördlich der Alpen immer noch normale Grundwasserstände und Quellabflüsse.

Diese Website liefert übrigens zahlreiche Informationen u.a. zur aktuellen und zu einer allfällig bevorstehenden Trockenheit bzw. zum Wasserressourcendefizit.

Waldbrandgefahr

Die längere trockene Periode hat auch zu einem langsamen Anstieg der Waldbrandgefahr geführt. Insbesondere in den westlichen Landesteilen inkl. Wallis sowie am Ostrand der Schweiz besteht momentan eine mässige Waldbrandgefahr, also Stufe 2 von 5. Mehr Details dazu finden Sie unter diesem Link.

Pollenbelastung

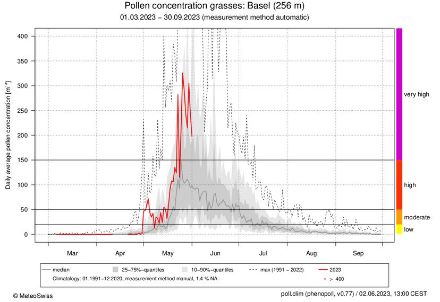

Das trockene Wetter hat neben den bereits erwähnten Schattenseiten noch eine weitere Auswirkung. Der Pollenflug insbesondere der Gräser hat stark zugenommen und ist nun beidseits der Alpen in vollem Gange, sodass die Belastungswerte aktuell stark bis sehr stark sind. Dies sorgt bei allergisch reagierenden Menschen u.a. für verstopfte Nasen, Fliessschnupfen und brennende oder tränende Augen. Informationen zur Pollenbelastung sind hier zu finden.

Neben den Gräsern sind derzeit auch Ampfer und Wegerich am Blühen; in den Alpen sind Grünerlenpollen unterwegs, auf der Alpensüdseite beginnt jetzt die Blütezeit der Edelkastanien. Die Konzentrationen der obengenannten Pollen sind allerdings momentan nur gering bis mässig. Schauer und Gewitter vermindern die Pollenbelastung.

Sonnenbrand

Wo viel Licht bzw. viel Sonne ist, ist auch viel Schatten. In diesen kann man ausweichen, wenn es einem zu warm wird oder wenn man den Sonnenschutz vergessen hat. Rund drei Wochen vor dem Höchststand am astronomischen Sommeranfang vom 21. Juni entwickelt die Sonne bereits enorme Kraft. Dies ist am aktuellen UV-Index mit Werten von 6 bis 7 zu erkennen. Es bedeutet, dass die gesundheitliche Gefährdung hoch ist (Sonnenschutz ist deshalb wärmstens empfohlen), bei 8 bis 10 ist sie sehr hoch. Weitere Informationen und Prognosen finden Sie unter diesem Link.