Servicenavigation

Suche

Hoch Michaela und Nordföhn

Vom 1. bis 13. August 2003 herrschte besonders über Frankreich eine ausserordentliche Hitzewelle, für welche das berühmte Hoch Michaela verantwortlich war. Dabei stieg die Temperatur an mehreren Tagen regional auf über 40 Grad an. Die Schweiz lag am östlichen Rand der heissesten Zone, dennoch gab es recht verbreitet neue Höchstwerte, dies besonders am 13. August.

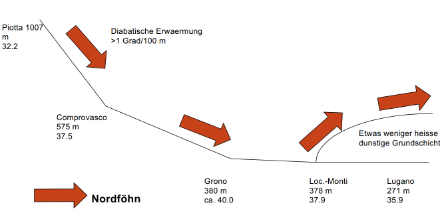

Am Ostrand der genannten Warmluftbase herrschten im Alpenraum oft leichte nordwestliche Winde vor. Am 11. August verstärkten sie sich vorübergehend etwas und liessen in den Tälern der Alpensüdseite den Nordföhn aufkommen. Die ohnehin sehr warme Luftmasse wurde durch den Abstieg in die Täler der Alpensüdseite trockenadiabatisch erwärmt, das heisst um 1 Grad pro 100 Meter Abstieg. Dadurch erreichten die Temperaturen in den tiefgelegenen Tälern der Alpensüdseite extrem hohe Werte.

41.5 Grad in Grono - dieser Wert gilt auch heute noch als Hitzerekord in der Schweiz

In Grono im südbündnerischen Misox zeigte das Thermometer maximal 41.5 Grad an. Dies ist der höchste Wert, welcher offiziell je in der Schweiz gemessen wurde. Damit wurde der damals gültige Hitzerekord von Basel von 39.0 Grad vom 2. Juli 1952 deutlich überboten. Aber nicht nur in Grono war es ausserordentlich heiss, auch im benachbarten Roveredo konnten vom Bündner Strassenverkehrsamt rund 40 Grad aufgezeichnet werden. Ähnlich heiss wurde es auch in Moleno in der Tessiner Riviera, wo 40.0 Grad aufgezeichnet wurden.

Auch in etwas höheren Lagen war es ausserordentlich heiss, konnten doch auf dem 575 Meter hoch gelegenen Comprovasco 37.5 Grad aufgezeichnet werden. In Locarno-Monti wurde mit 37.9 Grad ebenfalls ein neuer Höchstwert notiert. Ins Südtessin stiess der Nordföhn zumindest in tieferen Lagen nicht vor, so dass es dort deutlich weniger heiss war. So zeigte das Thermometer in Lugano als Höchstwert «nur» 35.9 Grad an, auch Stabio kam mit 36.1 Grad bei Weitem nicht an die Höchstwerte in den tiefen Tallagen des Nord- und Mitteltessins und Südbündens heran.

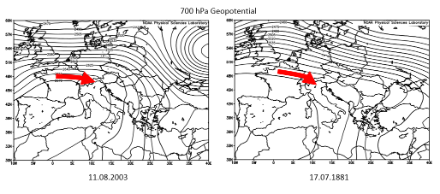

Es gab auch in der Vergangenheit ähnliche Ereignisse …. so zum Beispiel am 17. Juli 1881

Der 17. Juli 1881 war in den Niederungen der Alpensüdseite ausserordentlich heiss - derart heiss, dass es 122 Jahre dauerte, bis wieder ein ähnliches Ereignis eintrat. Damals verfügten die Stationen noch keine Extremthermometer, die Temperatur wurde jeweils an den Ableseterminen um 07.30 Uhr, 13.30 Uhr und 21.30 Uhr aufgeschrieben. Dennoch war es an diesem Tag zweifelsohne ausserordentlich heiss. In Biasca zeigte die Temperatur um 13.30 Uhr 37.4 Grad und in Bellinzona 37.9 Grad an. Normalerweise steigt die Temperatur im Verlaufe des Nachmittags bis zum Höchstwert noch etwa 1 bis 2 Grad an, so dass das Maximum damals in Biasca bei knapp 39 Grad und in Bellinzona bei knapp 40 Grad gelegen haben muss.

![Temperatur [K] auf 750 hPa (ca. 2600 M. ü. M.) am 13. August 2003 (links) und am 17. Juli 1881 (rechts). An beiden Tagen war es auf 2600 M. ü. M. über den Alpen sehr warm, am 13. August wurden 286 K (13 Grad) und am 17. Juli 1881 285 K (12 Grad) gemessen. Durch die trockenadiabatische Erwärmung beim Abstieg von 2600 M. ü. M. auf etwa 300 M. ü. M. würde in den Tallagen der Alpensüdseite eine Temperatur von 35 bis 36 Grad resultieren, also deutlich weniger als erwartet. Es muss aber gesagt werden, dass die Reanalysekarten das Tagesmittel der Temperatur anzeigen. Nun ist es aber so, dass in den Alpen die Tageshöchsttemperatur rund 4 Grad höher liegt als das Tagesmittel. Damit hätte die Höchsttemperatur am Alpenkamm auf 2600 M. ü. M. am 13. August 2003 bei etwa 17 Grad und am 17. Juli 1881 bei etwa 16 Grad gelegen. Damit käme man am 13. August in den Talsohlen der Tessiner und Südbündner Täler auf 300 M. ü. M. auf etwa 40 Grad und am 17. Juli 1881 auf etwa 39 Grad, was mit dem Messwerten sehr gut überstimmt.](/images/440/blog/2023/08/11-August-2003/Hitze750_Temp.PNG/Hitze750_Temp.png)

Im 20. Jahrhundert in den Niederungen des Mittel- und Nordtessins und Südbündens bei weitem nie so heiss wie 1881 und 2003

Auch wenn die Temperaturmessung in den damaligen Zinkblechgehäusen zu wünschen übrig liess - meist wurden wegen ungenügendem Strahlungsschutz zu hohe Temperaturen gemessen - liegen diese Temperaturen doch weit über den Werten, welche in dieser Gegend während des ganzen 20. Jahrhunderts aufgezeichnet wurden. Die Station Bellinzona beispielsweise zeigte zwischen 1901 bis 1980 um 13.30 Uhr nie einen höheren Terminwert als 35 Grad an, was weit unter dem Terminwert von 38 Grad aus dem Jahr 1881 liegt. Später wurde die Station Bellinzona aufgehoben. Auch die absoluten Maxima der heissesten Tage des 20. Jahrhunderts, es sind dies der 23. Juli 1945, der 21. und 29. Juli 1983 brachten in den Tallagen des Nord- und Mitteltessins und Südbündens Höchstwerte von rund 37 Grad, was deutlich tiefer ist als die 39 oder 40 Grad, welche als Tageshöchstwerte vom 17. Juli 1881 angenommen werden können.