Servicenavigation

Suche

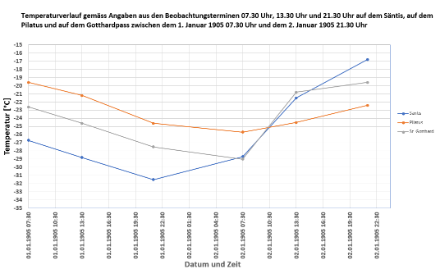

1./2. Januar 1905 - extremer Kälteeinbruch mit Rekordtemperaturen auf den Bergen

Am 1. Januar 1905 floss aus Nordosten sehr kalte Luft ein, welche in der Folge auch die Alpen überquerte. Besonders in Höhenlagen zwischen 1500 und 2500 Meter wurden dabei extrem tiefe Temperaturen gemessen. Auf dem Säntis sank die Temperatur in der Nacht auf den 2. Januar auf -32.0 Grad, dies ist der tiefste Wert, welcher am Säntis je gemessen wurde. Auf dem St. Gotthard fiel die Temperatur auf -30.5 Grad, wobei gleichzeitig stürmischer Nordwind herrschte. An vielen anderen Stationen hatte man keine Extremthermometer, sondern nur Terminwerte. Aber auch diese Werte sprechen für sich. Auf dem Rigi-Kulm wurden am 2. Januar 1905 um 07.30 Uhr eine Temperatur von -25.7 Grad verzeichnet, kälter war es dort nur am 13. Februar des denkwürdigen Februars 1929 mit -27.0 Grad.

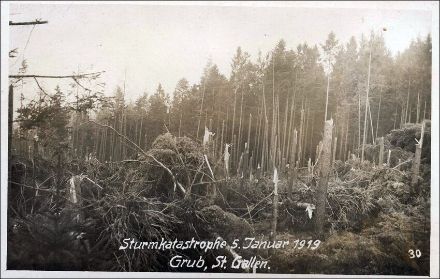

4./5. Januar 1919 - fürchterlicher Föhnsturm am Alpennordhang

Am 4. und 5. Januar 1919 tobte am Alpennordhang ein Föhnsturm, welcher wohl alle Föhnstürme des 20. Jahrhunderts an Wucht übertraf, wahrscheinlich sogar jener vom 8. November 1982, welcher als Föhnsturm des 20. Jahrhunderts gilt. Besonders hart betroffen wurden die Wälder. Gemäss den damaligen Zahlen wurde ca. 1. Mio. Kubikmeter Holz umgeworfen. Berücksichtigt man, dass damals der Holzvorrat etwa dreimal geringer war als heute, käme man heute bei einem ähnlichen Ereignis auf etwa 3 Mio. Kubikmeter Holz, was nicht mehr allzu weit vom Weststurm Vivian vom 27. Februar 1990 liegt, welcher 5 Mio. Kubikmeter Holz fällte. Für die extreme Heftigkeit des Föhnsturmes spricht auch, dass auch junge Bäume den entfesselten Gewalten zum Opfer fielen und dass viele Bäume nicht entwurzelt, sondern gebrochen wurden. Besonders heftig tobte der Sturm offenbar im Appenzellerland, wo sogar Postkarten von den zerstörten Häusern und Wäldern erstellt wurden. In Teufen bestätigen um das Jahr 2000 noch alte Leute, dass es seit 1919 nie mehr so einen heftigen Sturm gab.

29. Januar 1944 - ein Hauch von Vorsommer im Südtessin

Eine milde Nordwestströmung sorgte am 29. Januar 1944 für Nordföhn auf der Alpensüdseite, welcher auch bis ins Mittel- und Südtessin vorstiess. In Lugano stieg dabei die Temperatur auf 24.0 Grad an, womit die Marke für einen Sommertag von 25.0 Grad nicht mehr allzu weit entfernt lag. Ähnliches geschah am 19. Januar 2007, als in Locarno-Monti ein Höchstwert von 24.0 Grad ermittelt werden konnte.

Auch nördlich der Alpen wurden im Januar schon 20 Grad überschritten, und zwar genau heute vor einem Jahr, als es in Vaduz mit Föhn für 20.0 Grad reichte. Auch in Delémont wurden damals über 20 Grad gemessen, dies aufgrund des milden Südwestwindes, welcher bis ins Delsberger Becken vorstiess.

![Verlauf der Lufttemperatur [°C] am 19.01.2007 in Lugano und Locarno-Monti. Nach einer kühlen Nacht mit Temperaturen von 5 Grad sorgte der Nordföhn im Tagesverlauf für eine kräftige Erwärmung, so dass am Nachmittag Höchstwerte von 23 bis 24 Grad verzeichnet werden konnten.](/images/440/blog/2024/01/MonatJanuar/W-rme_Januar20007_Alpens-dseitePNG.PNG/W-rme_Januar20007_Alpens-dseitePNG.png)

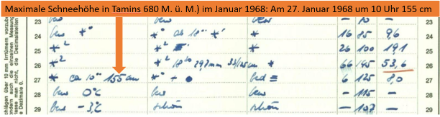

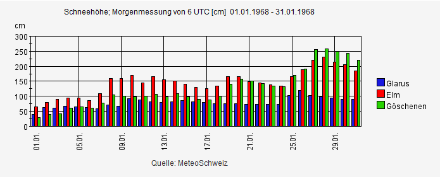

Januar 1968 - zentraler und östlicher Alpennordhang sowie Nordbünden versinken im Schnee

Im Januar 1968 waren feuchte Nordwestlagen tonangebend. Dadurch kam es am Alpennordhang zu häufigen und ergiebigen Schneefällen. Ende Monat lag oberhalb von etwa 600 bis 800 Metern ausserordentlich viel Schnee. In Tierfehd Linthal lag eine 2.63 Meter mächtige Schneedecke, in Gurtnellen (Uri) konnten 1.80 Meter aufgezeichnet werden und in Tamis wurden 1.54 Meter gemessen. Als Folge dieser Schneefälle kam es in der Region Davos und im Urnerland zu katastrophalen Lawinenniedergängen, in Davos sprach man von der schlimmsten Lawinenkatastrophe seit Menschengedenken.