Servicenavigation

Suche

Kontinentalluft

Die Kontinentalluft, auch Festlandluft genannt, stammt in der Schweiz aus Osten bis Nordosten. Auch die seltenen Südostwinde führen hie und da Kontinentalluft heran. Da über grossen Landmassen das Feuchtigkeitsangebot gering ist, ist die Kontinentalluft meist trocken. Ausgedehnte Landmassen haben zudem einen ausgeprägten Jahresgang der Temperatur. Im Winter ist es über grossen Kontinenten kalt bis sehr kalt, im Sommer warm bis sehr warm. Dementsprechend bringen östliche Winde im Winter oft eine strenge Kälte, im Sommer hingegen warme und trockene Witterung.

Wenn Kontinentalluft über lange Zeit wetterbestimmend ist, kann es zu extremen Wetterphänomen kommen. Zu erwähnen ist beispielsweise der kalte Winter 1962/1963, als über lange Zeit östliche bis nordöstliche Winde sehr kalte Luft von Russland her in die Schweiz transportierten. Durch die lange Dauer der Kälte froren viele Seen zu, so auch der Zürichsee und der Bodensee.

Auch im Sommer hat eine lange Dauer von östlichen Winden grosse Auswirkungen. Im Juni 1976 herrschte auf der Alpennordseite mit häufiger Bise zwar eine nicht sehr heisse, aber äusserst trockene Witterung vor, was das Gras verdorren liess und die Landwirtschaft vor einige Probleme stellte.

![Mittleres Geopotential [gpm] auf 850 hPa (ca. 1500 M. ü. M.) zwischen 25. Januar 1963 und dem 3. Februar 1963 in Europa (links) und mittlere Temperaturabweichung [°C] auf 850 hPa (rechts) im selben Zeitraum gemäss dem Reanalysetool https://psl.noaa.gov/data/composites/day/. In der Schweiz herrschten nordöstliche Winde vor (blauer Pfeil links), welche sehr kalte Luft heranführten, denn die Temperaturen lagen in der Schweiz etwa 10 Grad unter dem langjährigen Mittel der Zeitperiode vom 25. Januar bis 3. Februar.](/images/440/blog/2024/05/Luftmasse2/Luftmasse2/Kaelte1963.PNG/Kaelte1963.png)

![Mittleres Geopotential [gpm] auf 850 hPa (ca. 1500 M. ü. M.) zwischen 20. Juni 1976 und dem 30. Juni 1976 in Europa (links) und mittlere Temperaturabweichung [°C] auf 850 hPa (rechts) im selben Zeitraum gemäss dem Reanalysetool https://psl.noaa.gov/data/composites/day/. In der Schweiz herrschten östliche Winde vor (gelber Pfeil links), welche warme Luft heranführten, denn die Temperaturen lagen etwa 3 Grad über dem langjährigen Mittel der Zeitperiode vom 20. Juni bis 30. Juni. 3 Grad Abweichung ist nicht besonders viel, denn Luftmassen aus Osten sind im Sommer nicht extrem heiss, aber trocken. Die im Mittelland herrschende Bise trocknete zudem die Böden stark aus.](/images/440/blog/2024/05/Luftmasse2/Luftmasse2/Trockenheit1976.PNG/Trockenheit1976.png)

Mittelmeerluft

Die Mittelmeerluft erreicht aus Sektor Süd die Schweiz. Sie ist stets warm und relativ feucht. Da die Alpen eine Barriere darstellen, beeinflusst die Mittelmeerluft hauptsächlich die Alpensüdseite. Herrscht Hebung in der Atmosphäre, kommt es südlich der Alpen oft zu einem Südstau, welcher nicht selten zu ergiebigen Niederschlägen führt. Hauptsächlich ist dies im Frühling und Herbst der Fall, weil Süd-, Südwest- und Südostlagen dann am häufigsten auftreten. Durch die warmfeuchte Luft ist das Potential für Starkniederschläge auf der Alpensüdseite sehr hoch, Mengen von 100 bis 150 mm in 24 Stunden sind häufig, im Centovalli und Onsernonetal sind sogar Mengen von deutlich über 400 mm möglich.

Nördlich der Alpen herrscht bei südlichen Winden nicht selten der Föhn, wodurch dort in solchen Fällen ein ganz anderer Witterungscharakter auftritt als auf der Alpensüdseite.

![Geopotential [gpdm] und Temperatur [°C] auf 850 hPa (ca. 1500 M. ü. M.) am 2. Oktober 2020 um 18 UTC. Mit starken südlichen Winden (weisser Pfeil) floss aus Süden feuchtwarme Mittelmeerluft zu den Alpen. Dies bewirkte auf der Alpensüdseite eine Südstaulage mit ergiebigen Niederschlägen.](/images/440/blog/2024/05/Luftmasse2/Luftmasse2/Mittelmeerluft_20201002.PNG/Mittelmeerluft_20201002.png)

![Niederschlagsmenge [mm] zwischen dem 2. Oktober 2020 06 UTC und dem 3. Oktober 2020 06 UTC auf der Simplonsüdseite, im Tessin sowie im Misox. Besonders im Centovalli und Onsernonetal konnten extrem hohe Niederschlagsmengen aufgezeichnet werden, so in Camedo mit 421 mm und in Mosogno mit 372 mm. Aber auch im übrigen westlichen Tessin und auf der Simplonsüdseite wurden an einigen Orten mehr als 200 mm registriert.](/images/440/blog/2024/05/Luftmasse2/Luftmasse2/Nied_02102020.PNG/Nied_02102020.png)

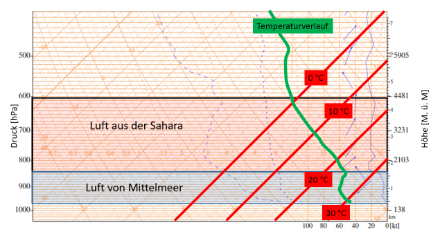

Saharaluft

Luft aus der Sahara erreicht die Schweiz meist in höheren Luftschichten. Sie bewirkt im Sommer vor allem in Höhen von über 1500 Metern eine extreme Wärme. In den Niederungen kann sie sich weniger gut durchsetzen, nichtsdestotrotz wird es auch dort oft heiss, besonders auf der Alpennordseite. Eine weitere Eigenschaft ist der meist mitgeführte Saharastaub, welcher - wie in letzter Zeit oft zu beobachten war - die Sicht erheblich einschränken kann.