Servicenavigation

Suche

Starkniederschläge wie diejenigen der letzten Wochen und die damit verbundenen Überschwemmungen, Murgänge und Erdrutsche haben verheerende Auswirkungen auf Infrastruktur, Umwelt und Gesellschaft. Veränderungen durch den Klimawandel zu erkennen ist entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Schon vor einigen Jahren wurde gezeigt, dass in der Schweiz die Intensität und Häufigkeit täglicher Starkniederschläge seit 1901 zugenommen haben. Eine neue Studie von MeteoSchweiz aktualisiert und erweitert diese Analysen für Ereignisdauern von 10 Minuten bis 5 Tagen. Wir präsentieren die wichtigsten Ergebnisse und ordnen sie im Kontext des Klimawandels ein.

Klare Zunahme auf der Tagesstufe seit 1901

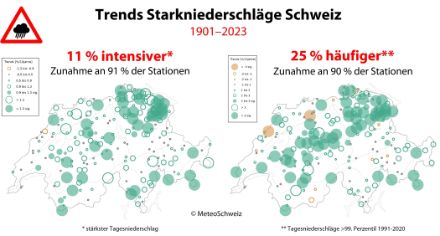

Das Update für Tagesniederschläge seit 1901 (vgl. Abbildung 1) zeigt wie schon die früheren Auswertungen eine Zunahme der Intensität sowie der Häufigkeit von Starkniederschlägen. Die stärksten Trends finden sich entlang des Alpennordhangs, in der Nordostschweiz und entlang des Alpensüdhangs. Eher geringe Trends gibt es inneralpin, in Teilen der Westschweiz und im Mittel- und Südtessin. Im Durchschnitt fallen die stärksten Tagesniederschläge pro Jahr heute 11 Prozent intensiver aus als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Trendvorzeichen ist positiv für 91 Prozent der knapp 200 Messstationen. Starkniederschläge, die knapp vier Mal im Jahr auftreten, sind heute im Durchschnitt rund 25 Prozent häufiger als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch hier zeigt die grosse Mehrheit der Stationen zunehmende Trends.

Änderungen seit 1981: differenzierte Sicht nötig

Die Studie hat zudem Starkniederschläge mit einer Dauer von zehn Minuten bis fünf Tagen für den Zeitraum 1981–2023 untersucht. Die 10-Minuten- und 1-Stunden-Ereignisse sind im Durchschnitt um 4,7 bzw. 2,4 Prozent pro Jahrzehnt intensiver geworden, während die Intensität der 1-Tages-Ereignisse um 2,1 Prozent pro Jahrzehnt abgenommen hat (Abbildung 2 links). Die Häufigkeit starker Tagesniederschläge hat im Durchschnitt um 5,4 Prozent pro Jahrzehnt deutlich abgenommen, während sich die Häufigkeit Starkniederschlägen von zehn Minuten und einer Stunde Dauer nur wenig verändert hat (Abbildung 2 rechts).

Die zwei Zeitperioden im Vergleich

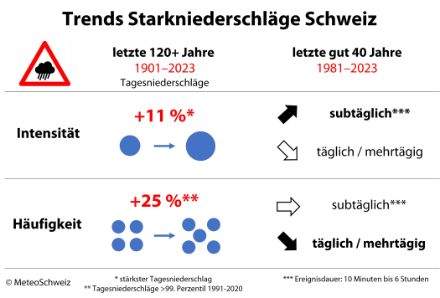

Abbildung 3 fasst die Resultate für beide untersuchten Zeitperioden zusammen. Für die letzten gut 120 Jahre zeigt sich eine klare Zunahme der Intensität und Häufigkeit täglicher Starkniederschläge. Für die letzten gut 40 Jahre müssen die Ergebnisse nach Ereignisdauer differenziert werden. Ähnlich wie für tägliche Starkniederschläge in den letzten 120 Jahren zeigt sich eine deutliche Zunahme der Intensität bei kurzen Ereignisdauern von zehn Minuten bis sechs Stunden. Die Abnahme der Intensitäten bei täglichen und mehrtägigen Starkniederschlagsereignissen steht hingegen im Gegensatz zu den beobachteten Trends in der langen Zeitperiode. Ähnliches zeigt sich in der Häufigkeit täglicher und mehrtägiger Starkniederschlagsereignisse, die in den letzten 40 Jahren deutlich abgenommen hat. Bei kurzen Ereignisdauern bleibt die Häufigkeit unverändert.

Klimawandel und natürliche Variabilität wichtig

Die Resultate der letzten 120 Jahre entsprechen der physikalischen Erwartung, dass sich Starkniederschläge mit der zunehmenden Temperatur durch den menschengemachten Klimawandel verstärken. Der Grund: wärmere Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf und diese fällt früher oder später als Niederschlag zurück auf die Erde. Die Abnahme der Häufigkeit und der Intensität täglicher und mehrtägiger Starkniederschlagsereignisse in den letzten gut 40 Jahren weist allerdings darauf hin, dass der Einfluss natürlicher Variabilität durch die dominanten Wetterlagen weiterhin gross ist.

Mehr und intensivere Starkniederschläge in Zukunft – Klimaanpassung nötig

Die aktuell gültigen Klimaszenarien CH2018 zeigen, dass aufgrund der steigenden Temperaturen die Intensität und Häufigkeit von Starkniederschlag tendenziell weiter zunehmen dürften. An dieser Kernaussage wird sich in den derzeit neu erarbeiteten Klimaszenarien Klima CH2025 voraussichtlich wenig ändern. Konsequenter Klimaschutz und die Anpassung der Infrastruktur an die zu erwartenden Änderungen sind wichtige Beiträge zu einem wirkungsvollen Bevölkerungsschutz.