Servicenavigation

Suche

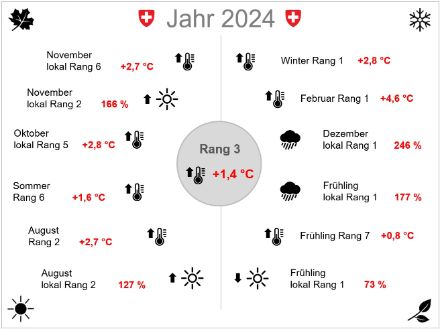

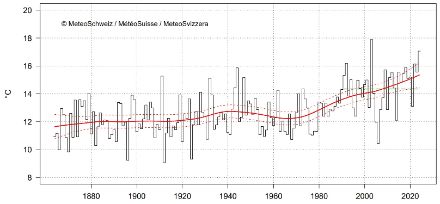

Jahrestemperatur in Rekordnähe

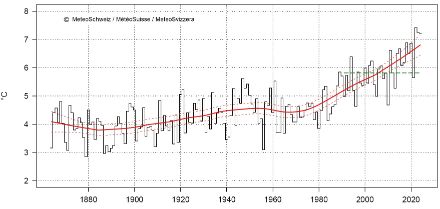

Das landesweite Mittel der Jahrestemperatur beträgt aktuell 7,22 °C (Stand 18.12.2024). Damit liegt das Jahr 2024 momentan 1,4 °C über der Norm 1991–2020. Das Jahr 2023 erreichte im landesweiten Mittel 7,25 °C. Den höchsten Wert seit Messbeginn 1864 brachte das Jahr 2022 mit 7,42 °C.

An einzelnen Messstandorten im zentralen und östlichen Alpenraum ist ein neuer Jahresrekord zu erwarten, zum Beispiel in Andermatt, in Elm, in Davos oder auf dem Säntis.

Auf der Alpensüdseite wird es im regionalen Mittel vermutlich das drittwärmste Jahr seit Messbeginn 1864, wobei hier die Jahrestemperatur 2023 mit Rang 2 nur unwesentlich höher lag. Rang 1 belegt das Jahr 2022.

Die Jahrestemperatur ist heute in der Schweiz 2,9 °C wärmer als während der vorindustriellen Referenzperiode 1871–1900 (roter Klimatrend in Abbildung 2).

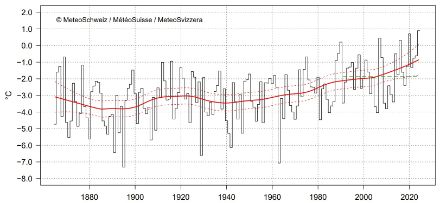

Mildester Winter seit Messbeginn

Die Schweiz erlebte den mildesten Winter seit Messbeginn 1864. Die Wintertemperatur 2023/24 lag 2,8 °C über der Norm 1991–2020. Ähnlich mild zeigte sich der Winter 2019/20 mit 2,6 °C über der Norm.

Massive Februarwärme

Der Dezember 2023 lag 2,0 °C über der Norm 1991–2020. Es war der fünftwärmste Dezembermonat seit Messbeginn 1864. Auch der Januar 2024 zeigte sich mit 1,6 °C über der Norm sehr mild. Lokal war es einer der mildesten Januarmonate seit Messbeginn. Mehrere Messstandorte registrierten Rekorde bei den Tageshöchstwerten.

Die Februartemperatur 2024 erreichte mit 4,6 °C über der Norm 1991–2020 eine massive neue Rekordhöhe. Über alle Monate betrachtet war es die zweithöchste positive monatliche Normabweichung seit Messbeginn 1864. Eine unbedeutend höhere positive Normabweichung brachte nur der Juni 2003 mit 4,7 °C über der Norm 1991–2020. Die massive Februarwärme entsprach einem überdurchschnittlich milden Märzmonat.

Auf der Alpensüdseite stieg die Februarwärme lokal massiv über das bisher Bekannte. So lag der Monat in Poschiavo 1,6 °C über dem früheren Höchstwert vom Februar 2020. Zur ausserordentlichen Februarwärme hat hier sicher der Nordföhn beigetragen. Er brachte im Süden vom 2. bis am 5. Februar gebietsweise sehr milde Verhältnisse.

Niederschlagsreicher Winter

Der Dezember 2023 brachte in der Schweiz verbreitet weit überdurchschnittliche Niederschlagssummen. An über 90 Messstandorten gehörte er zu den fünf oder gar zu den drei nassesten Dezembermonaten seit Messbeginn. Lokal gab es Dezemberrekorde. Im Januar erhielt die Alpennordseite verbreitet überdurchschnittlich viel Niederschlag, und auf der Alpensüdseite und im Engadin wurde schliesslich lokal der nasseste oder zweitnasseste Februar seit Messbeginn verzeichnet.

Über den gesamten Winter 2023/24 erreichten die Niederschlagssummen verbreitet 130 bis 160 % der Norm 1991–2020. Im Engadin lagen die Werte meist um 180 % der Norm. Auf der Alpensüdseite gab es lokal auch Wintersummen von mehr als 180 % der Norm. Lokal war es einer der zehn niederschlagsreichsten Winter seit Messbeginn.

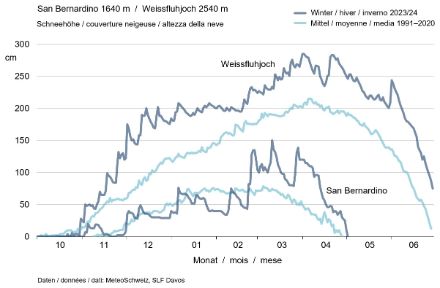

Viel Schnee in den Ostalpen

In hohen Lagen der Ostalpen lag die Schneehöhe während des ganzen Winters deutlich über dem Durchschnitt 1991−2020. In den übrigen Berglagen der Alpennordseite und des Wallis wurden zu Beginn des Winters für längere Zeit überdurchschnittliche Schneehöhen verzeichnet.

In den Bergen der Alpensüdseite fielen vor allem Ende Februar und Anfang März beachtliche Neuschneemengen. Erst ab diesem Zeitpunkt bewegte sich die südalpine Schneedecke für längere Zeit deutlich über dem Durchschnitt 1991−2020.

Milder, nasser und sonnenarmer Frühling

Die Frühlingstemperatur stieg im landesweiten Mittel 0,8 °C über die Norm und damit auf den Rang 7 in der Liste der wärmsten Frühlinge seit 1864. Dabei zeigte sich der März überdurchschnittlich mild, während die Apriltemperatur leicht über der Norm und die Maitemperatur im Bereich der Norm lag.

In den meisten Gebieten der Schweiz fielen im Frühling 2024 überdurchschnittliche Niederschlagsmengen. Auffallend waren die sehr nassen Bedingungen auf der Alpensüdseite und den angrenzenden Gebieten. Ursache der Frühlingsnässe waren die verbreitet niederschlagsreichen Monate März und Mai. Mehrere Messstandorte mit über 100-jährigen Messreihen verzeichneten einen der zehn nassesten Frühlinge. Bei einzelnen davon war es einer der drei nassesten Frühlinge. In Elm lag die Frühlingsnässe 2024 mit rund 600 mm auf Rang 1 seit Messbeginn 1878. Vergleichbar nass war hier nur der Frühling 1896.

Die Sonnenscheindauer erreichte im Frühling verbreitet nur 70 bis 80 % der Norm 1991–2020. An mehreren Messstandorten war es einer der zehn sonnenärmsten Frühlinge seit Messbeginn. Samedan im Oberengadin meldete den sonnenärmsten Frühling seit Messbeginn 1901. Ähnlich sonnenarm war hier letztmals der Frühling 1988.

Warmer Juli, zweitwärmster August

Das landesweite Mittel der Sommertemperatur lag 1,6 °C über der Norm 1991–2020. Es war der sechstwärmste Sommer seit Messbeginn 1864. In den Alpen war es lokal der dritt- oder viertwärmste Sommer seit Messbeginn.

Die landesweite Junitemperatur stieg nur knapp über der Norm 1991–2020. Auf der Alpensüdseite blieb die Junitemperatur vielerorts etwas unter der Norm. Anschliessend erlebte die Schweiz den zehntwärmsten Juli seit Messbeginn 1864. An einzelnen Messstandorten in höheren Lagen und auf der Alpensüdseite war es lokal einer der fünf wärmsten Julimonate seit Messbeginn.

Der Sommer endete mit dem landesweit zweitwärmsten August seit Messbeginn 1864. Insgesamt neun Messstandorte mit über 60-jährigen Messreihen registrierten den wärmsten August seit Messbeginn. Auf dem Weissfluhjoch und auf dem Säntis war es der wärmste Monat überhaupt seit Messbeginn.

Mit dem extrem warmen August gab es auf der Alpensüdseite ungewöhnlich viele Tropennächte. Lugano registrierte während der drei Sommermonate die Rekordzahl von 41 Tropennächten. Der bisherige Rekord vom legendären Hitzesommer 2003 lag hier mit 33 Tropennächten deutlich tiefer.

Regional nasser Juni, sehr sonniger August

Die drei Sommermonate zusammen brachten verbreitet unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen im Bereich von 70 bis 90 % der Norm 1991−2020. Auf der Alpensüdseite registrierten einzelne Messstandorte weniger als 60 % der Sommernorm.

Die Junimengen erreichten regional 140 bis 180 % der Norm 1991−2020. Auf der Alpennordseite wurde lokal einer der nassesten Junimonate seit Messbeginn registriert. Im Juli und im August hingegen blieben die Monatssummen verbreitet unterdurchschnittlich. Zahlreiche Messtandorte mit über 60-jährigen Messreihen meldeten einen der zehn niederschlagsärmsten Augustmonate. Vereinzelt war es der niederschlagsärmste August seit Messbeginn.

Nach einem trüben Juni und einem durchschnittlich sonnigen Juli gab es im August reichlich Sonnenschein. Vielerorts bewegte sich die Augustsumme der Sonnenscheindauer zwischen 120 und 130 % der Norm 1991−2020. Einige Messstandorte mit über 60-jährigen Messreihen verzeichneten einen der zehn sonnigsten Augustmonate. In Genf und Locarno Monti war es der zweitsonnigste August seit Messbeginn.

Schwere Unwetter im Sommer

Der niederschlagsreiche Mai mit Starkniederschlägen am Monatsende und weitere kräftigen Niederschläge in den ersten Junitagen führten in der Ostschweiz vom Vierwaldstättersee bis zum Bodensee sowie dem Rhein entlang zu einer angespannten Hochwassersituation mit Überschwemmungen.

Vom 20. auf den 21. Juni brachte von Süden her über die Alpen transportierte feuchtwarme Luft in den südlichen Walliser Tälern und auf der Alpensüdseite Starkniederschläge. Zusammen mit der Schneeschmelze aus der vorangegangen hochsommerlichen Periode ergaben sich grosse Abflussmengen. In den Regionen Zermatt (Wallis) und Misox (Alpensüdseite) kam es zu massiven Schäden durch hochwasserführende Bäche und den mitgerissenen Geröllmassen.

Am 29. Juni wurde aus Süden feuchte und instabile Luft zum Alpenraum geführt. In Teilen des Oberwallis und des Tessins gingen kräftige Gewitter nieder, die in kurzer Zeit enorme Niederschlagsmengen brachten. Die enormen Regenmengen liessen Bäche und Flüsse in kurzer Zeit massiv anschwellen und über die Ufer treten. Das Hochwasser und von reissenden Bächen mitgeführte Geröllmassen hinterliessen abermals massive Schäden.

Vom 6. auf den 7. Juli gab es vom Südtessin über das Bergell bis ins Oberengadin grosse Regenmengen. Das Wasser von hochgehenden Bächen und mitgeführte Geröllmassen führten lokal zu Schäden. Sie waren jedoch viel kleiner als bei den verheerenden Unwettern im vergangenen Juni.

Am 12. August entluden sich über dem Berner Oberland lokal massive Gewitter mit grossen Regenmengen in kurzer Zeit. Wasser- und Geschiebemassen verursachten in Brienz grosse Schäden an Häusern, Strassen und an Bahnanlagen. Von Wasser- und Geschiebemassen unterbrochen wurde auch die Strasse und die Bahnlinie nach Grindelwald.

Milder Herbst mit sonnigem Ende

Mit 0,9 °C über der Norm 1991–2020 registrierte die Schweiz den neuntmildesten Herbst seit Messbeginn 1864. Nach einem in Vergleich zur Norm leicht zu kühlen September zeigten sich die Monate Oktober und November insbesondere in höheren Lagen ausgesprochen mild. Im landesweiten Mittel wurde der achtwärmste und in höheren Lagen lokal der fünfwärmste Oktober seit Messbeginn registriert. Anschliessend meldeten einzelne alpine Messstandorte einen der mildesten November seit Messbeginn.

Die drei Herbstmonate zusammen brachten in weiten Gebieten überdurchschnittliche Niederschlagssummen. Die herbstliche Sonnenscheindauer blieb als Folge der trüben Monate September und Oktober unterdurchschnittlich. Lokal wurde der sonnenärmste Oktober seit mehr als 20 Jahren registriert. Im November brachte anhaltendes Hochdruckwetter in den meisten Gebieten der Schweiz eine überdurchschnittliche Sonnenscheindauer. In den Alpen wurde lokal der zweitsonnigste November seit Messbeginn verzeichnet.

Zwei kräftige Wintereinbrüche

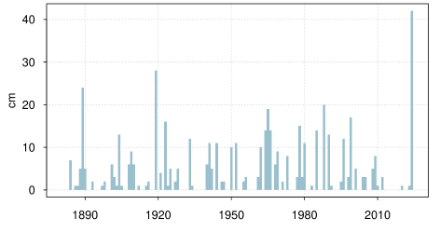

Ein massiver Temperatursturz sorgte in der ersten Septemberhälfte in höheren Lagen lokal für aussergewöhnliche Schneemengen. In Arosa gab es bis Monatsmitte 44 cm Neuschnee und damit die sechsthöchste Neuschneesumme in der ersten Septemberhälfte.

Ein kräftiger Schneefall im letzten Novemberdrittel brachte in tiefen Lagen beidseits der Alpen Novemberrekorde bei der 1-Tages Neuschneesumme. Luzern verzeichnete mit 42 cm den weitaus höchsten Novemberwert in der seit 1883 verfügbaren Messreihe. Zugleich war es in Luzern die höchste 1-Tages Neuschneesumme überhaupt seit Messbeginn.

Saharastaub und Nordlichter

Über die Ostertage Ende März Anfang April 2024 führte eine kräftige Südwestströmung viel Saharastaub in die Schweiz. Am Karfreitag-Nachmittag zog der Staub in dichten Schleiern von Süden her über die Alpen und die Sichtweite ging innert kurzer Zeit massiv zurück. Vielerorts reduzierte sich die Sichtweite auf 5 bis 7 km. Erst am Ostersonntag zeigte sich die Luft wieder klarer.

Vom 10. auf den 11. Mai 2024 sowie vom 10. auf den 11. Oktober 2024 konnten in der Schweiz prächtige Nordlichter beobachtet werden. Dank des klaren Himmels waren sie in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai gut sichtbar. Vom 10. auf den 11. Oktober brauchte es etwas Glück, gab es doch vielerorts recht dichte Wolken, welche die Sicht an den farbigen Nachthimmel einschränkten.

Jahresbilanz

Die Jahrestemperatur 2024 lag nördlich der Alpen und auf der Alpensüdseite verbreitet 1,0 bis 1,5 °C über der Norm 1991–2020. In den Alpen bewegten sich die Werte meist zwischen 1,3 und 1,8 °C über der Norm. Im landesweiten Mittel stieg die Jahrestemperatur 1,4 °C über die Norm 1991–2020.

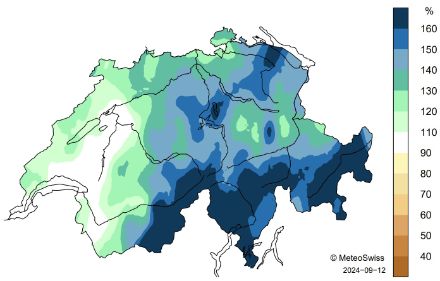

Die Niederschlagssummen 2024 erreichten in den meisten Gebieten der Schweiz 90 bis 115 % der Norm 1991–2020. Im zentralen und östlichen Mittelland sowie im Wallis gab es lokal Werte zwischen 120 und 130 % der Norm. Stabio im Südtessin dürfte mit knapp 150 % der Norm das viertnasseste Jahr seit Messbeginn 1982 verzeichnen. In Hallau ist mit knapp über 130 % der Norm das dritttnasseste Jahr seit Messbeginn 1959 zu erwarten.

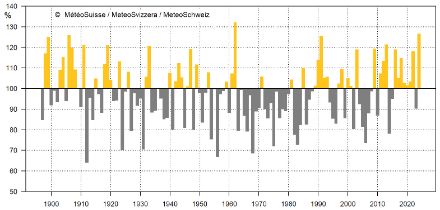

Die Jahressumme 2024 der Sonnenscheindauer lag verbreitet zwischen 80 und 90 % der Norm 1991–2020. Einzig der Messstandort Hörnli im Zürcher Oberland meldete knapp 100 % der Norm. Im Alpenraum registrierten einzelne Messstandorte eines der sonnenärmsten Jahre seit Messbeginn.

Der definitive Bericht zum Jahr 2024 ist ab dem 15. Januar 2025 in der Rubrik Publikationen verfügbar.