Servicenavigation

Suche

Wechselhafte Witterung mit Spitzenwerten

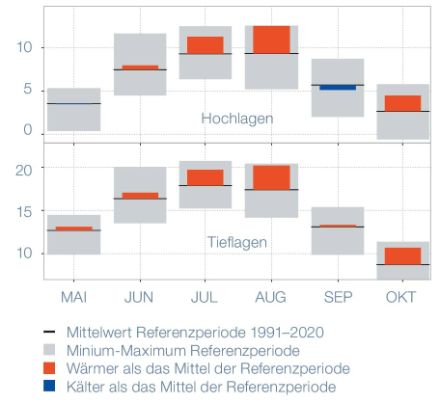

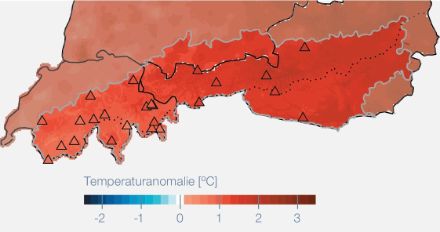

Das Sommerhalbjahr 2024 war geprägt von grossen Schwankungen. Während Mai und Juni teils nass und kühl ausfielen, dominierten im Juli und August insbesondere in den Hochalpen ungewöhnlich hohe Temperaturen. Besonders der August stach hervor: In den Ostalpen und besonders in Gipfellagen war es der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Temperaturanomalien von bis zu +3,8 °C über dem langjährigen Mittel.

Alpenklima - Klimazustand in den Zentral- und Ostalpen - Sommerhalbjahr 2024

Infolge der grossen Wärme gab es in höheren Lagen in den Monaten Juli und August aussergewöhnlich wenig Frosttage. In der Referenzperiode 1991-2020 wurden am Jungfraujoch auf 3571 m ü. M. von Juli bis August im Mittel rund 43 Frosttage registriert. Im aktuellen Jahr sanken die Temperaturen von Juli bis August an nur 20 Tagen unter 0 °C. So wenige Frosttage gab es in der Messreihe am Jungfraujoch noch nie. Auf der Zugspitze (DE, 2962 m ü. M.) sowie am Sonnblick (AT, 3109 m ü. M.) sank die Temperatur zwischen dem 5. Juli und dem 8. September nicht mehr unter 0 °C. Mit 66 aufeinanderfolgenden Tagen war hier mit Abstand die längste frostfreie Periode seit Beginn der Aufzeichnungen im September 1886 am Sonnblick bzw. im Juli 1900 auf der Zugspitze zu verzeichnen.

Niederschlag und Sonnenschein

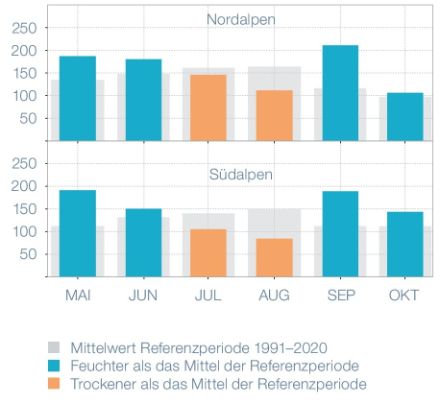

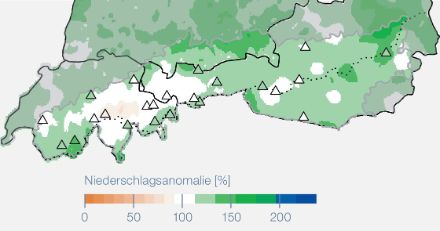

Auch beim Niederschlag zeigten sich grosse Unterschiede von Monat zu Monat: Während Mai und September lokal mehr als die doppelte Regenmenge brachten, blieb der August besonders trocken. Die Sonnenscheindauer variierte stark – von unterdurchschnittlicher Besonnung im Frühjahr bis zu weit überdurchschnittlicher Besonnung im August.

Unwetter und Hochwasser

Zwischen Mai und Juli führten intensive Niederschläge und Gewitter zu schweren Überschwemmungen und Schäden an der Infrastruktur. Besonders betroffen waren Gebiete in der Ost- und Südschweiz, im Wallis, Vorarlberg, Ober- und Niederösterreich. Solch starke Niederschläge wie jene zwischen dem 12. und 16. September in den genannten Regionen Österreichs treten seltener als einmal alle 100 Jahre auf. Einige Gebiete verzeichneten in diesen vier Tagen 300-420 mm Niederschlag.

Ein Wintereinbruch im September

Gleichzeitig mit den heftigen Niederschlägen sank die Temperatur im Alpenraum der drei Länder stark und brachte einen aussergewöhnlich frühen Wintereinbruch mit Schnee bis unter 1000 m ü. M. Am ergiebigsten waren die Schneefälle in den nördlichen Kalkalpen Österreichs. Am Feuerkogel (AT) wurde der alte Septemberrekord der höchsten Schneedecke aus dem Jahr 1931 mit 90 cm um 10 cm übertroffen. Dennoch schmolz die Schneedecke rasch ab, da die Temperaturen kurze Zeit später wieder deutlich anstiegen.

Herausforderungen für den Alpenraum

Die Zahlen für das Sommerhalbjahr 2024 verdeutlichen die zunehmende Problematik extremer Wetterereignisse und deren Auswirkungen auf die sensible Alpenregion. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit grenzübergreifender Zusammenarbeit zwischen den Wetterdiensten und langfristiger Strategien, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen.