Servicenavigation

Suche

Der Föhn als Holzfäller

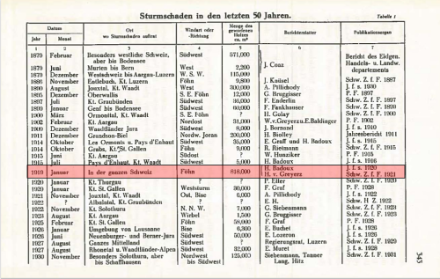

Neben den Weststürmen, welche immer wieder für grosse Waldschäden sorgten, war auch der Föhn in der Vergangenheit immer wieder für grossflächige Windwürfe verantwortlich, dies besonders 1919, 1962 und 1982.

Föhnsturm vom 5. Januar 1919

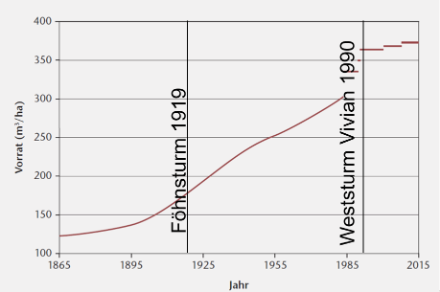

Der Föhnsturm vom 4. und 5. Januar 1919 war für viele Gebiete des Alpennordhangs katastrophal. Insgesamt fielen dem Sturm 818'000 Kubikmeter Holz zum Opfer. Zwischen 1864 und 1966 brachte in der Schweiz kein anderer Sturm derartige Schäden. Damals lag der Holzvorrat im übrigen bei nur etwa 170 Kubikmeter pro Hektare.

Erst der Weststurm Vivian brachte 1990 mit 4.9 Mio. Kubikmeter deutlich mehr Schäden. Hier ist aber zu sagen, dass der Weststurm Vivian auch den Jura, das Mittelland sowie das Wallis und Mittelbünden betraf. Dies sind Gebiete, welche bei Föhnstürmen stets von Waldschäden verschont werden.

Föhn- und Weststürme im Vergleich

Berücksichtigt man nur den Alpennordhang, so brachte dort der Weststurm Vivian ca. 4 Mio. Kubikmeter zu Fall. Im Jahr 1990 betrug der Holzvorrat ca. 350 Kubikmeter pro Hektare. Hätte also der Föhnsturm statt 1919 im Jahre 1990 stattgefunden, so wäre der Holzanfall statt 800'000 Kubikmeter ca. 1.6 Mio. Kubikmeter gewesen. Wenn man weiter in Betracht zieht, dass vorratsreiche Waldbestände deutlich anfälliger für Sturmschäden sind, wäre der Schaden wohl noch deutlich höher gewesen. Man wird wohl nicht falsch liegen, wenn man auf eine Zahl von über 2 Mio. Kubikmeter kommt. Dies erreicht zwar immer noch den Wert von Weststurm Vivian, der Föhnsturm von 1919 kommt aber doch fast in eine ähnliche Grössenordnung. Bleibt noch hinzuzufügen, dass der Föhnsturm vom16. November 2002 im Bundesland Salzburg, das mit 7000 Quadratkilometer ähnlich gross wie Graubünden ist, 2 Mio. Kubikmeter Holz zu Fall brachte, der Weststurm Vivian fällte im schwer betroffenen Kanton Graubünden «nur» etwa 700'000 Kubikmeter. Alles in allem kann gesagt werden, dass der Föhn bezüglich Waldschäden in Gebieten, welche von ihm betroffen sind, kaum weniger gefährlich ist als der Westwind.

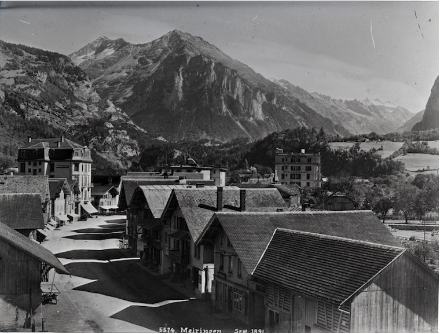

Der Dorfbrand von Meiringen

Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren viele Gebäude vollständig aus Holz aufgebaut. Bei starkem Föhn verbreitete sich das Feuer von einem brennenden Gebäude oft auf die umliegenden Häuser, so dass nicht selten ganze Dörfer abbrannten, so auch Meiringen.

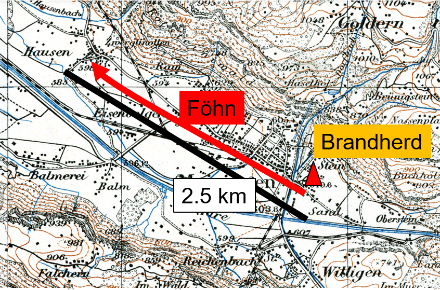

Die Umgebung von Meiringen bestand damals aus verschiedenen Siedlungen. Von Ost nach West waren dies die Siedlung Stein, das Dorf Meiringen selbst sowie weiter westlich die Siedlungen Isenbolgen und Hausen. Diese Siedlungen lagen jeweils mehrere 100 Meter voneinander entfernt. Am 25. Oktober 1891 war das Wetter sonnig, und der Föhn, welcher am Vortag einsetzte, hatte sich im Laufe des Morgens zum Sturm gesteigert. Am Vormittag brach im Ortsteil Stein Feuer aus. Die Feuerwehr eilte zu diesem Schadenplatz und versuchte den Brand zu löschen, wobei auch bereits Hydranten zur Verfügung standen. Dabei konnten einige Gebäude gerettet werden, andere fielen dem Feuer zum Opfer.

Schlimmer aber war, dass der Föhn die Glut vom Ortsteil Stein zur Hauptsiedlung Meiringen trug und dort praktisch das ganze Dorf in Brand setzte. Innert kurzer Zeit brannte das Dorf nieder, die Leute konnten meist nur das Leben retten, fast alle Habseligkeiten verbrannten in den Häusern. Auch die wenigen geretteten Gegenstände verbrannten später auf offener Strasse. Leider war auch ein Todesopfer zu beklagen. Der stürmische Föhn trug die Glut auch in die weiter westlich gelegenen Dörfer Isenbolgen und Hausen, wobei auch dort die meisten Gebäude abbrannten.