Servicenavigation

Suche

«Ach, das wusste ich gar nicht!», staunt die deutsche Kollegin neben mir. Wir sitzen in einem hellen Raum im Bildungszentrum in Langen bei Frankfurt und befassen uns mit NinJo. Diese Software wird von verschiedenen Wetterdiensten zur Darstellung von Wetter- und Modelldaten sowie von Prognoseprodukten, wie zum Beispiel Wetterwarnungen verwendet.

Soeben habe ich bestimmte Modelldaten für einen Flughafen gesucht auf eine offensichtlich effiziente Art, die meine Kollegin noch nicht kannte. Wenig später werde ich dafür dank ihr eine erstaunlich einfache Methode entdecken, wie man die Zuggeschwindigkeit von Gewitter im Voraus abschätzen kann. Am Schluss sind wir TeilnehmerInnen uns einig, dass wir alle im Rahmen dieses Workshops gegenseitig von unserem Wissen profitiert und auch viel voneinander für die tägliche Arbeit im operationellen Wetterdienst gelernt haben.

Wetterdaten selber zusammenstellen

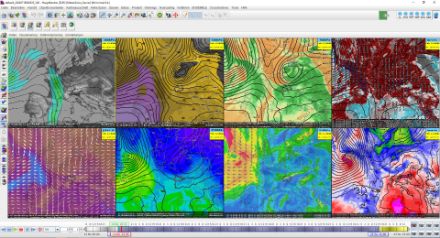

Die Visualisierungssoftware NinJo ist das Herzstück im Prognosedienst der MeteoSchweiz. Sie wurde zur Darstellung von Modell- und Messdaten entwickelt und entstand durch die Zusammenarbeit der nationalen Wetterdienste von Dänemark, Deutschland, Kanada, der Schweiz sowie des Wetterdienstes der Deutschen Bundeswehr. (Mehr dazu erfahren sie in diesem Blog)

Die Darstellungsmöglichkeiten der Wetter- und Modelldaten sind in NinJo vielfältig. Damit nicht alle ihre Darstellungen selber erarbeiten müssen - und sich in den Tiefen des Programmes verlieren - gibt es in jedem Wetterdienst SpezialistInnen, die pfannenfertige Visualisierungen erstellen. Diese können aber natürlich noch individuell angepasst werden, eine Möglichkeit die von vielen MeteorlogInnen genutzt wird.

Ein weiterer Vorteil von NinJo ist, dass das Programm auch zur Erstellung von spezifischen Wettervorhersage- und Warnprodukten benutzt werden kann.

Die Qual eines reichhaltigen Buffets

Die oft zitierte Informationsflut gibt es auch in der Meteorologie. Jedes Modell spuckt unzählige Daten aus, welche Hinweise zur Wetterentwicklung geben. Da is ist natürlich verlockend, für eine Prognose möglichst viele davon zu betrachten. Allerdings macht eine Auslese nur schon aus zeitlichen Gründen Sinn. Gewisse Parameter sind für PrognostikerInnen (so werden bei MeteoSchweiz die MeteorlogInnen genannt) «Pflicht», da sie in jeder Lage relevante Information liefern. Andere Daten wiederum sind für die Prognose nur bei gewissen Wetterlagen aussagekräftig; zum Beispiel kann man sich Gewitterindizes bei winterlichen Hochnebellagen getrost ersparen.

In jedem Wetterdienst entwickelt sich so mit der Zeit eine Art «Prognosekultur», welche auf langjähriger Erfahrung beruht und bei der pro Wetterlage eine gewisse Auswahl an Parametern verwendet wird. Dies hat den Vorteil, dass auf diese Weise im Team ein grosser Erfahrungsschatz entsteht, wie diese Parameter zu interpretieren sind. Anderseits besteht aber auch die Gefahr, dass gewissen, ebenfalls hilfreichen Daten zu wenig Beachtung geschenkt wird. Mit dem Austausch zwischen den Wetterdiensten der «NinJo-Länder» kann also gegenseitig von den Erfahrungen der Anderen profitiert und das eigene «Parameter-Buffet» je nach Bedarf erweitert oder verkleinert werden.

Farben sind wichtig

Fast jede und jeder im Prognosedienst hat seine eigene Art, die Daten zusammen zu stellen. Weniger frei ist man jedoch mit deren Visualisierung, auch wenn NinJo einem einen grossen Spielraum bietet. Der Grund ist, dass die Visualisierung für alle rasch eindeutig erkennbar sein muss, um bei Schichtübergaben oder Diskussionen nicht unnötig Zeit zu verlieren.

In jedem Team gibt es deshalb fixe Farbtabellen für die verschiedenen Parameter. Beim Austausch unter den Ländern kann gut der Vor- und Nachteil der eignen Farbgebung erkannt werden und man kann sich inspirieren lassen.

Die Grenzen der Modelle

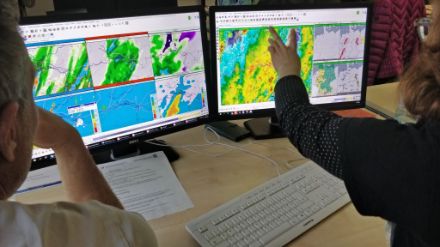

Nebst der Visualisierung als solche bietet NinJo auch die Möglichkeit, dass Programm zu Schulungszwecken als «Wettersimulator» zu nutzen. Mess- und Modelldaten aus der Vergangenheit können so abgespielt werden, dass ein realer Alltag in der Wetterzentrale nachgeahmt werden kann.

Während der Schulung zu Beginn dieser Woche wurde auf diese Art eine Gewitterlage des vergangenen Sommers simuliert.

Sofort tauchten die TeilnehmerInnen in den typischen «Gewitter-Alltag» ein. So war schon zum simulierten Schichtbeginn klar, dass bereits Gewitter die Gegend unsicher machten, welche von den Modellen nur halbwegs korrekt berechnet wurden. Wenn die Modelle den aktuellen Zustand nicht richtig wiedergeben, dann ist Vorsicht geboten. Entsprechend sind die Modellberechnungen für die nächsten Stunden mit Vorsicht zu geniessen und es muss sogenanntes «Nowcasting» betrieben werden. Dies bedeutet, dass man von den Modellen nur den groben Ablauf übernimmt und mithilfe dauernder Beobachtung der Wetterentwicklung die Prognosen dauernd überprüft und anpasst. In solchen Situationen ist es in der Wetterzentrale oft hektisch; einerseits ist dauernde Aufmerksamkeit gefordert, um die rasanten Gewitterentwicklungen zu verfolgen und anderseits sind beispielsweise Flugplätze oder die Seepolizeien rechtzeitig zu warnen.

Wie im realen Alltag erkannten wir viele Gewitter rechtzeitig, von einigen wurden wir aber überrascht. In der Übungsbesprechung tauschten wir Tipps und Tricks aus, kamen aber auch einmal mehr zur Erkenntnis, dass sowohl Mensch wie Programm bei solchen Lagen ihre Limiten erreichen.

Etwas anderes wurde zum Abschluss auch klar: Der Austausch war ausgesprochen fruchtbar und wir hätten ihn gerne noch länger weitergeführt und vertieft!