Servicenavigation

Suche

Nebel ist nicht gleich Nebel

Neblige Tage werden meteorologisch als Tage definiert, an welchen die horizontale Sichtweite mindestens zu einem Beobachtungszeitpunkt (Morgen, Mittag, Abend) unter einem Kilometer beträgt. Doch was ist, wenn die Sichtweite zwar ganztags über einem Kilometer liegt, aber der trübe Eindruck aufgrund eines Wolkendeckels dennoch überwiegt?

Sofern über dieser tiefen Wolkenschicht schönes Wetter herrscht und die Obergrenze der Wolken nicht weit über 2000 m ü. M. liegt, spricht man von Hochnebel. Während es am Boden kaum einen Unterschied zu einem bewölkten Tag gibt, können Bergregionen über dem Nebelmeer sonnig sein. Deshalb bietet sich in der Schweiz oft die Möglichkeit, dem tristen Wetter durch eine Fahrt in die Höhe zu entfliehen – anders als in flachen Regionen wie dem Burgund oder dem Donautal, wo der Hochnebel häufig über den höchsten regionalen Erhebungen zu liegen kommt.

Was begünstigt Hochnebel oder Nebel?

Wie in unserem Wissensartikel beschrieben, gibt es verschiedene Arten von Nebel: Strahlungs-, Advektions-, See- und Frontnebel.

Im Winterhalbjahr ist der Strahlungsnebel der geläufigste Typ: Ist der Himmel – ausser dem Nebel – frei von grösserer Bewölkung, können sich die unteren Schichten der Atmosphäre stark abkühlen. Dies wird durch die langen Nächte zusätzlich begünstigt. Sinkt die Temperatur auf einen Wert nahe oder gleich der Taupunkttemperatur, bildet sich Nebel. Vermag die Sonne tagsüber die unteren Luftschichten nicht mehr aufzuwärmen, kann die Nebelschicht über mehrere Tage Bestand haben.

Weht in einer solchen Situation zudem noch die Bise, wird die Nebelobergrenze angehoben. Dann spricht man von Hochnebel. Hochdrucklagen zwischen September und März begünstigen tendenziell über Mitteleuropa langanhaltende Nebel- oder Hochnebelperioden.

Hochnebel und Nebel automatisch erkennen

In diesem Blog definiert MeteoSchweiz Nebel- oder Hochnebeltage (NHT) als Tage, an denen Mittellandstationen weniger als 50 % des möglichen Sonnenscheins erhalten, während Bergstationen mehr als 80 % des Tages in der Sonne stehen. Das sind die in der Umgangssprache genannten «oben blau, unten grau»-Tage.

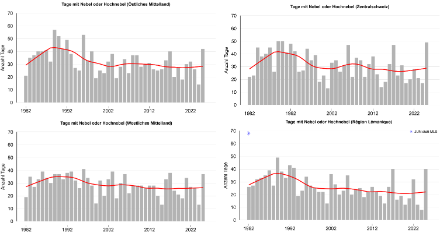

Im langjährigen Mittel (1991-2020) beträgt die Anzahl NHTs zwischen September und März im westlichen, zentralen und östlichen Mittelland um die 30 Tage. Das westliche Mittelland ist mit 24 Tagen etwas weniger neblig.

Stationspaare: Wenn Kloten im Alpstein liegt

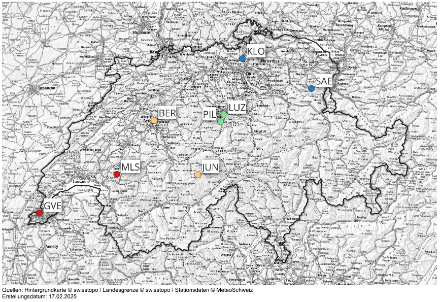

Um über die lokale Nebelhäufigkeit etwas aussagen zu können, sind zuerst typische Stationspaare zu definieren. Das sind Stationen, welche jeweils im Mittelland und in den Hochalben liegen, und welche sich geographisch möglichst ähnlich sind. In Anlehnung an die Analyse von Rosskopf & Scherrer (2017) , bzw. Scherrer & Appenzeller (2013) wurden vier Stationspaare ausgewählt. Mit Kloten (KLO) – Säntis (SAE), Luzern (LUZ) – Pilatus (PIL) und Bern (BER) – Jungfraujoch (JUN) konnten drei robuste Stationspaare gefunden werden. Für Genève Cointrin (GVE) musste mangels Alternativen Le Moléson (MLS) als Stationspartner herhalten, da La Dôle bei ausgeprägten Hochnebellagen teils zu tief liegt (siehe Abb. 1). Die Analyse wurde jeweils für den Zeitraum von September und März zwischen dem Jahr 1980 und dem bisherigen Halbjahresverlauf (als «Halbjahr 2025» bezeichnet) durchgeführt.

Weniger neblig

Werden die Anzahl NHT über die vergangenen 40 Jahren in allen 4 Regionen betrachtet, stellt man generell seit den 1990 eine leichte Tendenz zur Abnahme fest. Unterbrochen wird dieser Trend durch einige Halbjahre, welche überdurchschnittlich neblig waren, wie z.B. im Halbjahr 2005-2006 oder im Halbjahr 2016-2017.

Diese Erkenntnis deckt sich unter anderem mit der grundsätzlichen Erwartung einer abnehmenden Tendenz zu Nebeltagen bei einer sich allgemein verbessernden Luftqualität in Mitteleuropa

(siehe Blog 05/24). Dennoch sind über eine Dauer von 40 Jahre natürliche Schwankungen der Auftretenswahrscheinlichkeit von NHTs zu erwarten, weswegen die Häufung von NHTs zu Beginn der 90er Jahre (siehe Blog 02/23) und die weniger neblige Phase der letzten Jahrzehnte ohne weitere Analysen nicht überinterpretiert werden darf.

Das Nebelhalbjahr 2024-2025

In unserer Analyse ist eines sehr gut sichtbar: Das aktuelle Nebelhalbjahr sticht aus der langjährigen Messreihe heraus, dies insbesondere in der Westschweiz, Zentralschweiz und im östlichen Mittelland. Auch wenn das Nebelhalbjahr 2025 sich noch bis in den März zieht, wagen wir bereits jetzt folgende Aussage: In den letzten knapp 30 Jahren (Zentralschweiz: 34 Jahre, Ostschweiz: 29 Jahre) war kein Halbjahr nebliger als das aktuelle laufende Nebelhalbjahr. In der Westschweiz befinden wir uns ebenfalls auf Kurs, dass das Nebelhalbjahr 2024/2025 das nebligste der letzten 31 Jahre (aktuell: gleichstand wie das Nebelhalbjahr 2016/2017, das damals nebligste Nebelhalbjahr der vergangenen 24 Jahre) wird, im westlichen Mittelland ist die Situation etwas weniger klar.

Ein stabiles Hochdruckregime in diesem Nebelhalbjahr?

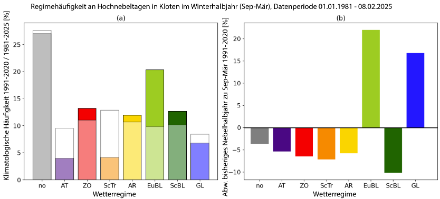

Was ist denn einer der möglichen Gründe für die hohe Anzahl an NHTs im vergangenen Nebelhalbjahr? Hier hilft ein – nicht abschliessender – Blick auf die Grosswetterlage. Dazu betrachten wir eine Klassifikation von europäischen Grosswetterlagen gemäss der Methodik von Grams et al. 2017. Diese unterscheidet 8 Klassen (7 Typen sowie eine Klasse «kein Regime», die solche Tage abdeckt welche keiner der 7 Wetterlagen entspricht). Betrachtet man die Grosswetterlage an typischen NHTs im östlichen Mittelland (Stationspaar KLO-SAE), so treten ca. 20% aller NHTs während eines Hochdruckgebietes über Mitteleuropa (EuBL, hellgrün in Abbildung 3a) auf. Diese Häufigkeit liegt deutlich über der klimatologischen Häufigkeit der Wetterlage EuBL, welche bei ca. 10% liegt. Neben der EuBL-Wetterlage können auch andere hochdruckgeprägte Lagen (z.B. ScBL, dunkelgrün) Hochnebel/Nebellagen im östlichen Mittelland favorisieren.

Erste Analysen zeigen, dass das Nebelhalbjahr 2024/2025 bisher von einem häufigen Auftreten der «EuBL» Wetterlage geprägt war (31% der Tage zwischen 1.9.2024-8.2.2025, was 3-mal häufiger ist als das langjährige Mittel von ca. 10% in diesem Zeitraum, Abbildung 3b). Trotzdem lag diese Auftretenshäufigkeit im Rahmen der natürlichen mehrjährigen Schwankungen, womit noch keine abschliessende Aussage über deren Einfluss auf die hohe NHT-Anzahl dieses Nebelhalbjahres getroffen werden kann.

Weiterführende Informationen

Rosskopf, Y, Scherrer, S: 2017, On the relationship between fog and low stratus (FLS) and weather types over the Swiss Plateau, Technical Report MeteoSwiss, 266, 40 pp.

Scherrer, S. & Appenzeller, C: 2013, Fog and low stratus over the Swiss Plateau - a climatological study, International Journal of Climatology, 34, 10.1002/joc.3714

Grams, C., Beerli, R., Pfenninger, S., Staffell, I. and Wernli, H.: 2017, Balancing Europe's wind power output through spatial deployment informed by weather regimes, Nat Clim Chang., (8): 557-562, doi: 10.1038/nclimate3338