Servicenavigation

Suche

Einleitend einen Auszug aus dem Roman von Marcel Proust «Die Gefangene», als Inspiration für diesen Blog:

«Gleich morgens, mit dem Kopf noch zur Wand und noch ehe ich gesehen hatte, wie der Lichtstreifen über den hohen Fenstervorhängen gefärbt war, wusste ich bereits, was für ein Wetter herrschte. Die ersten Geräusche von der Strasse hatten mir das mitgeteilt, je nachdem, ob sie von der Feuchtigkeit gedämpft und verzerrt oder aber vibrierend wie Pfeile durch den hallenden leeren Raum eines weit offenen, eisigen, klaren Morgens zu mir drangen; schon an dem Rollen der ersten Trambahn hatte ich gehört, ob sie im Regen fröstelte oder ins Blaue aufbrach. Und vielleicht war diesen Geräuschen selbst irgendein schnelleres, durchdringenderes Ausströmen vorausgegangen, das durch meinen Schlaf glitt und darin die traurige Ankündigung von Schnee verbreitete oder eine bestimmte kleine Mittelsperson zum Ruhme der Sonne darin so zahlreiche Lobgesänge anstimmen liess, dass diese schliesslich für mich, der ich noch im Schlaf zu lächeln begann und dessen geschlossene Lider sich darauf vorbereiteten, geblendet zu werden, in ein ohrenbetäubendes musikalisches Wecken übergingen.»

Was ist Schall?

Schall ist eine Welle, die sich in einem Medium durch abwechselnde Kompression und Entspannung des Mediums ausbreitet. Das Medium ist in der Regel die Luft, kann aber auch eine Flüssigkeit wie zum Beispiel Wasser oder auch ein Festkörper sein. Damit sich die Welle ausbreiten kann, braucht es ein Medium. In einem leeren Raum breitet sie sich nicht aus.

In der Luft besteht ein Ton aus einer kleinen Druckänderung, die sich als Welle fortbewegt. Die Amplitude dieser Druckänderung bestimmt die Lautstärke des Tons.

Die Frequenz des Schalls (ausgedrückt in der Einheit Hertz, Hz) entspricht der Anzahl Kompressionen/Entspannungen pro Sekunde. Der Hörbereich für das menschliche Ohr beginnt bei etwa 20 Hz für tiefe Töne und reicht bis etwa 15’000 bis 20’000 Hz (je nach Alter) für hohe Töne.

Schallgeschwindigkeit

Die Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich eine Schallwelle ausbreitet. Unter normalen Bedingungen (15 Grad Celsius und trockene Luft) beträgt die Schallgeschwindigkeit in der Luft 340 m/s (1224 km/h).

In der Atmosphäre ist die Temperatur bei weitem der wichtigste Faktor, der die Schallgeschwindigkeit verändern kann. Je kälter es ist, desto langsamer breitet sich der Schall aus. Eine tiefere Temperatur bedeutet weniger Bewegung der Luftmoleküle. Sie übertragen eine Schallwelle von einem zum anderen langsamer als in warmer Luft.

So breitet sich der Schall bei -50 Grad Celsius nur mit 300 m/s, bei 50 Grad Celsius hingegen mit 360 m/s aus. Der Luftdruck selbst hat keinen Einfluss auf diese Geschwindigkeit. Die Schallgeschwindigkeit ändert sich zwar mit der Höhe. Aber dies liegt an den Temperatur-, nicht an den Druckschwankungen.

Auch die Luftfeuchtigkeit hat einen Einfluss, allerdings einen viel geringeren: Nur 1 m/s beträgt der Unterschied zwischen sehr trockener Luft (10% relative Luftfeuchtigkeit) und sehr feuchter Luft (90%). Die Schallgeschwindigkeit ist in letzterer höher, weil feuchte Luft weniger dicht ist als trockene. Es gibt weniger Widerstand und eine Schwallwelle wird schneller übertragen.

Feuchte Luft ist tatsächlich weniger dicht als trockene:

Betrachtet man ein bestimmtes Luftvolumen, so nimmt die Luftfeuchtigkeit (Wasserdampf, H2O) jenen Platz ein, der bei trockener Luft von den Lufthauptbestandteilen Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2) eingenommen wird. Indem man sich auf das Periodensystem bezieht, zählt man die Anzahl der Protonen und Neutronen, die in jedem Molekül enthalten sind:

- N2: zwei Stickstoffatome, also 2x14 = 28

- O2: zwei Sauerstoffatome, also 2x16 = 32

- H2O: zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom, also 2x1 + 16 = 18.

Ein Wassermolekül ist also wesentlich leichter als die Moleküle, aus denen trockene Luft besteht.

Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen also in unterschiedlichem Masse die Schallgeschwindigkeit.

Wie sieht es mit den Schalleigenschaften Lautstärke und Frequenz aus?

Luft wird im Allgemeinen als nicht-dispersives Medium betrachtet, d. h. der Schall bewegt sich unabhängig von seiner Frequenz mit der gleichen Geschwindigkeit. Das ist ein glücklicher Umstand, denn sonst wären Musikkonzerte schlichtweg unmöglich oder besser gesagt unhörbar: Man kann sich die Kakophonie im hinteren Teil des Konzertsaals vorstellen, wenn mehrere gleichzeitig auf der Bühne gespielte Töne mit einer Verzögerung von einigen Sekunden eintreffen würden... In Wirklichkeit ist Luft zwar dispersiv, aber nur sehr schwach: Die Abweichungen betragen im hörbaren Spektrum kaum mehr als 0,1 m/s. Mit anderen Worten: Selbst, wenn Sie kilometerweit vom Konzert entfernt wären, könnten Sie die Musik erkennen. Dazu muss der Schall aber auch zu Ihnen gelangen, was uns zum Thema Dämpfung bringt.

Geometrische und atmosphärische Dämpfung

In der freien Luft wird eine Schallwelle zunächst aus geometrischen Gründen gedämpft, weil sie sich in alle Richtungen ausbreitet. Das bedeutet, dass eine konstante Energie auf ein immer grösser werdendes Volumen verteilt wird. Ein sehr lauter Ton gelangt weiter als ein leiser Ton. Er wird aber trotzdem schnell gedämpft, da die Dämpfung proportional zur dritten Potenz der Entfernung ist.

Neben dieser geometrischen Dämpfung absorbiert das Medium, in dem sich die Welle ausbreitet, selbst einen Teil der Energie. Dies aufgrund der inneren Reibung und seiner Viskosität, die einen Teil der Wellenenergie in Form von Wärme abgibt. In der Luft ist diese Absorption umso höher, je höher die Schallfrequenz und je geringer die Luftfeuchtigkeit ist. Diese Form der Dämpfung ist jedoch sehr gering, da die Luft kaum viskos ist. Sie kann daher vernachlässigt werden.

Reflexionen

Schallwellen bewegen sich in der Luft nicht hindernisfrei. An der Schnittstelle zu einem anderen Medium wie dem Boden oder einer Gebäudefassade wird die Schallwelle teils reflektiert, teils gebrochen und teils absorbiert. Wenn die Art der Hindernisse es zulässt, kann die Schallwelle zum Sender zurückkehren, wobei sie teils wieder in seine Richtung gebündelt wird: Man hört ein Echo.

Die Form des Hindernisses spielt eine sehr wichtige Rolle. Eine ebene Oberfläche führt eher zu einer starken Reflexion der Welle, während eine sehr unebene Oberfläche mehr absorbiert und die Schallwelle in viele Richtungen reflektiert. Dadurch wird sie noch weiter gedämpft.

Auch die Beschaffenheit oder das Material von Hindernissen hat einen grossen Einfluss auf die Reflexion von Schallwellen. Insbesondere die Beschaffenheit des Bodens interessiert hier. Je nachdem, ob er trocken, feucht, nass oder schneebedeckt ist, reflektiert er die Schallwellen unterschiedlich. Man kann damit indirekt den Zustand des Bodens hören.

Der Effekt von Schnee ist hier am wichtigsten. Wenn leichter pulvriger Neuschnee gefallen ist, hat dieser viele winzige Lufthohlräume. Im Prinzip das gleiche wie ein schalltoter Raum. Der Absorptionseffekt ist sehr gross. Daher rührt das Gefühl der «grossen Ruhe» während oder unmittelbar nach Schneefällen in windstiller Luft.

Hindernisse können auch direkt in der Luft vorhanden sein: Staub, aufgewirbelte Wassertropfen oder -tröpfchen, Schneeflocken, etc. Wenn die Schallwelle auf sie trifft, treten ebenfalls Brechungs-, Reflexions- und Absorptionsphänomene auf, allerdings in alle Richtungen und so vielfältig wie diese «Hindernisse». So kommt es, dass uns im Nebel die Geräusche gedämpft erscheinen und aus allen Richtungen gleichzeitig zu kommen scheinen.

Wind

Der Wind hat einen grossen Einfluss auf die Ausbreitung von Schallwellen. Wenn man gegen den Wind spricht, muss man schon fast brüllen, um sich Gehör zu verschaffen. Wenn man in der Nähe einer Lärmquelle wohnt, kann einem der Wind diesen Lärm entweder bringen oder davor schützen, je nachdem, aus welcher Richtung er weht.

Der Effekt hat aber nicht so sehr mit dem Wind selbst zu tun, sondern vielmehr mit dem vertikalen Windgradienten, d. h. seiner Zunahme an Stärke mit der Höhe. Wenn wir uns einen homogenen Wind vorstellen (was unrealistisch ist: aufgrund der Reibung an der Oberfläche und an Hindernissen ist der Wind in einigen Metern Höhe immer stärker als auf Bodenhöhe), würde sich die Schallwelle normalerweise in alle Richtungen ausbreiten, allerdings in einem bewegten Medium: So wie sich beim Werfen eines Steins in einen ruhigen Fluss ohne Turbulenzen die Ringe im Wasser mit der Strömung bewegen und kreisrund bleiben. Da die Schallgeschwindigkeit immer sehr viel höher ist als die Windgeschwindigkeit, hätte man in diesem Fall kaum einen Einfluss auf die Schallausbreitung.

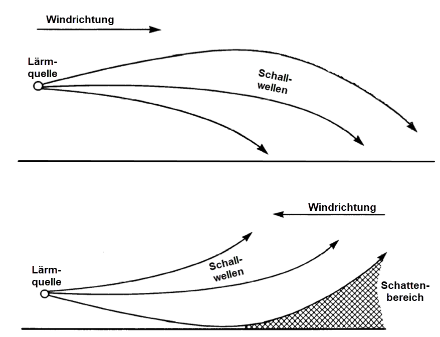

Welche Rolle spielt also der Windgradient? Stellen wir uns zunächst auf die Leeseite der Lärmquelle. Mit zunehmender Höhe nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls gegenüber dem Boden zu (seine Geschwindigkeit gegenüber der Luft ist gleich, aber die Luft bewegt sich auch in die gleiche Richtung). Dann passiert das Gleiche wie bei einer Bagger, bei dem sich eine Raupe mehr bewegt als die andere: der Bagger dreht sich. Wie die Abbildung unten zeigt, wird ein Teil der Schallwelle zum Boden zurückgeworfen: Der Wind «trägt» die Schallwelle. Bei Gegenwind hingegen wird die Welle nach oben abgelenkt und es entsteht ein «Schattenbereich», in dem der Schall nicht oder kaum ankommt.

Temperaturgradient

Wir haben bereits erwähnt, dass die Schallgeschwindigkeit signifikant mit der Lufttemperatur variiert. Je wärmer die Luft ist, desto schneller breitet sich der Schall aus. Dies hat einen ähnlichen Effekt wie der Windgradient, bei dem die Welle in Richtung des Mediums abgelenkt wird, wo sie sich langsamer ausbreitet. Hier wird die Luft also zu den kälteren Temperaturen hin abgelenkt. Dies ist in der Praxis nur bei einem starken Temperaturgradienten zu beobachten: typischerweise bei einer sehr ausgeprägten Temperaturinversion im Winter.

Befindet man sich also beispielsweise im Mittelland unter einer tief liegenden Inversion in einer kalter Luftmasse, kann man somit ungewohnte oder ungewöhnlich laute Geräusche hören. Bewegt man sich über die Inversion in eine milde Luftmasse, scheint schnell alles leiser und friedlicher zu sein.

Das Gefühl der Ruhe ist somit nicht nur auf die milde Luft oder das Glück, von einer lauten Stadt wegzukommen, zurückzuführen, sondern zu einem kleinen Teil auch auf die Ablenkung der Schallwellen durch die thermische Inversion.

Dieser Blog wurde am 6. Februar 2025 von unseren Kolleginnen und Kollegen in Genf auf Französisch publiziert und nun von uns in Zürich ins Deutsche übersetzt.