Servicenavigation

Suche

Rekordhohe Treibhausgas-Konzentrationen in der Erdatmosphäre

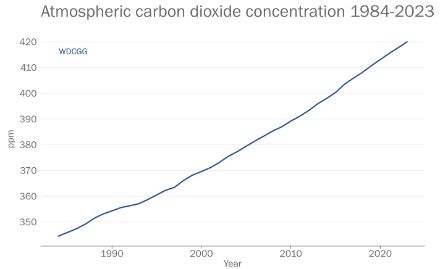

Die Konzentrationen der drei wichtigsten Treibhausgase in der Atmosphäre – Kohlendioxid, Methan und Lachgas – erreichten im Jahr 2023 die höchsten Werte in den verfügbaren Messreihen. Bis zum Jahr 2023 liegen konsolidierte globale Daten vor. Messungen von mehreren Standorten zeigen, dass auch im Jahr 2024 die Konzentrationen der drei Treibhausgase weiter gestiegen sind.

Die aktuelle atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid (CO2) hat ein Niveau erreicht, das zuletzt vor mindestens zwei Millionen Jahren verzeichnet wurde. Ebenso haben die Konzentrationen von Methan und Lachgas ihren höchsten Stand seit mindestens 800’000 Jahren erreicht.

Im Jahr 2023 erreichte die CO2-Konzentration mit 420 ppm (parts per million) 151 % des vorindustriellen Niveaus (Jahr 1750). Methan stieg im Jahr 2023 auf 265 % und Lachgas auf 125 % des vorindustriellen Niveaus.

Zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Dezember 2023 stieg die CO2-Konzentration um 2,8 ppm, die viertgrösste Veränderung innerhalb eines Jahres seit Beginn moderner CO2-Messungen in den 1950er Jahren. Der vom Menschen verursachte Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre ist der grösste Treiber des Klimawandels. CO2 ist für rund 66 % des Strahlungsantriebs aller langlebigen Treibhausgase seit 1750 und für etwa 79 % in den letzten zehn Jahren verantwortlich.

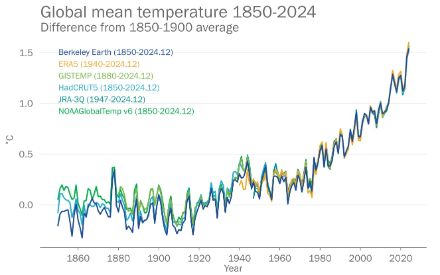

Globale Rekordwärme 2024

Im Jahr 2024 lag die jährlich gemittelte globale oberflächennahe Temperatur 1,55 °C über dem vorindustriellen Durchschnitt von 1850−1900. 2024 war das wärmste Jahr in den 175-jährigen Aufzeichnungen. Im zweitwärmsten Jahr 2023 lag die jährlich gemittelte globale oberflächennahe Temperatur 1,45 °C über dem vorindustriellen Durchschnitt von 1850−1900. Die vergangenen zehn Jahre, 2015-2024, waren die zehn wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Analyse basiert auf einer Synthese von sechs globalen Temperaturdatensätzen. Es gibt geringfügige Unterschiede zwischen den Temperaturdatensätzen, doch sie zeigen weitgehend die gleichen Variationen während des Zeitraums, in dem sie sich überschneiden. Zu Beginn der Aufzeichnungen sind die Unterschiede grösser, was zu kleinen Unterschieden in der Bewertung langfristiger Veränderungen (etwa 0,1 °C) führt.

Die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2024 wurde durch ein El Niño Ereignis angekurbelt, das zu Beginn des Jahres seinen Höhepunkt erreichte. In jedem Monat zwischen Juni 2023 und Dezember 2024 übertrafen die monatlichen Durchschnittstemperaturen die vor 2023 gemessenen Temperaturen.

Schlüsselindikator für das langfristige Temperaturziel

Die globale Mitteltemperatur ist die Grundlage für das langfristige Temperaturziel des Pariser Abkommens. Das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015 hat zum Ziel, die durchschnittliche globale Erwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen, wobei ein maximaler Temperaturanstieg von 1,5 °C angestrebt wird. Das Pariser Abkommen bezieht sich auf langfristige Veränderungen (30 Jahres-Mittel) und nicht auf einzelne Jahre. Ein einzelnes Jahr mit einer globalen Jahresmitteltemperatur von über 1,5 °C über dem Durchschnitt der Jahre 1850−1900 bedeutet also nicht, dass die Erwärmungswerte des Pariser Abkommens überschritten wurden.

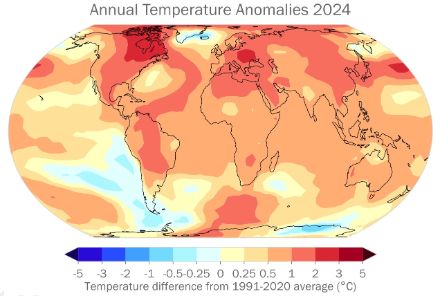

Die regionale Temperaturanalyse

Die meisten Landflächen waren im Jahr 2024 wärmer als im langjährigen Durchschnitt 1991-2020, mit begrenzten Gebieten mit unterdurchschnittlichen Temperaturen um Island, Teile der Antarktis und die Südspitze Südamerikas. Rekord- oder rekordverdächtige Jahresmitteltemperaturen wurden in weiten Teilen der Tropen von Süd- und Mittelamerika östlich bis zum westlichen Pazifik beobachtet. Auch andere Landgebiete ausserhalb der Tropen erlebten aussergewöhnlich hohe Jahrestemperaturen, darunter das östliche Nordamerika, Nordafrika und Europa sowie Süd- und Ostasien.

Die Meeresoberflächentemperaturen waren im tropischen und Nordatlantik, im tropischen Indischen Ozean, in Teilen des westlichen Pazifiks und in Teilen des Südpolarmeers rekordhoch. Trotz der El-Niño-Bedingungen zu Beginn des Jahres wurden an der Westküste Südamerikas im Jahresmittel unterdurchschnittliche Werte registriert, während weiter westlich entlang des Äquators erwartungsgemäss überdurchschnittlich hohe Temperaturen beobachtet wurden.

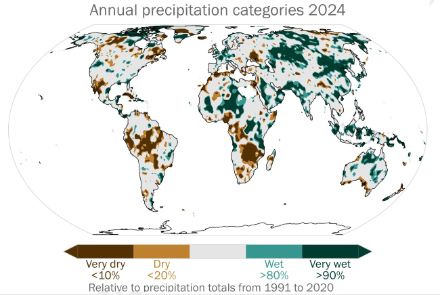

Die regionale Niederschlagsanalyse

Grosse Gebiete mit deutlich unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen gab es im Jahr 2024 insbesondere im zentralen und südlichen Afrika sowie im zentralen Südamerika vom Amazonas-Tiefland über die nördlichen Anden bis zur nördlichen Pazifikküste.

Grosse Gebiete mit deutlich überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen waren im Jahr 2024 insbesondere im nördlichen Afrika, in Teilen Nordost-, Ost- und Zentralasiens und auf dem kanadischen Archipel lokalisiert.

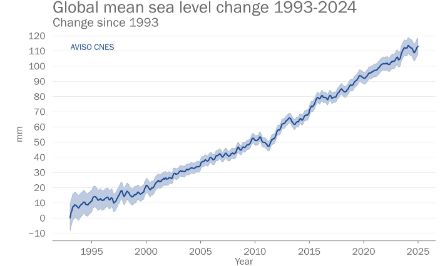

Der Meeresspiegel steigt schneller

Im Jahr 2024 erreichte der Meeresspiegel im globalen Mittel den höchsten Stand seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1993. Die Rate des globalen Meeresspiegelanstiegs war in den letzten zehn Jahren (2015−2024) mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum ersten Jahrzehnt der Satellitenaufzeichnungen (1993−2002). Zwischen 1993 und 2002 stieg der Meeresspiegel im globalen Mittel durchschnittlich um 2,1 mm pro Jahr. Zwischen 2015 und 2024 lag der Wert bei durchschnittlich 4,7 mm pro Jahr.

Die Erwärmung der Ozeane führt dazu, dass sich das Wasser ausdehnt und der Meeresspiegel im globalen Mittel steigt. Das Schmelzen des Eises auf dem Land trägt ebenfalls zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Da die Erwärmung der Ozeane auch dann noch Jahrhunderte andauern wird, wenn die Treibhausgasemissionen allenfalls aufhören, wird der Meeresspiegel im gleichen Zeitraum weiter ansteigen.

Veränderungen des Meeresspiegels haben weitreichende Auswirkungen auf Küstengebiete. Zu nennen sind insbesondere der Verlust von Küsten-Ökosystemen, die Versalzung des Grundwassers in Küstennähe und höhere Risiken für Überschwemmungen und Schäden der Küsteninfrastruktur.

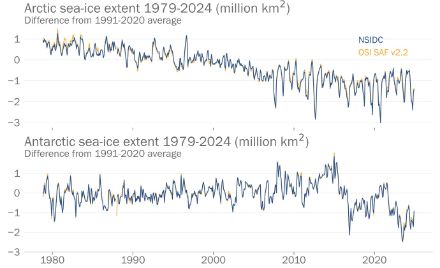

Änderungen der Meereisflächen

Nach der winterlichen Ausdehnung schmilzt während der sommerlichen Erwärmung ein Grossteil des polaren Meereises. Die jährlichen Meereisminima werden in jeder Hemisphäre typischerweise im Spätsommer oder im Frühherbst aufgezeichnet (September auf der Nordhalbkugel, Februar auf der Südhalbkugel). Die Ausdehnung des Meereises in der Antarktis und der Arktis lag im Jahr 2024 während des gesamten Jahreszyklus unter dem Durchschnitt 1991−2020.

Das Jahr 2024 brachte in der Arktis am 11. September eine minimale Meereisfläche von 4,28 Millionen km2. Das ist Rang 7 in der Liste der geringsten arktischen Meereisflächen seit Messbeginn im Jahr 1979.

In der Antarktis erreichte die Meereisfläche ihre geringste Ausdehnung am 20. Februar mit 1,99 Millionen km2. Das ist Rang 2 in der Liste der geringsten antarktischen Meereisflächen und das dritte Jahr in Folge ist, in dem die minimale antarktische Meereisausdehnung unter 2 Millionen km2 gefallen ist.

Langfristige Veränderungen der Ausdehnung des arktischen Meereises sind während des gesamten saisonalen Zyklus zu beobachten. Der Abwärtstrend der minimalen arktischen Meereisausdehnung von 1979 bis 2024 beträgt pro Jahrzehnt etwa 14 % des Durchschnitts 1991−2020, was einem Meereisverlust von 77.000 km2 pro Jahr entspricht.

In der Antarktis zeigte die maximale Meereisausdehnung bis 2015 einen kleinen, aber positiven langfristigen Trend. Nach den jüngsten geringen Ausdehnungen ist dies jedoch nicht mehr der Fall. Nachdem die Meereisfläche in der Antarktis in den letzten drei Jahren ungewöhnlich gering war, bleibt abzuwarten, ob beim saisonalen Auf- und Abbau ein Regimewechsel stattgefunden hat.

Fragen zu den Ursachen der Temperaturrekorde

Die Rekorde der globalen oberflächennahen Temperatur in den Jahren 2023 und 2024 erfolgten vor dem Hintergrund der Zunahme menschenverursachter Treibhausgase.

Möglicherweise wurden diese Rekorde aber auch durch eine Reihe zusätzlicher Faktoren beeinflusst:

- Eine schneller als erwartete Zunahme der Sonnenaktivität (mehr Wärme);

- Auswirkungen der im Januar 2020 in Kraft getretenen Beschränkung des Schwefelgehalts in Schiffskraftstoffen (weniger kühlende Schwefelaerosole);

- Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga Hunga Ha'apai (HTHH) im Januar 2022 (mehr Treibhauswirkung durch Wasserdampf in der Stratosphäre, aber auch kühlende Wirkung durch Schwefelaerosole in der Troposphäre);

- Dekadischer Rückgang der Aerosolemissionen in Ostasien (weniger kühlende Aerosole).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wahrscheinlich mehrere Faktoren zum Ausmass der jüngsten globalen Temperaturanomalien beigetragen haben, mit einem kollektiven Einfluss von etwa 0,1 °C. Es sei aber nachdrücklich festgehalten, dass es sich hierbei um eine vorläufige Schätzung handelt, die im Zuge der Durchführung anspruchsvollerer Studien verfeinert werden muss.

Weiterführende Informationen

Der WMO-Bericht enthält zusätzlich zu den hier angesprochenen Themen weitere interessante Analysen, zum Beispiel zum Wärmegehalt der Ozeane, zur Versauerung der Ozeane, zur Massenbilanz der Gletscher, zur El Niño Oszillation im Pazifik oder zu mehreren extremen Wetterereignissen mit massiven Schadensfolgen.

WMO-Bericht State of the Global Climate 2024