Servicenavigation

Suche

Ein neuer Blickwinkel in der Klimawissenschaft

Bisher untersuchten Klimastudien die Folgen des Klimawandels vorwiegend innerhalb festgelegter Zeiträume wie etwa dreissig Jahre oder in Bezug auf globale Temperaturanstiege gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter, wie beispielsweise +1.5°C oder +2°C. Doch wie wirken sich klimatische Veränderungen konkret auf das Leben von Personen aus verschiedenen Geburtsjahrgängen aus?

Im letzten Sachstandsbericht des IPCC wird die erwartete Temperaturänderung aus globalen Klimaszenarien im Kontext verschiedener Generationen dargestellt (Abb. 1). Dies macht deutlich, dass die Temperaturveränderung, die heutige Erwachsene erleben, deutlich geringer ausfällt als die Erwärmung, mit der jüngere Personen rechnen müssen.

Um die Auswirkungen auf verschiedene Generationen zu untersuchen, bedarf es eines neuen wissenschaftlichen Ansatzes, der die Klimafolgen aus einer individuellen Perspektive betrachtet: Eine richtungsweisende Studie aus dem Jahr 2021 quantifizierte erstmals, wieviel stärker jüngere Generationen im Vergleich zu älteren Menschen weltweit und regional vom Klimawandel betroffen sind. Dafür berechneten die Forschenden, wie viele Hitzewellen, Dürren oder Überschwemmungen eine Person abhängig von ihrem Geburtsjahr durchschnittlich erleben wird. Damit lieferte die Studie entscheidende wissenschaftliche Belege für die ungleiche Verteilung der Klimafolgen zwischen Generationen und schuf somit eine wichtige Grundlage für das Streben nach einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft.

Mit Hilfe der aktuellen Klimaszenarien (CH2018) konnten vergleichbare Berechnungen nun auch für die Schweizer Bevölkerung durchgeführt werden. Sie liefern genauere Erkenntnisse über die ungleiche Verteilung der Klimafolgen zwischen verschiedenen Altersgruppen.

Ungleich verteilte Klimafolgen in der Schweiz

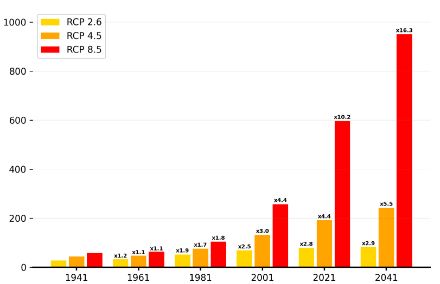

Auch in der Schweiz werden jüngere Generationen im Laufe ihres Lebens zunehmend von extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen und Dürreperioden betroffen sein. Ein markantes Beispiel dafür sind Tropennächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20°C fallen und somit erholsamen Schlaf erschweren. Falls der globale Ausstoss von Treibhausgasen weiterhin ungebremst wächst, könnten Kinder, die 2021 im Schweizer Mitteland zur Welt kamen, im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa 600 Tropennächte erleben - fast zehnmal mehr als Personen, die 1941 geboren wurden (Abb. 2). Ambitionierte Klimaschutzmassnahmen könnten die Hitzebelastung jedoch deutlich verringern. In diesem Fall würden 2021 geborene Kinder nur drei- bis viereinhalbmal so viele Tropennächte wie die Generation ihrer (Ur)-Grosseltern erleben.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich für Sommermonate mit erhöhtem Dürrerisiko ab. Vor 1980 geborene Personen erleben extrem trockene Sommer recht selten - im Durchschnitt sind weniger als zehn Sommer im Laufe ihres Lebens von Dürre betroffen. Ohne wirksame Klimaschutzmassnahmen könnte sich diese Zahl für Kinder, die 2021 geboren wurden, jedoch verdoppeln (Abb. 3). Durch globale Emissionsreduktionen könnte auch dieses Risiko erheblich gesenkt werden.

Klimaschutz: Was bringt’s?

Eine Eindämmung des Klimawandels würde entschlossenes und schnelles Handeln erfordern. Eine drastische Senkung der Emissionen ist unerlässlich, wenn die globale Erwärmung auf +1.5°C bis maximal +2°C gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden soll. Wie die genannten Studien illustrieren, ist Klimaschutz heutzutage auch eine Frage der generationenübergreifenden Gerechtigkeit geworden. Die heutige Jugend und folgende Generationen werden in ihrem Leben stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein. Ein ambitionierter Einsatz für das Klima würde die klimatischen Lebensbedingungen zukünftiger Generationen deutlich verbessern.

Referenz

Raffaela Langer, MSc-Arbeit im Studiengang Physik an der ETH Zürich: “Cohort-based analysis of climate change in Switzerland", 2023.