Servicenavigation

Suche

Wind kühlt. Diese Aussage würden wohl die meisten unterschreiben. Es ist allerdings eine sehr menschenbezogene Sicht auf die Welt. Wind kann durchaus auch wärmen, besonders wenn man eine Pflanze ist.

Wie Wind empfunden wird, hängt stark davon ab, wie warm das im Wind stehende Lebewesen ist. Die Temperatur des menschlichen Körpers ist in der Regel deutlich höher als die der umgebenden Luft. Die warme Haut erwärmt daher die Luft über sich und es bildet sich eine dünne Schicht wärmerer Luft. Vor allem bei Windstille wirkt diese Schicht bis zu einem gewissen Grad isolierend.

Bei Wind wird diese dünne wärmere Luftschicht weggeblasen, die kältere Luft gelangt direkt auf unsere Haut und wir empfinden Kälte. (Den zusätzlichen Effekt der Verdunstung lassen wir in diesem Blog außer Acht.)

Pflanzen sind nachts meist kälter als die Luft

Die Temperatur der Pflanzen ist sehr variabel und hängt - neben der Verdunstung, die in diesem Blog nicht berücksichtigt wird - vor allem von der Lufttemperatur und der Strahlung ab. Vor allem in klaren Nächten kühlen sich Oberflächen durch Wärmestrahlung ab. Die Pflanzen werden also kälter als die umgebende Luft, was auch die Entstehung von Tau oder Reif erklärt.

Misst man in windstillen, klaren Nächten die Temperatur, fällt auf, dass die Luft nur wenige Zentimeter über dem Gras deutlich kälter ist als weiter oben. Es ist durchaus möglich, dass in zwei Metern Höhe 3 Grad herrschen, während knapp über der Pflanze -1 Grad gemessen werden und die Pflanze selbst sogar noch kälter ist. Über der Pflanze bildet sich also eine dünne Schicht kalter Luft, und obwohl die Lufttemperatur oberhalb der Pflanze positiv ist, erlebt sie dennoch eine Frostnacht.

In der Nacht wärmt der Wind

Weht dagegen nachts Wind, wird die dünne Kaltluftschicht weggeblasen. Der Wind wirkt also wärmend und kann je nach Lufttemperatur am Boden Frost verhindern. Dies konnte auch in der vergangenen Nacht beobachtet werden.

In Kloten und Payerne war die Tiefsttemperatur auf 2 Metern Höhe nahezu identisch. Das welsche Gras erlebte aber eine deutlich weniger kalte Nacht: 5 cm über Gras sank die Lufttemperatur in Payerne nicht unter 0 Grad, in Kloten dagegen wurde es für das Gras frostig. Der Grund dafür liegt in den unterschiedlichen Windverhältnissen: An beiden Orten war der Himmel wolkenlos, aber in Payerne wehte die Bise die ganze Nacht über, während es in Kloten zu Beginn der Nacht fast windstill war.

Auch auf der Alpensüdseite machte der Wind einen grossen Unterschied. In Magadino sorgte der Wind für eine relativ milde Nacht und der Unterschied der Tiefsttemperatur zwischen 5 cm und auf 2 Meter Höhe betrug keine zwei Grad. In Grono war es längere Zeit windstill und der Temperaturunterschied erreichte mehr als fünf Grad.

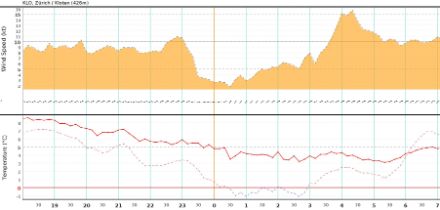

Wie sich die Bise auf die nächtliche Temperatur auswirkte, lässt sich anhand der Stationsdaten vom Flughafen Kloten gut nachvollziehen. Ab etwa 23:30 UTC flaute die Bise ab, und die Temperatur in 5 cm Höhe sank daraufhin bald unter den Gefrierpunkt. Gegen Morgen lebte die Bise wieder auf, und obwohl die Temperatur in 2 Metern Höhe nahezu konstant blieb, stieg sie in 5 cm Höhe um etwa drei Grad an. Das Gras «erlebte» die Bise also als wärmend.

(Der starke Anstieg der Temperatur nach 6 UTC war den ersten wärmenden Sonnenstrahlen geschuldet. Tagsüber ist es in 5 cm Höhe meist wärmer als in 2 Metern.)

Die Bise ist trotzdem ein «Frostbringer»

Das Lob auf die Bise als Frostverhinderer muss zum Schluss jedoch relativiert werden. Erstens kann die Bise im Frühling kalte Luft heranführen, die dazu führt, dass die Temperatur auch in 2 Metern Höhe nachts deutlich unter den Gefrierpunkt sinkt – selbst bei Wind herrscht dann Frost.

Und auch in Fällen, wo die Bise nicht so kalt ist, führt sie häufig zu Frost. Die Luft, die sie heranführt, ist so trocken, dass sie nachts stark abkühlt. Ist die Bise nicht kräftig genug, kann sie den dadurch entstehenden, schweren Kaltluftsee nicht mehr vertreiben. In solchen Fällen wird es in den Tälern windstill und es tritt Frost auf. Die Bise weht dann über den Kaltluftsee hinweg und kehrt erst wieder in die Täler zurück, wenn die Sonne den Kaltluftsee «weggeheizt» hat.