Servicenavigation

Suche

West- und Nordwestlagen sind die häufigsten Strömungslagen

Dass West- und Nordwestlagen zusammengenommen den grössten Anteil der Wetterlagen einnehmen, zeigt ein Blick auf die vergangenen Jahrzehnte. Zwischen 1961 und 2010 herrschten im Schweizer Alpenraum auf 500 hPa, das heisst in einer Höhe von etwa 5500 m. ü. M., an 51.8 % aller Tage West- oder Nordwestlagen vor, wobei 30.2 % aller Tage Westlagen und 21.6 % aller Tage Nordwestlagen aufwiesen.

![Relative Häufigkeit [%] aller Strömungslagen sowie der Hochdruck- und Tiefdrucklage im Alpenraum in der Zeitperiode 1961-2010.](/images/440/blog/2025/05/Norwestlagen/Wetterlage_H-ufigkeit_Prozent.PNG/Wetterlage_Haeufigkeit_Prozent.png)

Gestreckte und besonders tiefdruckbestimmte West- und Nordwestlagen bewirken häufig Niederschläge

Wie eigentlich alle Strömungslagen haben hochdruckbestimmte (antizyklonale) West- und Nordwestlagen - von allfälligen Nebelfeldern im Mittelland während den Wintermonaten einmal abgesehen -meist sonniges und trockenes Wetter zur Folge. Demgegenüber sind gestreckte (indifferente) und besonders tiefdruckdominierte (zyklonale) West- und Nordwestlagen für einen Grossteil der Niederschläge auf der Alpennordseite verantwortlich. Auf sie wird deshalb in den folgenden Kapiteln näher eingegangen.

![Bild oben links: Median der täglichen Niederschlagsmenge [mm] aller zyklonalen Westlagen im gesamten Jahr in der Zeitperiode 1961-2010 (die Hälfte der 2221 Fälle weisen kleinere Mengen auf). Bild oben rechts: Median der relativen Sonnenscheindauer [%] aller zyklonalen Westlagen im gesamten Jahr in der Zeitperiode 1981-2010 (die Hälfte der 1284 Fälle weisen kleinere Werte auf). Bild unten links: Median der täglichen Niederschlagsmenge [mm] aller zyklonalen Nordwestlagen im gesamten Jahr in der Zeitperiode 1961- 2010 (die Hälfte der 923 Fälle weisen kleinere Mengen auf). Bild unten rechts: Median der relativen Sonnenscheindauer [%] aller zyklonalen Nordwestlagen im gesamten Jahr in der Zeitperiode 1981- 2010 (die Hälfte der 529 Fälle weisen kleinere Werte auf).](/images/440/blog/2025/05/Norwestlagen/ZyklonaleWestlagen.PNG/ZyklonaleWestlagen.png)

Im Sommer oftmals kühl, im Winter hie und da in höheren Lagen sehr schneereich

Gestreckte und tiefdruckbestimmte West- bis Nordwestlagen führen im Sommer oft kühle und feuchte Meeres- bzw. Polarluft zu den Alpen. Nördlich der Alpen ist das Wetter dabei meist veränderlich bis stark bewölkt und besonders den nördlichen Voralpen entlang kommt es häufig zu Schauern.

Im Winter bewirken die genannten Wetterlagen besonders oberhalb von 1000 bis 1500 Metern nicht selten einen markanten Neuschneezuwachs und gelegentlich auch erhöhte Lawinengefahr.

![Niederschlagsmenge [mm] im Monat Februar 1999. Während am Alpennordhang ausgiebige Niederschläge zu verzeichnen waren, wobei es in dieser Region zu einer eigentlichen Lawinenkatastrophe kam, blieb das Mittel- und Südtessin praktisch trocken. Dort gab es sogar einige Waldbrände.](/images/440/blog/2025/05/Norwestlagen/Niederschlagsmengen_Feb1999.png/Niederschlagsmengen_Feb1999.png)

Alpensüdseite wettermässig «bevorzugt»

Auf der Alpensüdseite bewirken West- und besonders Nordwestlagen häufig sonniges und trockenes Wetter. Auch die Temperaturen sind meistens deutlich höher als nördlich der Alpen. Diese Tatsache kann meistens als Bevorzugung angesehen werden. Allerdings kann besonders im Winter die sonnige und trockene Witterung verbunden mit Nordföhn auch Probleme verursachen. Speziell bei langer Trockenheit, welche südlich der Alpen oft mit Nordwestlagen in Verbindung steht, ist die Waldbrandgefahr oft akut und nicht selten kommt es aus Unachtsamkeit auch zu Waldbränden. Aus diesem Grund kann man nur bedingt von Bevorzugung sprechen, weshalb dieser Begriff im Titel dieses Kapitels in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt wurde.

![Abweichung der Sonnenscheindauer von der Norm [%] im Monat Februar 1999. In den meisten Landesteilen bewirkten die häufigen tiefdruckbestimmten (zyklonalen) Nordwestlagen einen sehr trüben Monat. Das mittlere und südliche Tessin waren dagegen unter Nordföhneinfluss ausgesprochen sonnig.](/images/440/blog/2025/05/Norwestlagen/Sonne_Feb1999.png/Sonne_Feb1999.png)

Grosslawinen am Alpennordhang und gleichzeitig Waldbrände auf der Alpensüdseite - die Nordwestlage macht es möglich

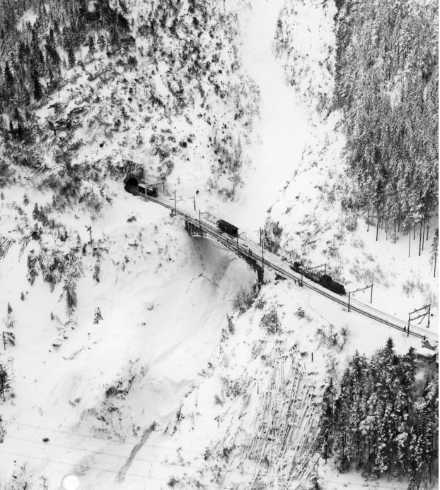

Anfangs Januar 1981 brachte eine Nordwestlage dem zentralen und östlichen Alpennordhang grosse Neuschneemengen, was dort zu einer prekären Lawinensituation führte. Bei Wassen im Kanton Uri legte die Rohrbachlawine sowohl den Strassen- als auch den Schienenverkehr über mehrere Tage lahm. Gleichzeitig herrschte im Mittel- und Südtessin extreme Trockenheit, denn schon seit Anfang Dezember 1980 fiel dort infolge der häufigen Winde aus dem Sektor West bis Nord kein Niederschlag. Bedeutende Waldbrände waren die Folge.

![24-stündige Neuschneesumme [cm] und Gesamtschneehöhe [cm], gemessen jeweils am Morgen um 6 UTC im Januar 1981. Langandauernde Nordwestlagen brachten dem Urner Oberland grosse Schneemengen, was enorme Lawinenabgänge zur Folge hatte.](/images/440/blog/2025/05/Norwestlagen/Schnee_G-schenen_1981.PNG/Schnee_Goeschenen_1981.png)