Servicenavigation

Suche

Am vergangenen Wochenende haben wir die erste kurze Hitzephase des Sommers erlebt und auch aktuell ist es wieder heiss. Viele fragen sich nun vielleicht, ob es diesen Sommer noch mehr Hitzewellen geben wird und wie hoch die Temperaturen dann sein werden. Eine genaue Antwort darauf gibt es nicht, denn Wetterprognosen sind nur etwa für die nächsten zehn Tage zuverlässig. Möglich ist aber ein Blick in die Daten der letzten Jahrzehnte. Eine neue Untersuchung an 51 Messstellen in der ganzen Schweiz zeigt, wie sich die Stärke von Hitze- und Kälteperioden seit 1971 verändert hat.

Hitzeextreme nehmen besonders stark zu

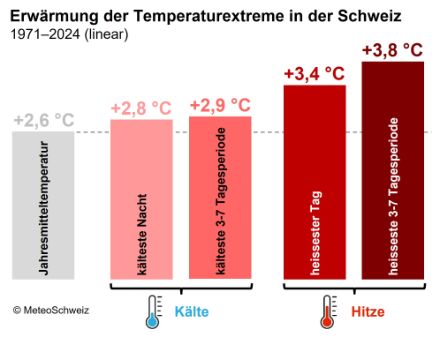

Seit 1971 ist die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz um 2,6 °C gestiegen. Das ist ein deutliches Zeichen des menschgemachten Klimawandels. Besonders auffällig ist die Zunahme bei extremen Temperaturen. Heute ist der heisseste Tag im Jahr im Schnitt 3,4 °C wärmer als vor gut 50 Jahren. So liegt zum Beispiel in Basel/Binningen das höchste Tagesmaximum heute bei 35,8 °C, während es 1971 nur 32,2 °C war. Die heissesten 3- bis 7-Tagesperioden eines Jahres wurden im landesweiten Mittel sogar 3,8 °C wärmer. Im Flachland ist der Anstieg oft etwas grösser als in höheren Lagen.

Auch Kälteextreme werden milder

Auch besonders kalte Tage sind heute deutlich weniger frostig als noch vor einigen Jahrzehnten. Seit 1971 hat sich der kälteste Tag des Jahres im Schnitt um 2,8 °C erwärmt. In Basel/Binningen liegt das tiefste Tagesminimum heute bei -9,5 °C, während es 1971 noch -12,4 °C war. Noch etwas stärker fällt der Anstieg bei längeren Kältephasen aus: Die kältesten 3- bis 7-Tagesperioden eines Jahres sind heute im landesweiten Mittel um 2,9 °C wärmer als damals. Die Unterschiede zwischen Flachland und höheren Lagen sind nicht sehr deutlich.

Stärkste Erwärmung bei 3- bis 7-tägigen Ereignissen

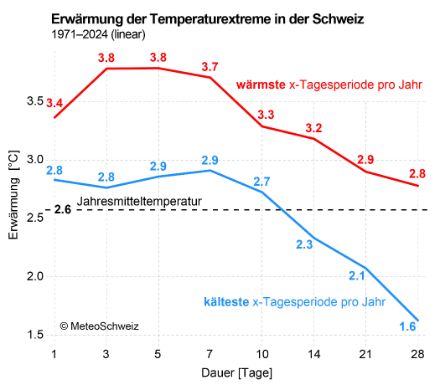

Die Analyse von Ereignissen mit einer Dauer von einem bis 28 Tagen zeigt: Sowohl bei Hitze- als auch bei Kälteextremen ist die Erwärmung bei den 3- bis 7-Tagesperioden am stärksten.

Bei den Hitzeperioden geht die Erwärmung ab einer Ereignisdauer von zehn Tagen allmählich etwas zurück auf 3,3 °C bei 14 Tagen und 2,8 °C bei 28 Tagen. Sie bleibt jedoch stets über dem Anstieg der Jahresmitteltemperatur von 2,6 °C.

Auch bei Kälteperioden zeigt sich eine abnehmende Erwärmung mit zunehmender Ereignisdauer, allerdings noch ausgeprägter als bei der Hitze. Während sich die kältesten 3- bis 7-Tagesperioden noch um 2,9 °C erwärmt haben, liegt der Anstieg bei 14 Tagen nur noch bei 2,3 °C. Bei den drei- beziehungsweise vier kältesten Wochen des Jahres beträgt die Erwärmung lediglich 2,1 °C und 1,6 °C. Sie liegt damit deutlich unter der Erwärmung der Jahresmitteltemperatur.

Mögliche Ursachen für Unterschiede

Es gibt viele mögliche Gründe, warum sich Hitze- und Kälteextreme je nach Ereignisdauer unterschiedlich stark erwärmen. Zum Beispiel spielen Rückkopplungen zwischen Boden und Atmosphäre eine Rolle. Trockene Böden können Hitzewellen verstärken. Auch veränderte Wetterlagen, Landnutzungsänderungen oder mehr Treibhausgase und Wasserdampf in der Atmosphäre beeinflussen die Entwicklung. Was genau welchen Einfluss hat, ist noch nicht abschliessend geklärt. Weitere Forschung ist nötig.

Fazit

Die Auswertung der Schweizer Temperaturdaten der letzten gut 50 Jahre zeigt: Extreme Temperaturen steigen schneller als die durchschnittliche Erwärmung. Wie stark sie zunehmen, hängt auch von der Dauer der Ereignisse ab. Am stärksten zeigt sich der Anstieg bei den wärmsten 3- bis 7-Tagesperioden des Jahres im Flachland.