Servicenavigation

Suche

Echtzeitinformationen für Millionen Betroffene von Pollenallergien

Mehr als 20 % der Schweizer Bevölkerung und über 100 Millionen Europäerinnen und Europäer reagieren allergisch auf Pollen. Im Rahmen des europäischen SYLVA-Projekts werden automatische Messgeräte unter extremen Bedingungen auf dem ganzen Kontinent getestet: vom heissen und staubigen Mittelmeertiefland bis zum kalten und exponierten Jungfraujoch in den Schweizer Alpen. MeteoSchweiz ist eine der Hauptbeteiligten an diesem Projekt und stellt der Schweizer Bevölkerung Polleninformationen in Echtzeit zur Verfügung.

Die Grenzen werden bis zum Äussersten ausgereizt

Das vom Meteorologischen Institut in Finnland koordinierte und vom EU-Programm Horizon finanzierte Projekt SYLVA entwickelt modernste Technologien und Infrastrukturen zur Überwachung von biologischen Partikeln in der Luft, unter anderem Pollen, Pilzsporen sowie bestimmte Algen und Bakterien.

«SYLVA entwickelt und testet bahnbrechende Überwachungstechnologien, die nahezu in Echtzeit Daten über Bioaerosole liefern. Aus früheren Kampagnen wissen wir, dass diese Geräte unter normalen Bedingungen funktionieren. In diesem Jahr testen wir sie unter extremen Bedingungen.» Sagt Forschungsprofessor Mikhail Sofiev vom Finnischen Meteorologischen Institut, Koordinator von SYLVA.

Die biologische Zusammensetzung der Luft verstehen

Bioaerosole, d. h. kleinste schwebende Partikel biologischen Ursprungs in der Luft, machen nur einen kleinen Teil dessen aus, was in der Luft vorkommt, haben aber erhebliche Folgen. Jede fünfte Schweizerin und jeder fünfte Schweizer sind allergisch auf Pollen, und die Gesundheitskosten belaufen sich auf über 1 Milliarde Franken pro Jahr. Herkömmliche Pollenüberwachungsmethoden sind veraltet und langsam. Die automatisierte Technologie von SYLVA löst diese Herausforderung, indem sie schnelle, zuverlässige und ortsspezifische Daten in ganz Europa liefert.

Bioaerosole lösen nicht nur Niesanfälle und andere Allergiesymptome aus, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf die Land- und Forstwirtschaft. Sie verursachen jedes Jahr Ernteverluste in Millionenhöhe, sei es bei Weizen, Kartoffeln oder anderen Grundnahrungsmitteln. Da sie aus der natürlichen Umgebung freigesetzt werden, werden Bioaerosole stark vom Klimawandel beeinflusst – und im Gegenzug beeinflussen sie auch das Klima durch ihre Rolle bei der Wolkenbildung. Damit tragen sie zu einer der grössten Unsicherheiten bei den Prognosen des Klimawandels bei.

Erprobung bahnbrechender Technologien von den Berggipfeln bis zu den Mittelmeerebenen

Im Rahmen von SYLVA wurden in ganz Europa Teststandorte eingerichtet. An diesen Stationen wird getestet, wie zuverlässig die neuen automatischen Technologien in verschiedenen biogeografischen und klimatischen Regionen funktionieren – von Südspanien bis Nordfinnland und vom Flachland bis zu hochgelegenen Alpenstationen.

«Diese Feldversuche werden zeigen, wie SYLVA-Innovationen neue Informationen für die öffentliche Gesundheit, die Land- und die Forstwirtschaft liefern können. Die Daten sind innerhalb weniger Stunden über die SYLVA IT-Infrastruktur öffentlich zugänglich. Darüber hinaus führen wir eine detaillierte Charakterisierung von Bioaerosolen durch, indem wir die neuesten DNA-Sequenzierungstechniken einsetzen, um die Echtzeitmessungen zu ergänzen», erklärt Mikhail Sofiev.

Die Messtechniken und insbesondere die IT-Infrastruktur, die SYLVA entwickelt, bilden das technologische Rückgrat des EUMETNET AutoPollen-Netzwerks, das Teams aus ganz Europa zusammenbringt und die Entwicklung von Echtzeit-Bioaerosol-Überwachung und -Modellierung auf lange Sicht koordiniert. MeteoSchweiz leitet dieses Programm als einen der wertvollen Beiträge zu EUMETNET, dem Zusammenschluss der europäischen Wetterdienste.

Der Nutzen für MeteoSchweiz

Seit 2023 misst MeteoSchweiz Pollen in Echtzeit und stellt der Öffentlichkeit stündliche Beobachtungen sowie Vorhersagen auf der Grundlage dieser Messungen zur Verfügung. Als Pionierin auf diesem Gebiet bringt MeteoSchweiz einen reichen Erfahrungsschatz in SYLVA ein und hat auf dem Jungfraujoch den bisher höchsten automatischen Bioaerosol-Monitor installiert. Der Standort auf 3751 m ü. M. wird während zwei Jahren betrieben. Bisher, nach einem Jahr Betrieb, hat das Gerät trotz extremer Kälte und Wind sehr gut funktioniert. Dies bestätigt eindeutig, dass das Bioaerosol-Überwachungsnetz von MeteoSchweiz auf einem sehr robusten Instrument basiert; ein Ergebnis, das ohne das SYLVA-Projekt nicht möglich gewesen wäre.

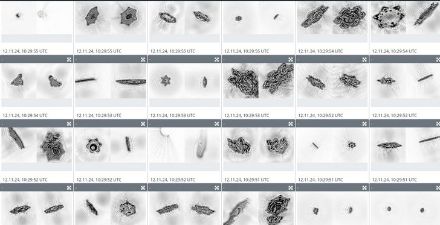

Die Messungen sind auch für die Klimaforschung von grossem Interesse, da die Monitore hervorragende Bilder von Schnee- und Eiskristallen geliefert haben (siehe Abbildung 1). Diese bieten einen einzigartigen Einblick in die Prozesse der Wolkenbildung und haben das Potenzial, unser Verständnis für die Auswirkungen von Bioaerosolen auf den Klimawandel zu verbessern. Finanziert wird der Beitrag der MeteoSchweiz zum Horizon Europe Projekt SYLVA vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).