Servicenavigation

Suche

Unwetterereignisse in der Schweiz im 20. Jahrhundert

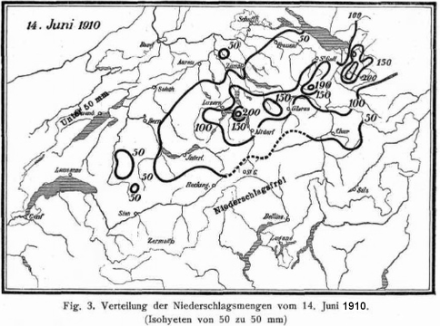

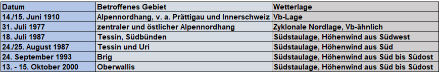

Im 20. Jahrhundert kam es zu diversen Unwetterereignissen in der Schweiz. Sie waren allerdings zeitlich sehr unregelmässig verteilt. Ein verheerendes Unwetter verursachte am 14. und 15. Juni 1910 schwere Schäden. Betroffen war vor allem der zentrale und östliche Alpennordhang. Danach herrschte während 66 Jahren einigermassen Ruhe, abgesehen von lokalen Überflutungen oder nur moderaten regionalen Schäden konnten keine markanten Unwetterereignisse verzeichnet werden. Erst am 31. Juli 1977 musste wieder ein schweres Unwetter vermeldet werden. Ab diesen Zeitpunkt traten Unwetterschäden relativ häufig auf. Bereits am 7. und 8. August 1978 traf ein intensives Niederschlagsereignis die Alpensüdseite und den Kanton Thurgau. Der Sommer 1987 ging als Unwettersommer im Schweizer Alpenraum ein. Ein weiteres Datum ist diesbezüglich der 24. September 1993, als Brig schwer zu Schaden kam. Mitte Oktober 2000 schliesslich wurde der Kanton Wallis erneut von einer Unwetterkatastrophe heimgesucht.

Sommerliche Unwetter finden in der Schweiz meist bei zwei Wetterlagen statt, nämlich der Vb-Lage und der Südstaulage

In der Schweiz führen hauptsächlich zwei Wetterlagen zu schweren Überschwemmungen. Es ist dies zum einen die Vb-Lage, welche hauptsächlich am Alpennordhang für ergiebige Niederschläge sorgt. Zum anderen sorgen Südstaulagen auf der Alpensüdseite und in den angrenzenden Gebieten für ausgiebige Niederschläge. Dabei spielt die Windrichtung eine entscheidende Rolle. Bei Südwestwinden greifen die Niederschläge der Alpensüdseite hauptsächlich ins Engadin und nach Mittelbünden über. Bei südlichen Winden sind neben der Alpensüdseite besonders das Oberhasli, das Obergoms und grosse Teile des Urnerlandes von den Niederschlägen betroffen. Bei südöstlichen Winden kommt es neben dem westlichen Tessin auch im Oberwallis zu Starkniederschlägen. Neben diesen beiden Wetterlagen können stationäre Fronten für unwetterartige Niederschläge sorgen, dies vor allem im Mittelland und Jura.

Sonntag, der 31. Juli 1977 - für viele Leute in Uri ein unvergesslicher Tag

In den letzten Julitagen des Jahres 1977 verlagerte sich ein Höhentief von Südwesten her über die Alpen hinweg Richtung Osteuropa. Am 31. Juli lag das Tief bereits deutlich östlich der Schweiz. Damit kamen im Alpenraum starke nördliche Winde auf. Sie führten sehr feuchte Luft heran, welche sich am Alpennordhang stauten. Normalerweise sorgen nördliche Winde kaum für Starkniederschläge, da die zugeführten Luftmassen meist kühl sind und deshalb eher wenig niederschlagbares Wasser aufweisen. Am 31. Juli 1977 war dies aber anders. Die vor dem Durchzug des Höhentiefs über Mitteleuropa lagernde Luftmasse war feucht, warm sowie instabil geschichtet. Zudem gelangte um das Tief in weitem Bogen feuchtwarme Luft, welche ursprünglich vom Mittelmeerraum stammte, Richtung Mitteleuropa. Die beschriebene Wetterlage war zwar nicht eine klassische Vb-Lage, bei welcher jeweils ein Tief vom Golf von Genua zuerst zur Adria und später von dort Richtung Polen zieht. Dennoch hatte die Wetterlage vom 31. Juli 1977 aber doch einen Charakter, der zumindest an eine Vb-Lage erinnerte. Wie bereits erwähnt, stauten sich die feuchtwarmen und instabilen Luftmassen am Alpennordhang und führten speziell im Urner Unterland zu einer folgenschweren Unwetterkatastrophe, welche für die betroffene Bevölkerung kaum je in Vergessenheit geraten wird.

![Wetterlage am 31. Juli 1977 gemäss einer Reanalyse des Modelles ERA. Dargestellt sind das Geopotential [gpdm, farbige Flächen] auf 500 hPa sowie der Bodendruck [hPa, weisse Isolinien]. Im Bodendruckfeld (schwarzer Pfeil) fliesst feuchte Luft, welche aus dem Mittelmeerraum stammt, bogenförmig um das Tief herum und gelangt auf diese Weise zu den Voralpen.](/images/440/blog/2025/07/Unwetter_31072025/Wetterlage_3071977.png/Wetterlage_3071977.png)

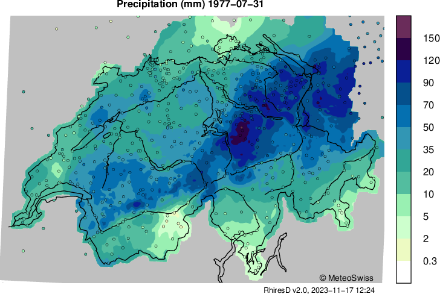

Niederschlagsmengen und Schadenschwerpunkte

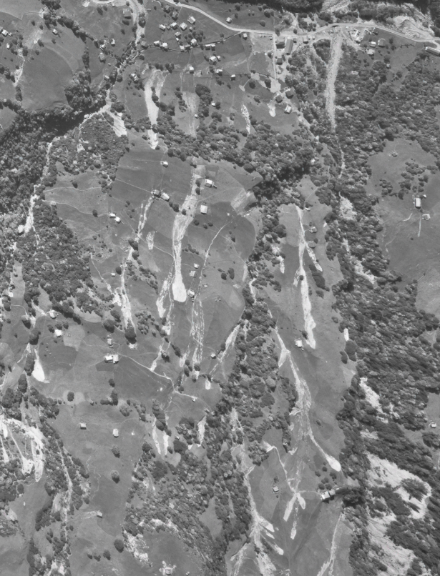

Durch den teilweise konvektiven Charakter schwankten die Niederschläge stark. Allgemein wurden am zentralen und östlichen Alpennordhang regional ca. 80 bis 150 mm Niederschlag gemessen, so auch im nördlichen Kantonsteil von Uri. In Äsch bei Unterschächen im Schächental stellte ein Landwirt ein Zuber auf, um die Niederschlagsmengen zu bestimmen. Dabei kamen insgesamt ca. 170 mm zusammen, wobei der grösste Teil dieser Summe innert nur 6 Stunden niederging. Die Schäden im Schächental waren dementsprechend katastrophal. Am Sonnenhang lösten sich zahllose Erdrutsche, wobei viele ein grosses Ausmass hatten. Der Schächenbach führte ein extremes Hochwasser und trat bei Schattdorf über die Ufer, wobei ein grosses Industrieareal unter Wasser gesetzt wurde. Auch das übrige Urnerland verzeichnete schwere Verwüstungen. Besonders hart betroffen wurde auch die Gemeinde Silenen. Wohl wirkte die dortige steile Nordflanke der Windgällen niederschlagsverstärkend, weil die starken Nordwinde dort zum Aufsteigen gezwungen waren. Die intensiven Niederschläge führten jedenfalls dazu, dass sämtliche Bäche in Silenen Murgänge lieferten. Ganz besonders extrem war es am Schipfenbach im südlichen Teil der Streusiedlung Silenen, wo ein Murgang 80-90'000 Kubikmeter Geschiebe ins Tal beförderte. Der Murgang verwüstete fast 7 ha Kulturland und legte die Gotthardstrasse lahm. Murgänge derartiger Grösse kommen in der Schweiz auch heute noch - trotz Zunahme der Starkniederschläge - selten vor, meist erreichen sie eine Grösse von einigen 100 bis wenigen 10’000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Der Murgang aus dem Val de la Molera, welcher im letzten Jahr im Misox den Ort Sorte verwüstete, hatte eine ähnliche Grössenordnung wie das Grossereignis in Silenen im Jahr 1977. Neben dem Kanton Uri wurde am 31. Juli 1977 aber auch die Gegend von Schwyz mit dem Muotatal und der Kanton Thurgau von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen.