Servicenavigation

Suche

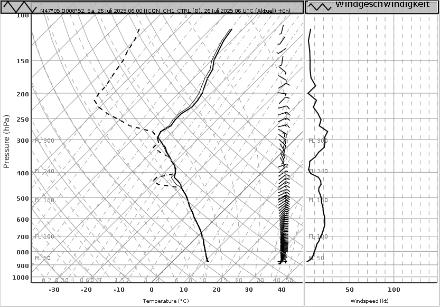

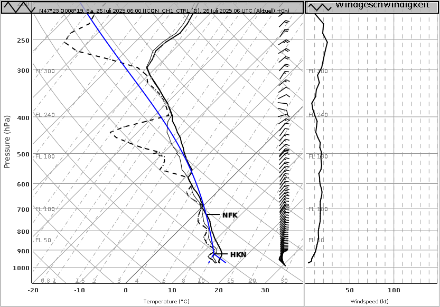

Bereits in den frühen Morgenstunden wurde ein Teil der Luftmasse an den Alpen zur Hebung gezwungen. Da die Luft in allen Höhen relativ feucht war, erreichte das Luftpaket beim gezwungenen Aufsteigen sehr schnell das Hebungskondensationsniveau (HKN) – also jenes Niveau, bei dem die relative Luftfeuchtigkeit 100 % beträgt und Kondensation einsetzt.

Beim Aufsteigen kühlt sich die Luft durch den sinkenden Umgebungsdruck ab – zunächst trockenadiabatisch (1 Grad Celsius Abkühlung pro 100 m), sobald Sättigung erreicht ist, feuchtadiabatisch (0.65 Grad Celsius Abkühlung pro 100 m, da bei der Kondensation Wärme frei wird). Genau hier setzt ein zentraler physikalischer Prozess ein: Kältere Luft kann weniger Wasserdampf halten als wärmere. Mit zunehmender Abkühlung überschreitet der Wasserdampfgehalt der Luft schliesslich die maximale Aufnahmefähigkeit – überschüssiger Wasserdampf kondensiert zu kleinen Wassertröpfchen. Es bilden sich Wolken. Wird die Hebung weiter fortgesetzt, wachsen diese Tropfen, bis sie so schwer sind, dass sie als Niederschlag (Regen) ausfallen. Genau das geschieht seit heute früh am Alpennordhang: Die Kombination aus Hebung, feuchter Luft und Abkühlung führte zum frühen Einsetzen der schauerartigen Niederschläge am Alpennordhang.

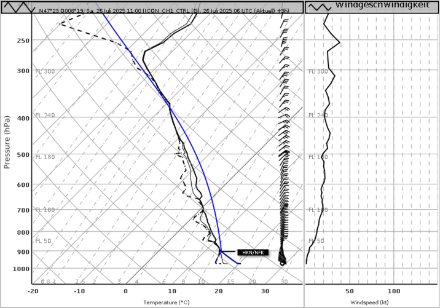

Im Flachland blieb es zunächst relativ ruhig, da keine orographische Hebung wirkte und die Durchmischung in den unteren Schichten noch fehlte. Mit zunehmender Einstrahlung heizt sich der Boden jedoch auf. Sobald die Temperatur am Boden die sogenannte Auslösetemperatur überschreitet – also die Temperatur, ab der ein Luftpaket bis zum Hebungskondensationsniveau (HKN) aufsteigen kann – beginnt die Luft aus eigener Kraft aufzusteigen.

Erreicht das Luftpaket das HKN, kühlt es weiter ab, Wasserdampf kondensiert, und es bilden sich Wolken. Dabei wird Kondensationswärme freigesetzt, die den weiteren Aufstieg unterstützt.

Steigt das Luftpaket weiter bis zum Niveau der freien Konvektion (NFK) – dem Punkt, ab dem es wärmer als die Umgebungsluft ist – setzt freier Auftrieb ein, der es weiter bis zum Gleichgewichtsniveau aufsteigen lässt. Meteorologisch gesehen ist das NFK der Schnittpunkt zwischen der Feuchtadiabate durch das HKN und der Zustandskurve der Umgebungsluft.

Für alle die unseren Blogtweet gelesen haben: Hat sich ein Luftpaket über dem Boden des Flachlands auf ca. 19 Grad erwärmt, steigt es auf, erreicht das Hebungskondensationsniveau und direkt im Anschluss das Niveau der freien Konvektion und erzeugt einen Schauer.

Fazit: Während an den Alpen bereits am Morgen durch erzwungene Hebung Niederschläge entstanden, konnte sich mit zunehmender Einstrahlung auch im Flachland Konvektion entwickeln – begünstigt durch die feuchte, instabil geschichtete Luftmasse.