Servicenavigation

Suche

In der ersten Nachthälfte vom Samstag, 29. Juni 2024 auf Sonntag, 30. Juni 2024 führte eine Südstaulage mit sehr intensiven Gewittern für verheerende Überschwemmungen im oberen Maggiatal. Die starken Niederschläge verursachten sehr schnell ansteigendes Hochwasser und teils sehr grosse Murgänge, was zu weitreichenden Schäden führte. Die Anzahl der Opfer (7 Todesopfer, eine weitere Person wird weiterhin vermisst) ist im Vergleich zu anderen Überschwemmungen wie auch in Anbetracht der nur regionalen Ausdehnung des Ereignisses sehr hoch.

Wetterlage

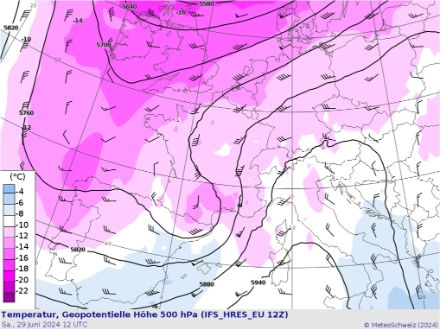

Am Abend des 29. Juni 2024 erstreckte sich ein ausgedehntes Tiefdruckgebiet vom nahen Atlantik bis nach Nordeuropa. Ein Teiltrog (Teiltief, welches vor allem in der Höhe ausgeprägt ist) zog aus Südwesten zur Schweiz (Abb. 1) und war wetterbestimmend in den zentralen und östlichen Schweizer Alpen.

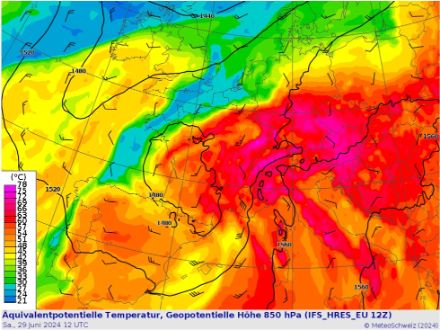

Gleichzeitig zog eine für diese Jahreszeit ausgeprägte Tiefdruckzone von Frankreich nach Süddeutschland (Abb. 2). So bildete sich eine Tiefdruckrinne zwischen Zentralfrankreich bis nach Westdeutschland. Ein besonders aktives Tiefdruckzentrum lag dabei über Süddeutschland. Der Alpenraum befand sich also in einer dynamischen und komplexen Wetterlage mit sehr warmer, feuchter und labil geschichteter Luft.

Mit Ankunft des Teiltroges in der Höhe wurde die Luftmasse südlich der Alpen sehr labil. In der Höhe war die Strömung divergent und aus Südosten floss in den unteren Schichten feuchte Luft zur Alpensüdseite. Somit waren die Bedingungen für die Bildung heftiger Gewitter günstig, besonders für Gewitter mit hohen Niederschlagsintensitäten.

Der Durchzug der Tiefdruckzone nordwestlich der Schweiz führte feuchte Luft aus Südosten heran. Die Luftmassengrenze war stark ausgeprägt: Südlich der Alpen lag eine warme und feuchte Luftmasse subtropischen Ursprunges, aus Westen zog kühlere Atlantikluft heran. Dies sorgte für ideale Bedingungen für quasistationäre Gewitterlinien, welche über Stunden an der gleichen Stelle anhaltende Niederschläge verursachen.

Die Gewitterlinie vom Samstagabend, 29. Juni 2024 zog nur langsam weiter bis am Sonntagmorgen, 30. Juni 2024. Die Linie lag zunächst an den südlichen Walliser Alpen, besonders über dem Binntal und zog dann weiter zum Mittel- und Nordtessin, wo es besonders im oberen Maggiatal sehr intensive Gewitter gab.

Scirocco im Mittel- und Südtessin

Die Bildung von quasistationären Gewitterlinien südlich der Alpen gehen oft mit Scirocco-Wind aus Südost einher. Auch bei diesem Ereignis wurden ost-südöstlich der Gewitter bemerkenswerte Windgeschwindigkeiten und Temperaturen gemessen.

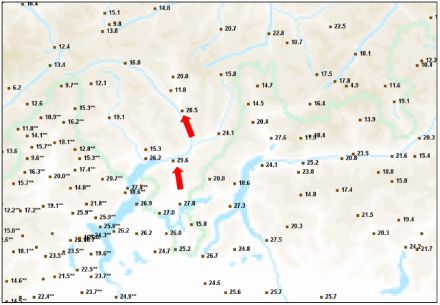

Die Messwerte von Biasca (Abb. 4) zeigen, dass die starken Winde in den unteren Luftschichten die Konvergenz und somit die Gewitter verstärkten. Während etwa drei Stunden (ca. 21 bis 00 UTC) blieb der Südwind konstant und stark. Erst mit der Verlagerung der Gewitterlinie nach Osten kurz nach 00:00 UTC sorgten die kalten Fallwinde der Gewitter in Biasca zu einer Winddrehung auf Nordwest, begleitet von einem starken Temperaturrückgang. Bemerkenswert ist, dass die Höchsttemperatur von 28,5 Grad um 23:40 UTC kurz vor dem Eintreffen der kalten Fallwinde gemessen wurde. Auch die Windgeschwindigkeiten waren beachtlich. Mit der Drehung auf Nordwest wurden mehrere Böen über 90 km/h und bis zu 105.8 km/h gemessen.

In den Tälern des Nord- und Mitteltessin wurden sehr starke Unterschiede in der Temperatur und dem Luftdruck gemessen - das ist typisch bei intensiven und langlebigen Gewitterlinien. Zwischen 23 und 00 UTC wurden zwischen Cadenazzo und Cevio ein Temperaturgradient von über 10 Grad gemessen, zwischen Biasca und Piotta fast 13 Grad. Die Stationen Cevio und Piatta befanden sich unter den intenvisen Gewittern, während Cadenazzo und Biasca im "Inflow" lagen, also im Gebiet, aus welcher die warme Luft ins Gewitter einströmt.

Wie auch bei anderen Ereignissen beobachtet, steigen die Temperaturen im Inflow teils auf sehr hohe Werte an. Auch in diesem Fall: Die hohen Temperaturen in Cadenazzo (29,6 Grad) und in Baisca (28.5 Grad) lagen über jenen im Südtessin oder der nahen Poebene. Die Ursache dieser Temperaturen ist nicht ganz geklärt, wahrscheinlich spielen Prozesse im mesoskaligen Bereich (<40 km) eine Rolle. Möglicherweise liegt es am Scirocco: Die Berge im Mitteltessin könnten einen föhnigen Effekt auf die südlichen Winde haben. Diese Hypothese wird durch die Druckunterschiede gestützt. Es gab ein Überdruck aus Süden, so lag in Lugano der Druck 2 hPa über jenem vom Cadenazzo und 4 hPa über demjenigen in Biasca. Auch die Unterschiede der Taupunktstemperatur an diesen Stationen von 21 bzw. 14-16 Grad passt zur These. Jedoch war die Windrichtung in Cadenazzo unbeständig und nicht immer aus Südsüdost.

Im zweiten Teil dieser Blogreihe werden wir die Niederschläge im oberen Maggiatal genauer betrachten.