Servicenavigation

Suche

Was sind Tal- und Bergwinde?

Bei der Berg- und Talwind-Zirkulation handelt es sich um ein thermisch bedingtes lokales Windsystem, welches im Gebirge vorzufinden ist. Es ist ein tagesperiodisches Windsystem, das vor allem bei ruhigem, austauscharmen Hochdruckwetter entsteht. Der treibende Motor der Berg- und Talwindzirkulation ist die Sonneneinstrahlung. Tal- und Bergwinde sind somit thermisch – also durch Temperaturdifferenzen angetriebene Winde.

Wie entstehen Tal- und Bergwinde?

Topographisch bedingt treten im Gebirge folgende Faktoren auf, die schlussendlich dafür sorgen, dass sich die Luft über den Gebirgshängen schneller erwärmt als im Tal:

- Günstigerer Einfallswinkel: die zur Sonne exponierten Hänge und die sich angrenzende Luft erwärmen sich schneller.

- Im Vergleich zur vorgelagerten Ebene kleineres Luftvolumen in den Gebirgstälern das erwärmt werden muss (Volumeneffekt).

- Geringere Luftdichte in den Hochlagen: es wird entsprechend weniger Energie benötigt um die Luft aufzuheizen (hochgelegene Heizfläche).

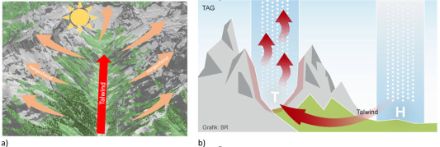

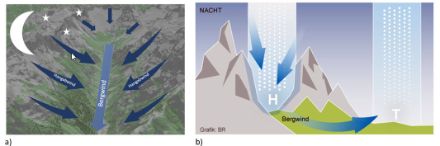

Bei Sonnenaufgang werden die Berghänge zuerst und von der Sonne senkrecht beschienen und erwärmen sich folglich rasch (vgl. Faktor 1 oben). Da warme Luft leichter ist als kalte, steigt sie in Warmluftblasen an den Sonnenhängen auf. Dadurch entsteht an den Hängen im Vergleich zur Atmosphäre direkt über dem Tal ein tieferer Luftdruck. Da die Luft zum Druckausgleich neigt, strömt als Ausgleich Luft von den Tälern zu den Bergen – der Hangaufwind entsteht (vgl. Abbildung 1a). Gleichzeitig erwärmt sich die Luft über den Bergen auch in einem etwas grösseren Massstab schneller als über dem Flachland (vgl. Faktoren 1-3 oben) – der Druck beginnt hier also rascher und stärker zu sinken. Zwischen den Alpen und dem Flachland entsteht damit ein Druckgradient: höherer Druck im Vorland, tieferer Druck über dem Gebirge. Das entstandene Hitzetief saugt in der Folge die Luft vom Flachland her an (vgl. Abbildung 1b)). Somit entsteht ein zusätzlicher Wind, der das Tal hinauf weht, der Talwind.

Am Abend und in der Nacht drehen sich die Verhältnisse um: Die Luft über den Bergen kühlt sich durch stärkere nächtliche Ausstrahlung stärker und schneller ab. Kältere Luft hat eine höhere Dichte und ist somit schwerer. Der Schwerkraft folgend beginnt diese kältere, schwerere Luft bodennah zuerst an den Hängen abzufließen. Es entsteht ein Hangabwind (vgl. Abbildung 2a)).

Auch in den höheren Tälern entsteht auf Grund der Höhenlage kältere Luft als in den tiefen Lagen und im Alpenvorland. Somit bildet sich über den Alpen ein (Kälte-)hoch, im Flachland relativ betrachtet ein Tief (siehe Abbildung 2b)). Durch die so entstehenden Druckverhältnisse beginnt die kalte Luft durch die Täler in die Niederungen abzufließen. Dieses Abfließen wird als Bergwind bezeichnet. In der Regel sind die Hangabwinde und der Bergwind deutlich schwächer ausgeprägt als die Hangauf- und Talwinde.

Lokale Talwindsysteme in der Schweiz

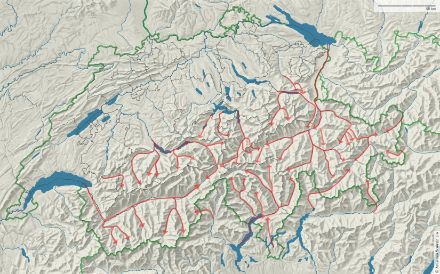

Bei ungestörten Wetterverhältnissen und guter Sonneneinstrahlung kommen in den Alpentälern demnach typische Talwinde auf (vgl. Abbildung 3).

Wenn tagsüber über den Alpen durch die Erwärmung die Luft aus dem Alpenvorland hineingesaugt (gepumpt) wird spricht man in der Wissenschaft auch vom «Alpinen Pumpen». Die Talwinde wehen grundsätzlich talaufwärts (vgl. Abbildung 3).

In einigen Fällen machen gewisse Talwindsysteme jedoch auch beim Pass nicht halt, sondern schiessen darüber hinaus, so dass sie ein mehr oder weniger kleines Stück talabwärts wehen. So beispielsweise der bekannte Malojawind, welcher aus dem Bergell über den Malojapass ins Oberengadin weht. Oder der Talwind aus dem Prättigau über den Wolfgangpass bei Davos, oder der Talwind vom Haslital über den Grimselpass ins Obergoms (Grimseler) sowie jener vom Flüelapass ins Unterengadin.

Verkehrter Talwind – der Malojawind

An thermisch aktiven Tagen weht der Talwind im Oberengadin nicht wie erwartet vom Unterengadin das Tal hinauf ins Oberengadin, sondern vom Malojapass talabwärts. Wie kommt es, dass sich der Talwind des Bergells über den Malojapass in das ganze Oberengadin ausdehnen kann? Ausschlaggebend ist die lokale Topografie. Im Gegensatz zum Engadin ist das Bergell ein sehr steil ansteigendes Tal. Die steilen Hänge heizen sich am Morgen rasch auf, sodass sich im Bereich des Malojapasses ein Hitzetief bildet. Somit entsteht im Bergell oftmals ein starker «normaler» Talwind, der dann über den Malojapass schiesst und sich ins Oberengadin talabwärts als Malojawind fortsetzt. Der «normale» Talwind im Engadin – die Brüscha – hat somit gegen seinen starken «Maloja-Gegenwind» keine Chance.

Der Malojawind erreicht am Nachmittag jeweils Böen von etwa 30 bis 50 km/h. Eine westliche bis südwestliche Höhenströmung verstärkt den Malojawind nördliche bis nordöstliche Windrichtungen hemmen oder wirken abschwächend. Beim Malojawind handelt es sich somit um den verlängerten Talwind aus dem Bergell, der über den Malojapass teils bis nach Samedan oder Zuoz reicht.