Servicenavigation

Suche

Wie ist der niederschlagsreiche Sommer 2021 klimatologisch einzuordnen? Wie hoch lag die Jahrestemperatur im letzten Jahr? Diese und weitere Fragen beantwortet der neue Klimareport 2021 von MeteoSchweiz. Zahlreiche Grafiken für Messgrössen wie Temperatur, Niederschlag und Sonnenscheindauer, sowie für eine Reihe von daraus abgeleiteten Klimaindikatoren zeichnen ein klares Bild des Jahres 2021. Der Klimareport wird bereits seit 11 Jahren erstellt und ist als Printprodukt sowie online erhältlich. Wir haben die prägnantesten Erkenntnisse zusammengefasst.

Sommernässe und Hagel in der Schweiz

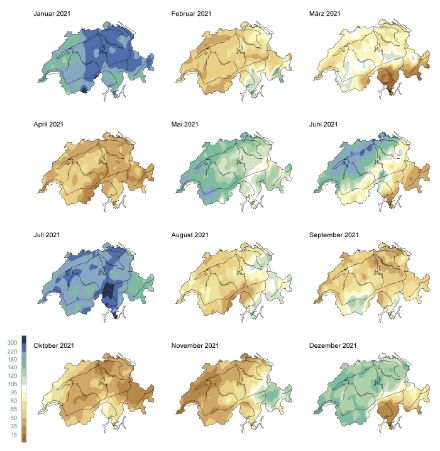

Das Jahr begann mit einem der niederschlagsreichsten Winter seit Messbeginn. Auf der Alpennordseite fiel oft Schnee bis in tiefe Lagen. In der Ostschweiz wurden stellenweise Neuschneerekorde aufgestellt. Der insgesamt kälteste Frühling seit über 30 Jahren begann hingegen mit zwei niederschlagsarmen Monaten März und April. Im Mai stiegen die Niederschlagssummen lokal auf 150–200 % der Norm 1991−2020. Damit startete eine aussergewöhnlich niederschlagsreiche Periode.

Der Sommer war, ganz im Gegensatz zum laufenden Sommer, nördlich der Alpen einer der nassesten seit Messbeginn 1864, mit stellenweise um 170 % der Norm 1991−2020. Durch die beachtlichen Regenmengen traten zur Julimitte mehrere Flüsse und Seen über die Ufer. Auf der Alpennordseite zogen vor allem im Juni mehrere verheerende Hagelzüge über die Schweiz. Die Korngrössen erreichten gebietsweise 6–7 cm oder mehr. Auf der Alpensüdseite erreichten die Niederschlagssummen im Sommer vor allem im Nordwest-Tessin hohe Werte. Auch im Süden richtete der Hagel grosse Schäden an.

Der Herbst war landesweit niederschlagsarm. Nördlich der Alpen war er regional einer der niederschlagsärmsten seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen.

Temperatur im Bereich der aktuellen Norm

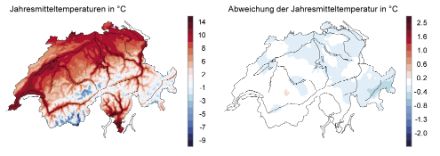

Die Jahrestemperatur 2021 lag im landesweiten Durchschnitt 0,2 °C unter der Norm 1991−2020 (+1,1 °C gegenüber der Referenzperiode 1961–1990). Damit belegt das Jahr den 21. Rang seit Messbeginn 1864. Vor 1989 erreichten nur zwei Jahre (1961, 1947) ein ähnlich hohes Temperaturniveau.

Weltweit siebtwärmstes Jahr

Weltweit wies das Jahr 2021 eine Abweichung von +0,8 °C zur Norm 1961–1990 auf. Die Jahre 2015–2021 sind die sieben wärmsten Jahre seit Messbeginn 1850, wobei das Jahr 2021 den siebten Rang belegt. Vor allem auf der Nordhemisphäre war 2021 sehr warm (Rang 6, +1,1 °C zur Norm 1961–1990). Auf der südlichen Hälfte des Globus erreichte die Jahresdurchschnittstemperatur von 2021 Rang 9 bei +0,5 °C zur Norm 1961–1990. In Europa gab es während der Sommermonate intensive Hitzewellen mit Temperaturen deutlich über 40 °C im Mittelmeerraum.

Langjährige Klimaentwicklung

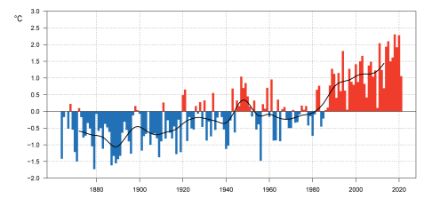

Der Klimareport von MeteoSchweiz vergleicht das vergangene Jahr nicht nur mit der aktuellen Normperiode 1991-2020, sondern ordnet es auch in die langjährige Entwicklung des Klimas in der Schweiz ein. Die langjährige Schweizer Temperaturentwicklung 1864–2021 zeigt einen klaren Trend zu immer wärmeren Temperaturen in allen Jahreszeiten. Im Jahresmittel beträgt der lineare Trend 1,4 °C pro Jahrhundert, was einer Gesamtänderung von 2,2 °C über den gesamten Messzeitraum entspricht. Die letzte abgeschlossene Dekade 2011-2020 liegt gar 2,5 °C über der vorindustriellen Zeit. In Übereinstimmung mit der allgemeinen Temperaturzunahme in der Schweiz ist die Anzahl der Sommertage in der Periode seit 1959 markant angestiegen, die Anzahl der Frosttage hingegen deutlich zurückgegangen. Ebenso ist in derselben Periode ein Anstieg der Nullgradgrenze zu beobachten. Die Erwärmung drückt sich auch in einer früheren Vegetationsentwicklung aus. Eine drastische Senkung der menschgemachten Treibhausgasemissionen ist nötig, um die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Die langjährige Entwicklung des Niederschlags 1864–2021 zeigt nur für den Winter und im Mittellandeinen signifikanten Trend, hin zu höheren Niederschlagssummen. Die übrigen Jahreszeiten oder Regionen verzeichnen keine langfristige Änderung der mittleren Niederschläge. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass die Häufigkeit und die Intensität der täglichen Starkniederschläge seit 1901 an der überwiegenden Mehrheit von 185 Messstationen zugenommen haben. Der nasse Sommer 2021 zeigte eindrücklich, mit welchen Gefahren solche Starkniederschläge verbunden sind. Beim Neuschnee und bei der Schneehöhe ist in den letzten 50-60 Jahren ein deutlicher Rückgang im Alpenraum festzustellen. Es ist zu erwarten, dass Starkniederschläge in Zukunft an Intensität und Häufigkeit zunehmen und die Schneedecke weiter zurückgeht.