Servicenavigation

Suche

Vom Weltraum in unsere Westentasche

Wetter-Apps wie die von MeteoSchweiz sind beliebt. Unter den verschiedenen Informationen und Daten, die uns so auf dem Handy angezeigt werden, darf auch die Wolkenanimation nicht fehlen. Ein komplexes und technisch ausgefeiltes System ermöglicht es uns, immer die aktuellsten Satellitenbilder zur Hand zu haben. Sehen wir uns das gemeinsam an:

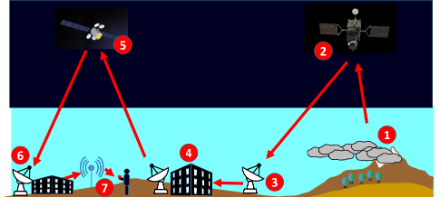

Das Schema in Abbildung 1 zeigt die Hauptelemente, aus denen ein Satellitensystem besteht. Wolken (1) reflektieren die Lichtwellen der Sonne und senden Infrarotwellen aus. Diese Wellen werden im Orbit vom Wettersatelliten (2) erfasst, der Instrumente mit sich führt, die in der Lage sind, die Wolken zu «fotografieren». Vereinfacht gesagt, kann man sich diese Instrumente wie hoch entwickelte Kameras vorstellen, die empfindlich auf die verschiedenen Arten von Licht- oder Infrarotwellen reagieren, die von den Wolken reflektiert oder ausgestrahlt werden.

Am 13. Dezember 2022 ist der erste Satellit einer neuen Generation europäischer Wettersatelliten ins All gestartet. Der erste Satellit der «Meteosat Third Generation», kurz MTG, der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten, EUMETSAT, wird einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung von Unwetterwarnungen, Wetterprognosen und der Erforschung des Klimawandels leisten. MeteoSchweiz nimmt dies zum Anlass, sich in einer Blogserie der Satellitenmeteorologie zu widmen. Lesen Sie hier das Wichtigste rund um die neuen Wettersatelliten.

Diese Sensoren wandeln die aufgezeichneten Wellen in ein Digitalsignal um, das wiederum zur Erde übertragen wird. Hier erhalten zwei Empfangsstationen (3), darunter eine in Leuk in der Schweiz, das Digitalsignal, das dann an die EUMETSAT-Zentrale in Darmstadt (4) zur weiteren Verarbeitung und Erzeugung der Daten und Rohbilder weitergeleitet wird. Letztere werden schlussendlich sowohl über ein Satellitentelekommunikationssystem (5) als auch über das Internet an alle Nutzerinnen und Nutzer verteilt.

Auch MeteoSchweiz (6) empfängt auf diesem Weg die Daten der Wettersatelliten. In einem nächsten Schritt bereitet MeteoSchweiz die Daten auf und nutzt sie beispielswiese für die Erstellung von Wetterprognosen und Klimamodellen, bevor sie über die Website oder die App an die Endnutzerinnen und –nutzer (7) gegeben werden.

Das alles geschieht in kürzester Zeit: Tatsächlich vergehen weniger als 15 bis 20 Minuten vom Messbeginn des Satelliten bis zum Erscheinen der Bilder in der MeteoSwiss-App.

Eine Fliege aus 100 Metern Entfernung sehen

Die Beobachtung der Wolken aus grosser Entfernung ist keine einfache Aufgabe. Es wird erwartet, dass die Satelliten der neuen Generation in der Lage sein werden, Wolken mit einer Breite oder Länge von etwa 1 km zu identifizieren. Bildlich gesprochen ist es so, als ob der Torhüter einer Fussballmannschaft eine Fliege auf der Querlatte des gegnerischen Tores sehen könnte.

Zusätzlich werden hoch entwickelte Instrumente benötigt, die so gebaut sind, dass sie den Stössen und Vibrationen standhalten, die beim Start und beim Einbringen in die Umlaufbahn entstehen. Die Bestandteile der Satelliten sollten auch in der Lage sein, bei Temperaturen von etwa -100 °C bis +100 °C zu funktionieren und nicht kaputtgehen. Denn einmal im Orbit, können sie nicht mehr repariert werden. Sie müssen 20 Jahre lang, Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr einwandfrei funktionieren.

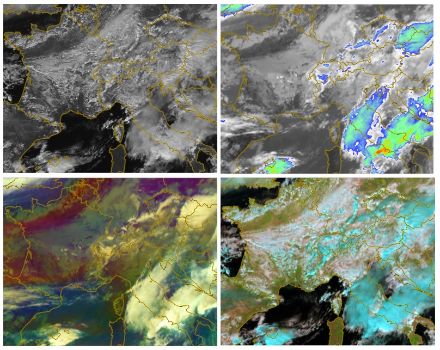

Wolken in allen Farben

Stellen wir uns vor, wir wären Astronauten in der internationalen Raumstation. Wenn wir zur Erde blicken, sehen wir die Ozeane, die Wälder, die Berge mit Gletschern, die grössten Städte und natürlich auch die Wolken in vielen verschiedenen Formen und Grössen. Sie würden uns alle weisslich erscheinen. Manche heller, manche dunkler, aber im Wesentlichen immer weiss. Nur anhand ihrer Farbe wäre es schwierig, Gewitterwolken von dünnen Cirruswolken oder ausgedehntem Hochnebel zu unterscheiden. Und in der Nacht würden wir sie gar nicht sehen.

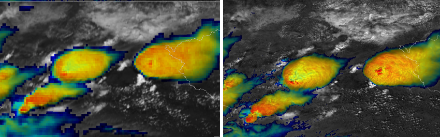

Glücklicherweise ermöglichen uns Wettersatelliten die verschiedenen Wolkentypen zu unterscheiden und sie sogar nachts zu sehen. Die auf einem Wettersatelliten installierten Instrumente transformieren die von den Wolken reflektierte Strahlung oder die von den Wolken ausgestrahlte Infrarotstrahlung in ein Digitalsignal.

Ein Beispiel veranschaulicht dieses Prinzip: Die Art der von einer Wolke ausgestrahlten Infrarotwelle hängt von der Temperatur im oberen Teil der Wolke ab. Sehr hohe Wolken sind eher kalt und strahlen Infrarotwellen aus, die sich von denen unterscheiden, die von niedrigeren Wolken ausgehen, die wärmer sind. Die Meteorologinnen und Meteorologen haben gelernt, diese Unterschiede zu nutzen, indem sie den verschiedenen Arten von Infrarotwellen verschiedene Färbungen zuweisen. In der Praxis werden die Wolken sozusagen «gephotoshoppt», um Aspekte hervorzuheben, die sonst dem menschlichen Auge entgehen würden.