Servicenavigation

Suche

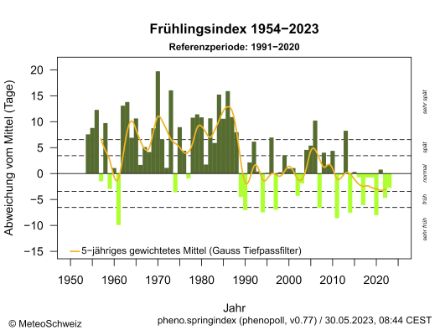

Der Frühlingsindex zeigt die langjährige Entwicklung der Blüte und/oder der Blattentfaltung von neun verschiedenen Pflanzenarten, die von Januar bis Mai auftreten. Die Entwicklung der Frühlingsvegetation 2023 hatte im Vergleich zum Mittel der 30-jährigen Periode 1991-2020 einen Vorsprung von 3 Tagen und lässt sich in die Klasse «normal» einordnen (Abbildung 1). Im Vergleich mit dem Mittel der Periode 1961-1990 traf der Frühling jedoch um fast 10 Tage früher ein.

Frühlingsindex und Temperatur

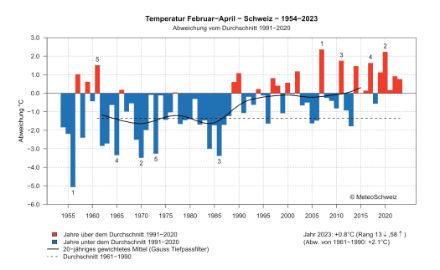

Der entscheidende Faktor für die Entwicklung der Frühlingsvegetation ist die Temperatur der Monate Januar bis April oder Februar bis April (Abbildung 2). Der Frühlingsindex ist stark negativ korreliert mit der Temperatur dieser Monate: hohe Temperaturen bewirken eine frühe Vegetationsentwicklung, tiefe Temperaturen verzögern die Entfaltung der Vegetation. Im aktuellen Jahr lag die Temperatur von Februar bis April 0.8 °C über der Norm 1991-2020. Damit konnte sich die Frühlingsvegetation leicht früher als im Mittel entwickeln.

Früheste Blüte der Haselsträucher seit Beobachtungsbeginn

Die Haselsträucher blühten in diesem Jahr so früh wie noch nie seit dem Beginn ihrer Beobachtung im Jahr 1953. Der Grund für diese sehr frühe Blüte lag an der langen Periode mit ausgesprochen milden Temperaturen vom 20. Dezember bis zum 15. Januar. Das führte dazu, dass Anfang Januar in allen Regionen der Schweiz deutlich mehr Haselsträucher blühten, als in anderen Jahren mit einem ähnlich frühen Blühbeginn aber kürzeren Wärmeperioden. Da der Wärmeüberschuss im Tessin Ende Dezember nicht ganz so gross war wie auf der Alpennordseite, begann für einmal die Haselblüte im Tessin leicht später als auf der Alpennordseite. Nach dem 15. Januar wurde es kühl und erst ab Mitte Februar blühte die Hasel auch in höheren Lagen. Über alle Beobachtungsstationen gesehen, hatte die Haselblüte einen Vorsprung von 23 Tagen auf das Mittel der Normperiode 1991-2020.

Der Huflattich blühte ab Mitte Februar und das Buschwindröschen verbreitet ab Mitte März mit einem Vorsprung von 6 – 9 Tagen. Beide Pflanzen profitierten in ihrer Entwicklungszeit vom Sonnenschein und frühlingshaften Wetter im Februar und den überdurchschnittlichen Temperaturen im März. Besonders früh blühte der Huflattich in den Bergen, zum Beispiel im Engadin. Schneearmut und eine frühe Ausaperung waren die Ursache dafür.

Der kühle April bremste die Frühlingsvegetation

Die Blüte der Kirschbäume begann Ende März gleichzeitig im Tessin und in der Nordwestschweiz. Verbreitet blühten die Kirschbäume ab der ersten Aprilwoche, wobei die anhaltend kühlen Temperaturen ihr Aufblühen verlangsamten. Ihre Blüte fand deshalb zu einem normalen Zeitpunkt statt mit 2 Tagen Vorsprung auf das Mittel. Die etwa zwei Wochen später blühenden Apfelbäume blühten genau im langjährigen Mittel. Spätfrostschäden an Obstbäumen waren in diesem Frühling kaum ein Problem.

Auf den Wiesen blühten Löwenzahn und Wiesenschaumkraut häufiger schon Ende März und Anfang April. Ihre Blüte wies deshalb noch einem Vorsprung von 4 – 7 Tagen auf das Mittel auf.

Blattentfaltung der Laubbäume im normalen Fahrplan

Die Blattentfaltung und das Grünwerden der Wälder begann in diesem Jahr ab Ende März mit dem Nadelaustrieb der Lärchen. Über alle Höhenstufen berechnet, trieben die Lärchen mit einem Vorsprung von 2 Tagen auf das Mittel aus. Ab Anfang April konnten austreibende Rosskastanien und Haselsträucher beobachtet werden. Die Buchen wurden ab etwa Mitte April grün, wobei ihre Blattentfaltung ab dem 20. April häufiger beobachtet wurde. Bis Mitte Mai waren die Buchenwälder auch an ihren hoch gelegenen Standorten um 1400 m grün. Der Zeitpunkt der Blattentfaltung aller Bäume ist gut vergleichbar mit dem langjährigen Mittel von 1991-2020 und weist je nach Baumart eine leichte Verspätung von 0 – 4 Tagen auf.

Das Phänologische Beobachtungsnetz

Die Daten für diese Auswertungen werden von unseren phänologischen Beobachterinnen und Beobachtern an rund 160 Stationen in der Schweiz erfasst. Sie beobachten die Entwicklung der Natur im Laufe der Jahreszeiten anhand von 26 definierten Pflanzenarten und übermitteln uns diese Daten.

Links

- Frühlingsindex

- Eine detaillierte Zusammenstellung der Vegetationsentwicklung der einzelnen Monate findet sich in den Monatsrückblicken des Witterungs- und Klimaverlaufs