Servicenavigation

Suche

Ein sehr warmer, in mittleren Lagen sogar rekordverdächtig warmer Septembertag geht zu Ende. An mehreren Stationen zwischen 1350 und 2700 Metern über Meer wurden neue Septemberrekorde der Höchsttemperatur registriert. Ulrichen auf 1346 m registrierte mit 29.9 Grad sogar beinahe einen Hitzetag!

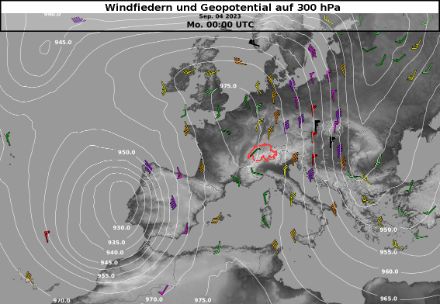

Mit 5253 m wurde zudem erneut eine aussergewöhnlich hohe Nullgradgrenze gemessen. Dies ist der zweithöchste Wert seit Messbeginn. Vor zwei Wochen lag sie mit 5298 Metern noch leicht höher. Da die Nullgradgrenze damit bei weitem die Topografie der höchsten Alpengipfel übersteigt, kann diese nur mit Messdaten der Wetterballone oder Flugzeuge festgestellt werden.

Weitere Messdaten für die höheren Schichten der Atmosphäre liefern Flugzeuge im Steig- oder Sinkflug. Diese Messdaten sind sowohl zeitlich als auch räumlich nicht immer bzw. nur unregelmässig verfügbar. Zudem ist deren Qualität ist im Allgemeinen tiefer als die der Wetterballone.

Das Skew-T Diagramm

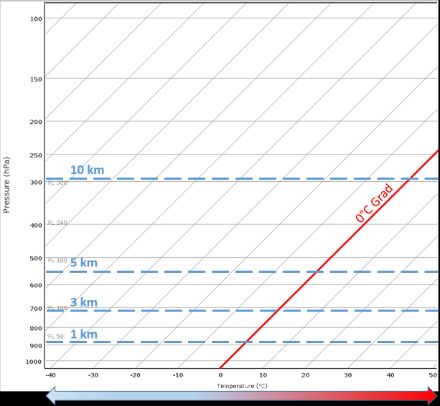

Die Messwerte der Radiosonden werden je nach Anwendung mit unterschiedlichen Vertikalprofilen dargestellt. Bei MeteoSchweiz nutzen wir meist das «Skew-T» Diagramm, welches auch regelmässig in unseren Meteoblogs zu finden ist. Die Erklärung dieser Darstellung nimmt an den Hochschulen ganze Vorlesungsstunden in Anspruch. Trotzdem hoffen wir, Ihnen diese informationsreichen Vertikalprofile etwas näher bringen zu können. Wir beginnen mit einem leeren Diagramm ohne Messwerte:

Die y-Achse stellt den Luftdruck dar. Da dieser mit der Höhe abnimmt, kann dies 1:1 für die Höhe verwendet werden. Zur Hilfe sind einige Flugflächen (FL) in Fuss angegeben. So bedeutet FL100 beispielsweise 10'000 Fuss, was 3048 Metern entspricht. Die x-Achse wird hauptsächlich für die Temperatur verwendet. Die Achse ist aber um 45° geneigt, womit wir bereits eine Erklärung für den kuriosen, englischen Namen «Skew-T» gefunden haben.

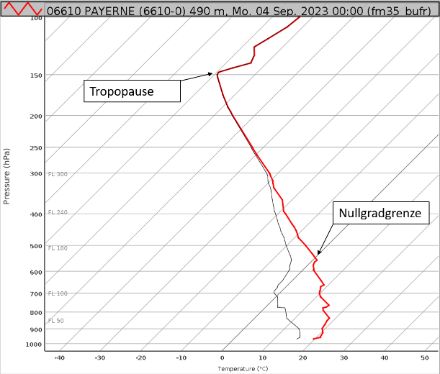

Jetzt schauen wir uns die ausserordentlichen Messwerte der Radiosondierung vom 04.09.2023 um 00 UTC an. Zuerst mal nur die Temperatur, dargestellt als rote Linie. Bei der schwarzen, dünnen Linie handelt es sich um die sogenannte Feuchtkugeltemperatur, auf welche wir hier nicht genauer eingehen. Sie gibt uns z. Bsp. Auskunft über die potentielle Schneefallgrenze.

Da die Temperatur in der Troposphäre mit der Höhe normalerweise abnimmt, ist die rote Linie fast immer steiler als 45° bzw. meist nach links geneigt. Wir erkennen die hohe Nullgradgrenze auf über 5000 m ü.M. sowie die Tropopause, welche durch eine Inversion (=Temperaturanstieg mit der Höhe) markiert ist.

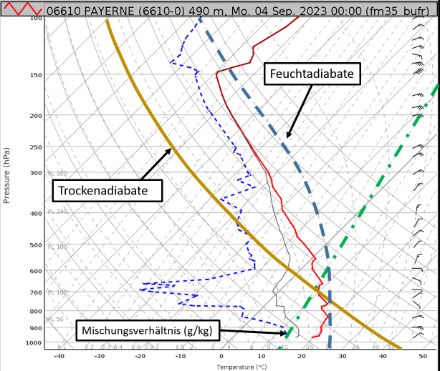

Nun fügen wir noch zwei weitere Parameter hinzu, welche mit Radiosonden gemessen werden:

- Der Wind:

Rechts im Diagramm und dargestellt mit Windfiedern. Wie bei einem Pfeil zeigt die Spitze der Windfieder stromabwärts. Die Striche deuten die Windstärke an. - Den Taupunkt:

Blaue, gestrichelte Linie. Entspricht der Taupunkt der Temperatur, so ist die Luft in dieser Höhe gesättigt (>=100%). Sind die rote und blauen Linien nahe beieinander, so ist mit Wolken zu rechnen.

Damit wären die wichtigsten Elemente eines «Skew-T» Diagrammes erklärt.

Es geht aber noch etwas komplizierter: Um die Daten besser analysieren und auswerten zu können, werden weitere Hilfslinien eingezeichnet: Trockenadiabaten, Feuchtadiabaten und Mischungsverhältnis (g/kg). Für was diese hilfreich sind, wird allenfalls in einem zukünftigen Blog behandelt:

Weiterführende Links:

- Mehr zu Radiosondierungen und Wetterballone.

- Die Nullgradgrenze, und wie sie sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

- Jahresverlauf der Nullgradgrenze