Servicenavigation

Suche

Ausgedörrte Wiesen, ausgetrocknete Gewässerabschnitte und Seeufer, versiegte Quellen: Die Folgen des Trockensommers 2022 waren schweizweit unübersehbar. Der Sommer 2022 geht als einer der trockensten Sommer seit Messbeginn in die Geschichte ein.

Künftig dürfte ein Sommer wie 2022 jedoch zur Normalität werden: Selbst bei optimistischen Klimaszenarien werden bisherige Trockensommer wie 2003, 2015, 2018 oder 2022 in Zukunft einem durchschnittlich zu erwartendem Sommer entsprechen. Wir werden uns also vermehrt mit dem Phänomen Trockenheit auseinandersetzen und es als ernstzunehmende Gefährdung anerkennen müssen, genau wie andere Naturgefahren wie zum Beispiel Hochwasser, Lawinen oder Hitze.

Trockenheit: Ein komplexes und vielschichtiges Phänomen

Trockenheit ist ein schleichendes Phänomen, das sich im Gegensatz zu anderen Naturgefahren langsam aufbaut. Trockenheit entsteht, wenn das Wasserdargebot in einer Region über einen längeren Zeitraum zu klein ist. Wann dies eintritt, ist je nach betroffenem Sektor unterschiedlich. So kann in einer Region die Landwirtschaft aufgrund stark ausgetrockneter Böden bereits beeinträchtigt sein (Abb. 2), während die Wasserstände in den Gewässern noch genügend hoch sind und entsprechend die Ökologie oder die Schifffahrt noch nicht betroffen sind.

Deshalb wird zwischen verschiedenen Arten von Trockenheit unterschieden: Die meteorologische (Niederschlagsdefizit), die landwirtschaftliche (Bodenfeuchtedefizit), die hydrologische (Abflussdefizit) und die sozio-ökonomische Trockenheit (Angebotsdefizit).

- Meteorologische Trockenheit: Meteorologische Trockenperioden kennzeichnen sich durch unterdurchschnittliche Niederschläge. Oft treten im Sommre gleichzeitig auch überdurchschnittlich hohe Temperaturen auf.

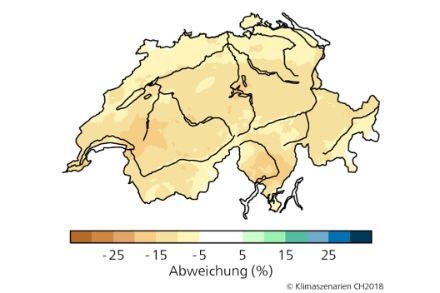

- Landwirtschaftliche Trockenheit: Bei länger andauernder meteorologischer Trockenheit nimmt auch die Feuchtigkeit im Boden stetig ab. Im Sommerhalbjahr entsteht dies häufig durch eine Kombination aus geringen Niederschlagsmengen und hoher Verdunstung. Dies tritt z.B. auf, wenn nach einem trockenen Winter ein niederschlagsarmes Frühjahr und eine Hitzeperiode in den Sommermonaten folgt.

- Hydrologische Trockenheit: Hydrologische Trockenheit tritt auf, wenn der Wasserstand in Flüssen, Seen und Grundwasser unter den langjährigen Durchschnitt sinkt (Abb. 3). Eine erhöhte Wasserentnahme während Trockenperioden (u.a. zur Bewässerung) verschärft diese Situation zusätzlich.

- Sozio-ökonomische Trockenheit: Bei einer sozio-ökonomischen Trockenheit kann der Wasserbedarf von Bevölkerung und Wirtschaft mit den verfügbaren Wasserressourcen nicht mehr ausreichend gedeckt werden.

Neue Informationsplattform für Trockenheit

Die in den vergangenen Jahren immer häufiger auftretenden Trockenheitsereignisse haben den Bundesrat im Mai 2022 dazu veranlasst, den Aufbau eines nationalen Früherkennungs- und Warnsystems für Trockenheit in die Wege zu leiten. Dies wird von den drei zuständigen Bundesämtern gemeinsam umgesetzt: vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, vom Bundesamt für Umwelt BAFU sowie dem Bundesamt für Landestopografie swisstopo.

Die Plattform soll ab Anfang 2025 in einer ersten Version zur Verfügung stehen und für die gesamte Schweiz flächendeckende Informationen zum aktuellen Zustand sowie Vorhersagen zur Trockenheit liefern. Danach wird das System kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Die Informationen sollen schlussendlich dazu dienen, im Ereignisfall vorsorglich planen und angemessene Massnahmen treffen zu können.

Dies kann sowohl für betroffene Sektoren wie z.B. der Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung oder Forstwirtschaft, wie auch für die breite Bevölkerung von Nutzen sein, was helfen soll, die Akzeptanz für allfällige Massnahmen wie z.B. Wassersparaufrufe oder Wasserentnahmeverbote steigern zu können.

Weitere Informationen:

- Wetter und Klima von A bis Z: Alles zur Trockenheit.

- MeteoSchweiz-Projekt: Programm Trockenheit.

- Trockenheit: Monitoring, Vorhersage und Warnung

- Trockenheit: Bundesrat will nationales System zur Früherkennung und Warnung

- CH2028: Klimaszenarien für die Schweiz

- Hydrologische Szenarien Hydro-CH2018 (admin.ch)