Servicenavigation

Suche

Den Klimareport 2023 finden Sie ab sofort als PDF auf unserer Website. Als gedrucktes Exemplar kann er ab dem 20. September 2024 beim Bundesamt für Bauten und Logistik bestellt werden.

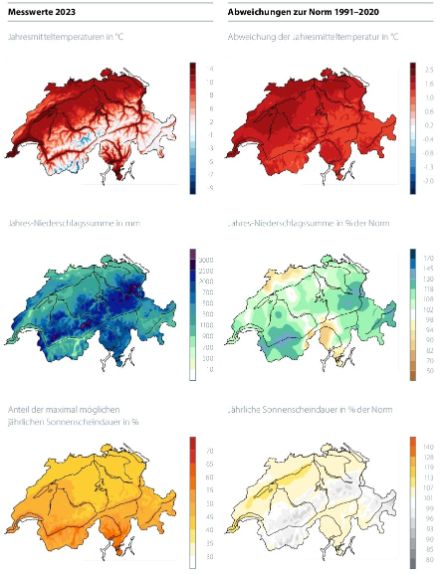

Zweitwärmstes Jahr seit Messbeginn

Mit einer landesweit gemittelten Jahrestemperatur von 7,2 °C lag das vergangene Jahr 1,4 °C über der Norm 1991–2020. Das Jahr 2023 setzte somit den starken Erwärmungstrend der letzten Jahrzehnte fort und war nur geringfügig kühler als das bisher wärmste Jahr 2022. An einigen Standorten, wie Basel-Binningen und Bern-Zollikofen, wurde das Jahr 2023 sogar als das wärmste seit Messbeginn registriert.

Verlauf der Jahreswitterung 2023 in der Schweiz

Das Jahr 2023 begann in der Schweiz mit ausserordentlich milden Temperaturen. Der Frühling brachte lokal Rekordniederschläge, während es im Juni weitgehend trocken blieb. Im Sommer wechselten sich Hitzewellen und heftige Niederschläge ab, insbesondere in der Süd- und Ostschweiz. Der Herbst zeigte sich mit extremer Wärme, insbesondere in der ersten Hälfte von September und Oktober, gefolgt von kräftigen Niederschlägen. Das Jahr endete mit einem sehr nassen November und Dezember, besonders nördlich der Alpen.

Milder Winter und wenig Schnee

Der Winter 2022/23 war mild und erreichte 1,3 °C über der Norm. Auf der Alpensüdseite und im Engadin war es einer der wärmsten Winter seit Messbeginn. Die Niederschläge blieben in diesen Regionen deutlich unter der Norm, was zu einer minimalen Schneedecke führte. Arosa verzeichnete eine durchschnittliche Schneehöhe von nur 30 cm.

Sonniges Winterende und ein gemischter Frühling

Die Wintersonne schien in der Südschweiz und im Wallis besonders intensiv, während der Frühling temperaturmässig im Bereich der Norm lag. Regional führte ein niederschlagsreicher Frühling zu extremen Regenmengen, insbesondere in Vaduz und am Säntis, während andere Gebiete unterdurchschnittliche Niederschläge verzeichneten.

Fünftwärmster Sommer und extreme Wetterereignisse

Der Sommer 2023 war der fünftwärmste seit 1864 mit einer durchschnittlichen Temperatur von 1,6 °C über der Norm. Mehrere Hitzeperioden prägten den Sommer, besonders intensiv im August, als die Nullgradgrenze einen Rekordwert von 5298 m erreichte. Der Sommer war zudem von extremen Wetterereignissen wie dem Gewittersturm in La Chaux-de-Fonds mit Böen über 200 km/h geprägt.

Rekordregen und warmer Herbst

Der Herbst 2023 war regional der wärmste seit Messbeginn, insbesondere nördlich der Alpen. Eine sehr milde und sonnige Periode in September und Oktober führte zu neuen Wärmerekorden. Der Herbst brachte aber auch verbreitet überdurchschnittliche Niederschläge, die zu lokalen Hochwasserereignissen führten.

Globales Klima

Im Jahr 2023 wurde mit einer Abweichung von +1,1 °C zur Normperiode 1961–1990 die höchste globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen 1850 gemessen. Diese Rekordtemperatur war fast 0,2 °C höher als im bisherigen Spitzenjahr 2016. Ein wesentlicher Faktor war der Übergang von La Niña- zu El Niño-Bedingungen im Pazifik, der die Ozean- und Lufttemperaturen stark beeinflusste.

Zwölf Monate in Folge wurden die globalen Temperaturrekorde gebrochen

Weltweit extreme Bedingungen

Das Jahr war zudem geprägt von extremen Wetterereignissen. Hitzewellen im Mittelmeerraum und Nordafrika führten zu Temperaturen von über 48 °C, während Waldbrände in Griechenland und Kanada verheerende Ausmasse annahmen. Anhaltende Dürren verschärften sich in Nordwestafrika, Südasien und Teilen Südamerikas. Gleichzeitig kam es in mehreren Regionen, wie dem Horn von Afrika, zu schweren Überschwemmungen aufgrund extremer Niederschläge.

Auch die Ozeantemperaturen erreichten Rekordwerte, insbesondere im Nordatlantik, was zu marinen Hitzewellen führte. Das antarktische Meereis erreichte im Februar 2023 ein neues Allzeit-Minimum.

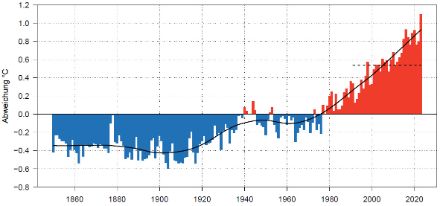

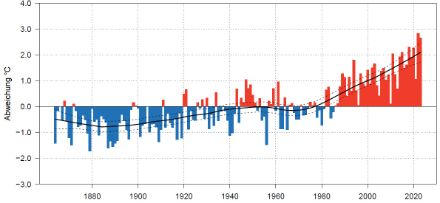

Langjährige Klimaentwicklung in der Schweiz

In der langjährigen Schweizer Temperaturentwicklung zeigt sich ein klares Signal des menschgemachten, globalen Klimawandels. Die langfristige Temperaturzunahme in der Schweiz von der vorindustriellen Referenzperiode 1871−1900 bis heute beträgt 2,8 °C. Die Temperatur nimmt in allen Jahreszeiten zu. Im Gleichschritt mit der Temperatur ist ein Anstieg der Nullgradgrenze zu beobachten. Die allgemeine Erwärmung drückt sich auch in einer früheren Vegetationsentwicklung aus.

Die Niederschlagsentwicklung im Zeitraum 1864−2023 ist sowohl im Mittelland als auch auf der Alpensüdseite von dekadischen und Jahr-zu-Jahr-Schwankungen dominiert. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass die Häufigkeit und die Intensität der täglichen Starkniederschläge zugenommen haben. Beim Neuschnee und bei der Schneehöhe ist in den letzten 50−60 Jahren ein deutlicher Rückgang im Alpenraum und festzustellen.

Die Ozonsituation in der höheren Atmosphäre über der Schweiz ist in den letzten Jahren stabil geblieben. Dies nachdem zwischen 1970 und 1995 eine Abnahme des Gesamtozons um rund 6% stattgefunden hat.