Servicenavigation

Suche

Anlässlich der derzeit laufenden UN-Klimakonferenz COP-29 in Baku in Aserbaidschan fassen MeteoSchweiz, GeoSphere Austria und der Deutsche Wetterdienst einige zentrale Themen zu Vergangenheit und Zukunft des Klimas in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland zusammen:

Die zehn wärmsten Jahre der Messgeschichte waren in der jüngsten Vergangenheit

Seit vorindustrieller Zeit (Vergleich mit Zeitraum 1881-1910) hat sich die Jahresmitteltemperatur in Österreich um 2,9 Grad erhöht, in der Schweiz um 2,8 Grad und auch in Deutschland waren die vergangenen zehn Jahre schon 2,3 Grad wärmer als im Zeitraum 1881-1990.

Seit dem Jahr 2000 gehören in Österreich, Deutschland und der Schweiz fast alle Jahre zu den wärmsten Jahren der Messgeschichte. Auch 2024 bestätigt den Trend zu einem immer wärmeren Klima und wird in allen drei Ländern wieder eines der wärmsten Jahre der Messgeschichte werden.

Erwärmung zeigt bereits deutliche Auswirkungen

Die in den vergangenen Jahrzehnten gemessene Erwärmung wirkt sich bereits auf viele Bereiche aus, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen betreffen. Einige Beispiele dafür:

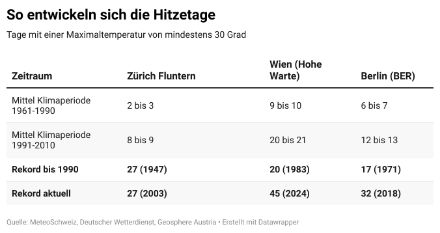

- Die Belastung durch Hitze nimmt massiv zu: In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich die Anzahl der Hitzetage (Tage mit einer Maximaltemperatur von mindestens 30 Grad) in den vergangenen Jahrzehnten verdoppelt bis vervierfacht.

- In tiefen Lagen gibt es immer weniger Schnee: Durch die Erwärmung fällt in tiefen Lagen öfter Niederschlag als Regen anstatt Schnee und gefallener Schnee schmilzt schneller wieder. In hohen Lagen (oberhalb ca. 2000 m ü. M.) hat die Niederschlagsmenge im Winter einen grösseren Einfluss auf die Schneelage als die Temperatur, da es hier trotz Klimaerwärmung meist kalt genug für Schneefall ist.

In Österreich hat die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke zum Beispiel in Wien, Innsbruck und Graz in den vergangenen 90 Jahren um rund 30 Prozent abgenommen.

Im Mittelland der Schweiz hat die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke in den vergangenen 90 Jahren zwischen 25 und 35 Prozent abgenommen, wobei der wesentliche Einbruch Ende der 1980er Jahre mit der kräftigen Wintererwärmung erfolgte. Kurz nach 2000 gab es vorübergehend schneereichere Winter im Schweizer Mittelland. In den vergangenen Jahren ist hingegen wieder eine ausgeprägte Schneearmut zu beobachten.

In Deutschland hat die mittlere Anzahl der Schneedeckentage ebenfalls abgenommen. In München finden sich heute zum Beispiel im Mittel rund 9 Tage weniger mit Schnee als zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in Berlin sind es 10 Tage weniger als im Mittel des Zeitraums 1951-1980. Dieser Trend ist allerdings von einer hohen natürlichen Variabilität überlagert. So gab es auch in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Winter mit flächendeckend vielen Tagen mit einer geschlossenen Schneedecke, wie zum Beispiel in den Wintern 2009/10 und 2012/13.

- Ereignisse mit Starkregen werden in vielen Regionen bereits häufiger und intensiver: Je wärmer Luft ist, desto mehr Feuchte kann sie aufnehmen, und desto mehr Regen kann fallen. Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für lokale Überschwemmungen und Muren.

In Österreich zeigt eine Analyse auf Basis von Beobachtungsdaten, dass im Sommer und Herbst die Anzahl der Tage mit viel Niederschlag zugenommen hat und die Tage mit wenig Niederschlag seltener werden. Konkret hat zum Beispiel die Anzahl der Tage mit extremem Regen seit den 1960er-Jahren im Sommer um 30 Prozent und im Herbst um 40 Prozent zugenommen.

In der Schweiz zeigt sich für die vergangenen gut 120 Jahre eine deutliche Zunahme der täglichen und mehrtägigen Starkniederschläge bis in die frühen 1980er Jahre und ein Rückgang danach. Langfristige Trends sind überwiegend positiv mit +11 Prozent bei der Intensität und +25 Prozent bei der Häufigkeit der täglichen Starkniederschläge. Für den Zeitraum 1981–2023 wurden auch kurzzeitige Ereignisse analysiert, wobei im Sommer eine Zunahme der Niederschlagsintensität festgestellt wurde, aber keine Änderung in der Häufigkeit. Diese Trends werden durch den Klimawandel und die atmosphärische Dynamik beeinflusst.

In Deutschland sind die Änderungen der Starkniederschläge komplex und stark regional geprägt, weshalb hier deutschlandweit kein klarer Trend zu erkennen ist. Allerdings waren sowohl die 12-Monatsepisoden vom Juli 2023 bis Juni 2024 als auch Oktober 2023 bis September 2024 die jeweils niederschlagsreichsten 12-Monatsperioden in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn. Eingebettete Dauerregenereignisse haben zu großräumigen Hochwasserlagen in verschiedenen Teilen Deutschlands geführt.

- Durch die Erwärmung steigt die Wahrscheinlichkeit für Dürreperioden: Bei der Entstehung von Dürreperioden spielt neben dem Niederschlag auch die Temperatur eine grosse Rolle. Je wärmer es ist, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet aus dem Boden. Ausserdem verlängern höhere Temperaturen die Vegetationszeit und somit die Zeit, in der Pflanzen dem Boden Wasser entnehmen.

Untersuchungen für Deutschland zeigen eine Abnahme der Bodenfeuchte insbesondere in der Vegetationsperiode im Frühling und im Sommer.

In Österreich hat sich die klimatische Wasserbilanz (berücksichtigt Niederschlag und Verdunstung) im Sommerhalbjahr besonders im Osten und Norden des Landes zu trockeneren Verhältnissen verschoben.

In der Schweiz zeigen zum Beispiel Messungen in Bern, dass die vergangenen zwölf Jahre während der Vegetationsperiode allesamt trockener waren als im langjährigen Durchschnitt. Das ist einzigartig in dieser Messreihe seit 1864. Die anhaltende und oft ausgeprägte Sommertrockenheit der vergangenen Jahre ist offenbar eine typische Folge der zunehmend heisseren und verdunstungsintensiveren Sommer in der Schweiz.

Nur konsequenter Klimaschutz kann negative Entwicklungen bremsen

Diese Trends setzen sich in den nächsten Jahrzehnten mit hoher Wahrscheinlichkeit fort. Offen ist, wie stark die Änderungen ausfallen. Im Falle von tiefgreifenden Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgaskonzentrationen, wie im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 vorgesehen, könnte die weitere Erwärmung deutlich abgeschwächt werden. Dann fallen auch die weiteren Auswirkungen deutlich geringer aus. Dabei zählt jedes Zehntelgrad vermiedener Erwärmung, um die negativen Folgen zu minimieren.

Derzeitige Entwicklung bereits vor einigen Jahrzehnten vorhergesagt

Die mittlerweile bereits gemessenen und beobachteten Auswirkungen der Klimaerwärmung wurden im Grundsatz bereits vor einigen Jahrzehnten von Klimamodellen vorhergesagt.

Die aktuell beobachtete Erwärmung liegt insbesondere in Österreich, aber auch in Deutschland und der Schweiz sogar am Oberrand der Berechnungen durch die Klimamodelle (siehe Abbildungen). Nach heutigem Kenntnisstand sind es die notwendigen Luftreinhaltemaßnahmen seit den 1980er Jahren (weniger menschgemachtes Aerosol) und eine Abnahme der Bewölkung seit den 2000er Jahren, welche die Erwärmung in Europa zusätzlich verstärkten. Diese Prozesse wurden in einigen Klimamodellen bisher nicht ausreichend berücksichtigt.

Davon unabhängig lassen sich aus den Modellsimulationen zwei mögliche Entwicklungen für die nächsten Jahrzehnte ableiten:

- Bei einem weltweit ungebremsten Ausstoß von Treibhausgasen (Szenario RCP 8.5) erwärmt sich das Klima in Österreich, Deutschland und der Schweiz bis zum Jahr 2100 um weitere 1,5 Grad bis 4,5 Grad und liegt damit dann um 4,0 bis 7,5 Grad über dem Wert vorindustrieller Zeit. Damit wären massive Auswirkungen verbunden, unter anderem eine weitere Zunahme der Hitzebelastung, noch weniger Schnee in tiefen Lagen sowie intensivere Ereignisse mit Starkregen.

- Bei konsequentem globalen Klimaschutz (Einhaltung der Pariser Klimaziele, Szenario RCP 2.6) könnte sich die Erwärmung und die damit verbundenen Auswirkungen knapp über dem aktuellen Niveau einpendeln.

Zum Beispiel wäre in Österreich der derzeit noch extreme Wert von pro Jahr 40 Hitzetagen in tiefen Lagen bis zum Jahr 2100 der Normalfall. Die Rekorde lägen dann in einem derzeit noch völlig unvorstellbaren Bereich von 60 bis 100 Hitzetagen pro Jahr.

In Deutschland werden aktuell im Mittel ca. 7 Hitzetage registriert, am Ende des 21. Jahrhunderts würde unter der Annahme eines weiter ungebremsten Ausstosses von Treibhausgasen die Anzahl der Hitzetage im Deutschlandmittel um bis zu 28 Tage ansteigen, in weiten Teilen Deutschlands sind dann auch über 40 Hitzetage pro Jahr zu erwarten.

Am Messstandort Zürich in der Schweiz ist zu erwarten, dass bis Ende des Jahrhunderts die durchschnittliche Anzahl Hitzetage ohne Klimaschutz von derzeit 8 bis 9 auf 27 bis 57 Hitzetage pro Jahr ansteigt.

Beim Klimaschutz zählt der Beitrag aller Länder

Um die negativen Auswirkungen der Erderwärmung zu begrenzen, müssen die menschgemachten Treibhausgasemissionen so stark reduziert werden, dass die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre nicht weiter ansteigt. Dazu müssen alle Länder beitragen, auch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Weiterführende Informationen

- MeteoSchweiz: Klimawandel

- GeoSphere Austria: Informationsportal Klimawandel

- Deutscher Wetterdienst: Klimawandel