Servicenavigation

Suche

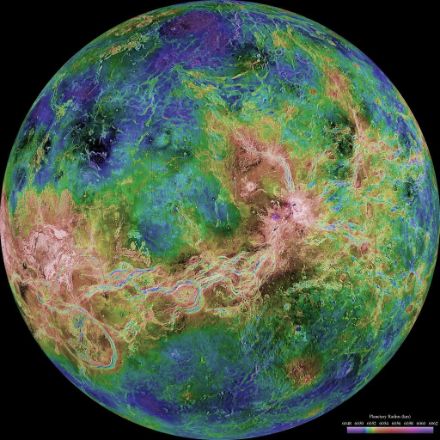

Nach einem Abstecher auf den Merkur, der extreme Temperaturunterschiede aufweist, wollen wir in diesem Blog einen genaueren Blick auf die Klimatologie der Venus werfen. Grundsätzlich ist die Venus der Erde sehr ähnlich: Ihr Radius beträgt 95% des Erdradius, ihre Masse weisst 82% der Erdmasse auf und ihre Oberflächenschwerkraft ist nur wenig geringer als die der Erde. Der Abstand Sonne-Venus beträgt etwa 75% des Abstands Sonne-Erde, und die Venus erhält etwa ein Drittel mehr Sonnenstrahlung als die Erde. Aufgrund dieser Ähnlichkeiten wird die Venus oft als «Zwillingsschwester» der Erde bezeichnet.

Die Venus hat seit jeher die Neugier der Menschen geweckt: Sie ist der hellste Planet am Himmel, und viele Zivilisationen haben sie bereits beschrieben. Bis heute wurden 28 Weltraummissionen zur Erforschung der Venus gestartet, von Venera 1 im Jahr 1961 bis zur aktuellen Mission Akatsuki. Vier Raumfahrzeuge sind bereits erfolgreich auf der Venusoberfläche gelandet, alle im Rahmen des Venera-Programms der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben uns die einzigen verfügbaren Bilder von der Oberfläche geliefert (siehe Abbildung 2). Diese Sonden lieferten uns auch die einzigen Analysen des Venusbodens. Darüber hinaus wurden bei anderen Missionen Ballons in die Venusatmosphäre geschickt.

Ein Planet, der sich rückwärts dreht

Auf der Venus dauert ein Jahr 225 Erdtage, und sie dreht sich in 243 Tagen um sich selbst. Allerdings dreht sie sich nicht in derselben Richtung um sich selbst wie die meisten anderen Planeten des Sonnensystems. Die Sonne geht auf der Venus im Westen auf und im Osten unter. Wegen der retrograden Rotation beträgt die Länge des Sonnentages, also die Zeit, die die Sonne braucht, um wieder die gleiche Position am Himmel einzunehmen, allerdings «nur» 117 Tage.

Eine dichte und undurchsichtige Atmosphäre

Einen Sonnenaufgang im Westen würde eine Venus-Touristin allerdings kaum erleben. Denn die Atmosphäre des Planeten ist nahezu undurchsichtig. Die Venusatmosphäre besteht zu 96% aus Kohlendioxid und ist viel dichter als die der Erde. Der Druck am Boden ist vergleichbar mit dem Druck in 900 Metern Tiefe in einem Ozean auf der Erde. Dies kann die Landung von Raumfahrzeugen auf der Oberfläche erschweren (die Venera-Lander überlebten nur wenige Stunden und wiesen alle erhebliche Fehlfunktionen auf).

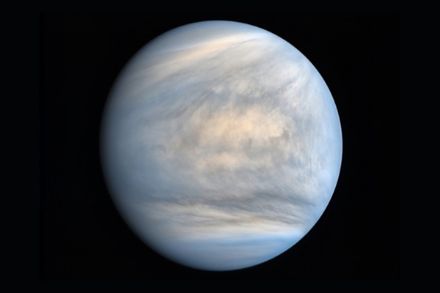

Die Atmosphäre der Venus besteht aus einer ersten, etwa 50 km hohen, relativ transparenten Schicht, die hauptsächlich CO2 enthält. Darüber liegt eine etwa 20 Kilometer dicke Wolkenschicht. Von Wasserdampfwolken kann allerdings keine Rede sein: Diese bestehen hauptsächlich aus Schwefelsäure (und immerhin zu einem Viertel aus Wasser). Diese Wolken verleihen der Venus ihr milchig-weisses Aussehen und reflektieren den Grossteil der Sonnenstrahlung. Tatsächlich werden 77% des Sonnenlichts direkt reflektiert (die Erde reflektiert nur 30%), und nur ein kleiner Teil der Strahlung erreicht den Boden, während der Rest auf dem Weg dorthin absorbiert wird. Die Helligkeit am Boden entspricht daher der eines stark bewölkten Tages auf der Erde. Ausserdem bewirkt die dichte Atmosphäre eine starke Lichtbrechung, die die horizontale Sicht auf wenige Kilometer beschränkt.

Extremer Treibhauseffekt in einer dynamischen Atmosphäre

Wie bereits erwähnt, besteht die Atmosphäre der Venus hauptsächlich aus CO2. Dies führt zu einem extremen Treibhauseffekt! Während der Treibhauseffekt auf der Erde einen Temperaturanstieg von etwa 33 Grad bewirkt (verglichen mit der Temperatur, die die Erde ohne Atmosphäre hätte), spricht man auf der Venus von mehreren hundert Grad. Entsprechend beträgt die durchschnittliche Oberflächentemperatur rund 460 Grad, was die Venus zum heissesten Planeten unseres Sonnensystems macht.

Der Treibhauseffekt der Venus hat noch einem weiteren wichtigen Effekt. Obwohl die Nacht auf der Venus zwei Erdmonate dauert, schwanken die Oberflächentemperaturen an allen Punkten nur zwischen 445 und 480 Grad, wobei der Unterschied hauptsächlich auf die Höhenunterschiede zurückzuführen ist.

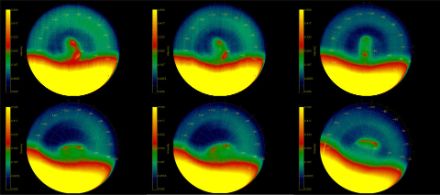

Die atmosphärische Zirkulation auf der Venus ist sehr dynamisch. Angetrieben durch starke Konvektion bilden sich in der oberen Atmosphäre vom Äquator bis zu den Polen Zirkulationszellen. Dieses System umkreist den Planeten in Ost-West-Richtung mit relativ hoher Geschwindigkeit. Die Höhenwinde erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h und erschweren den Anflug auf die Oberfläche. Diese Winde werden durch das Gleichgewicht zwischen Druckunterschieden und der Zentrifugalkraft verursacht (im Gegensatz zur Erde, wo die Corioliskraft diese Rolle spielt). Die Winde wehen nicht gleichmässig, sondern sind in den mittleren Breiten am stärksten. Diese aktive Zirkulation trägt zusammen mit dem Treibhauseffekt zu den sehr gleichmässigen Temperaturen auf der Venus bei. Um jeden Pol gibt es zwei Wirbel, wie zwei riesige Hurrikane, die sich umeinander drehen.

Näher an der Oberfläche sind die Winde eher schwach und bewegen sich im Bereich von einigen Kilometern pro Stunde. Bei der hohen Dichte der Atmosphäre (6% der Dichte von Wasser) wirken diese Winde wie eine langsame Meeresströmung, die leichte Objekte auf der Oberfläche bewegen kann. In den Wolken der Venus bildet sich «Schwefelsäureregen». Dieser Niederschlag erreicht jedoch nie die Oberfläche, sondern bildet sogenannte Virgae, d.h. der Niederschlag verdunstet, bevor er den Boden erreicht.

Eine bewegte vulkanische Geschichte

Obwohl die Vergangenheit der Venus nicht vollständig bekannt ist, gibt es eine Reihe von Hinweisen darauf, dass die Bedingungen auf der Venus früher weniger rau waren. Bis vor etwa 750 Millionen Jahren soll es sogar flüssiges Wasser auf der Oberfläche gegeben haben. In dieser Zeit hätte eine Phase sehr intensiven Vulkanismus die Oberfläche des Planeten völlig umgestaltet und grosse Mengen an CO2 und Schwefel in die Atmosphäre freigesetzt. Der CO2-Anstieg hätte den Treibhauseffekt stark verstärkt und aus einem potentiell bewohnbaren Planeten die «Hölle» gemacht, die wir heute beobachten. Auf der Venus gibt es zahlreiche Vulkane, und Studien deuten darauf hin, dass die vulkanische Aktivität bis heute anhält.

Diese Hypothese über die Geschichte der Venus ist nicht die einzige. Es gibt noch andere Hypothesen, wie z.B. eine erhöhte Sonneneinstrahlung, die zu einer Erwärmung geführt hat, die wiederum durch einen Rückkopplungseffekt zu einem Überschiessen des Treibhauseffektes geführt hat.

Gewitter auf der Venus?

Auch die Existenz von Gewittern auf der Venus ist ein Rätsel, das die Wissenschaft seit fast einem halben Jahrhundert beschäftigt. Im Jahr 1978 trat die NASA-Raumsonde Pioneer Venus in eine Umlaufbahn des Planeten ein. Bereits hunderte Kilometer über der Planetenoberfläche fing die Sonde an, Signale elektromagnetischer Wellen zu empfangen. Für viele Wissenschaftler erinnerten diese Signale an ein auf der Erde bekanntes Phänomen: Blitze. Die aufgezeichneten Signale deuteten sogar auf eine elektrische Aktivität hin, die sieben Mal höher war als auf der Erde, und es gab keine eindeutigen Beweise dafür, dass ein anderes Phänomen dafür verantwortlich war.

Im Jahr 2021 flog die Sonde Parker Solar Probe, die die Sonne erforschen soll, nahe an der Oberfläche der Venus vorbei. Die Sonde analysierte die Signale, und die Ergebnisse zeigten, dass sie sich nicht von der Oberfläche in den Weltraum ausbreiteten, wie man es von Blitzen erwarten würde, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Andere Hypothesen, wie der Zerfall von Meteoriten in der Atmosphäre, könnten dieses Signal erklären. Die Frage bleibt also bis heute offen, und der letzte Vorbeiflug von Parker Solar Probe an der Venus, der Ende 2024 stattfand, könnte helfen, das Geheimnis zu lüften.

Weiterführende Literatur

Hinweis: Dieser Blog wurde ursprünglich auf Französisch publiziert.