Servicenavigation

Suche

Es ist der Morgen des Gründonnerstags, das Oberwallis ist komplett eingeschneit. Auch im Zentralwallis schneit es seit der zweiten Nachthälfte intensiv, und sogar in Meiringen und Interlaken ist die Schneefallgrenze bis auf die Talsohle gesunken. Innert rund 6 Stunden hatte sich die Schneefallgrenze um über 1500 Meter abgesenkt.

Synoptische Entwicklung – Schirokko und Gegenstrom

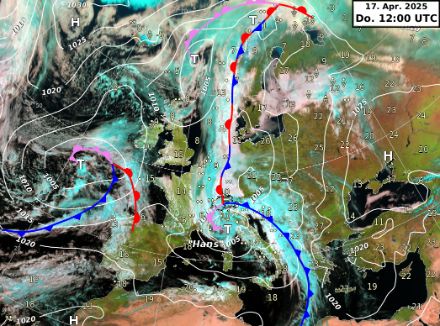

Blicken wir zuerst auf die Wetterlage in der Schweiz in den vergangenen Tagen zurück. Auf der Vorderseite einer ausgeprägten Tiefdruckzone befand sich der Alpenraum am 15. April in einer südlichen Höhenströmung. In den Alpen war es föhnig, auf der Alpensüdseite fielen bereits die ersten schwachen Niederschläge. In der Folge tropfte das Höhentief über Frankreich ab und es bildete sich das Tief «Hans». Am Mittwoch den 16. April kam «Hans» allmählich südlich der Alpen zu liegen. Einerseits bildete sich ein starker Jet in den unteren Luftschichten (Schirokko) und transportierte äusserst feuchte Luft vom Mittelmeerraum zur Alpensüdseite, andererseits erreichte von Westen her eine seichte Kaltfront die Alpennordseite, wodurch sich im Berner Oberland vorübergehend eine Gegenstromlage einstellte. Betroffen von den Niederschlägen waren nun durch die südöstliche Strömung auf italienischer Seite das Piemont und das Aostatal und auf Schweizer Seite vor allem das westliche Tessin, das südöstliche Wallis und die angrenzenden Regionen am Alpenhauptkamm, insbesondere das Berner Oberland. Bis am Abend des 17. April transportierte «Hans» feuchte Luft zur Alpensüdseite, durch die leicht südliche Verlagerung des Tiefs änderte sich die Strömung in einer zweiten Phase auf östliche Richtungen. Dadurch wurde in der Schweiz das südliche Wallis noch stärker von den Niederschlägen tangiert. Im Verlauf des Donnerstags verlagerte sich das Tief weiter Richtung Südosten und die starke südöstliche bis östliche Strömung liess nach. Die Niederschläge wurden schwächer und die Schneefallgrenze stieg wieder an.

Bis zum Mittwochabend fielen auf Schweizer Seite maximal über 200 mm an Niederschlag in 48 Stunden, im Oberwallis, im westlichen Tessin sowie in Teilen des Berner Oberlandes waren es über 100 mm. Hervorzuheben ist das Piemont und das Aostatal in Italien. Am Fusse der südlichen Alpen fielen die grössten Niederschlagsmengen, und zwar bis zu 500 mm in 48 Stunden.

Niederschlags- und Neuschneerekorde

Die aussergewöhnliche Wetterlage führte zu einigen neuen Niederschlags- und Neuschneerekorden. Dies wurde bereits im vorgestrigen Blog thematisiert. In Abbildung 6 und 7 ist eine Zusammenfassung der neuen Allzeitrekorde der 24-Stunden-Niederschlagssumme und der neuen Neuschneerekorde innert 24 Stunden für den Monat April zu sehen.

Das SLF meldete zusätzlich einen neuen Allzeitrekord bei der 24 Stunden Neuschneemenge in Bourg-St-Pierre (82 cm) und einen Egalisierten in Verbier (75 cm). Mehr dazu im SLF-Blog zu diesem besonderen Ereignis.

Niederschlagsabkühlung am Beispiel Visp

Neben der eingeflossenen Kaltluft auf der Alpennordseite half die Niederschlagsabkühlung beim drastischen Senken der Schneefallgrenze. Prominente Orte mit teils ergiebigem Schneefall waren am Mittwochmorgen Sion, Visp, Meiringen und weitere. Beim Effekt der Niederschlagsabkühlung wird bei anhaltendem Niederschlag an der Schneefallgrenze der Umgebungsluft Wärme entzogen, um die Schneeflocken zu schmelzen. Dadurch kommt es zu einem Kühlungseffekt. Dies kann zu einer Kettenreaktion führen, indem immer mehr Wärme der Umgebungsluft entzogen wird für die Schmelze der Schneeflocken. Dadurch kann die Schneefallgrenze in Extremfällen bis an den Talboden absinken. Damit dieser Effekt erfolgen kann, braucht es neben anhaltendem Niederschlag auch windschwache Verhältnisse, um die Durchmischung der Luftmasse zu minimieren. In einem Tal ist der Effekt viel effektiver als beispielsweise im Flachland, da dort weniger Umgebungsluft abgekühlt werden muss, um die Schneefallgrenze zu senken.

Dieser Effekt der Isothermie lässt sich am Beispiel von Visp am Mittwochabend auf eindrückliche Weise nachweisen. Bis um 15 Uhr UTC herrschte in Visp noch Föhn und die Temperatur lag bei knapp 10 Grad. Zu diesem Zeitpunkt regnete es bereits. In der Folge drehte der Wind auf West und die Geschwindigkeit nahm ab, die Niederschlagsabkühlung begann zu wirken (Abbildung 8). Ab etwa 20 Uhr UTC war die Schneefallgrenze von 2000 Meter bis auf den Talboden abgesunken (Psychrometertemperatur von 1.2 Grad wurde unterschritten, Abbildung 9), also etwa 1500 Meter Unterschied. In dieser Zeit fielen 30 mm an Niederschlag. Ein Vergleich mit der Theorie zeigt: Bei günstigen Bedingungen für die Niederschlagsabkühlung erwarten bei einer Niederschlagsmenge von 30 mm ein Absinken der Schneefallgrenze von fast genau 1500 Meter (Abbildung 10).

Dass die Niederschlagsabkühlung zu Schneefall in den Alpentälern führen kann, war in der Prognose als sehr wahrscheinlich erachtet worden. Die Unsicherheit lag darin, zu welchem Zeitpunkt die Schneefallgrenze abzusinken beginnen würde. Da dies relativ früh am Mittwochabend begann, kamen einige der Niederschläge in Form von Schnee in den Tälern an. Falls die Schneefallgrenze beispielsweise erst 12 Stunden später am Donnerstagmorgen abgesunken wäre, wäre ein noch beträchtlicherer Anteil von Regen in den Abflüssen des Wallis, des Tessins und des Berner Oberlands gelangt. Ein Effekt, der im Nachgang des Ereignisses nicht zu unterschätzen ist.