Servicenavigation

Suche

Bise erreichte Sturmstärke

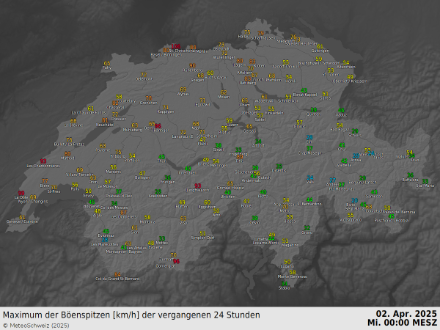

Gestern verlagerte sich ein umfangreiches Hoch über der Nordsee allmählich nach Südskandinavien und verstärkte sich gleichzeitig. Dies hatte im Alpenraum eine starke Bisenströmung zur Folge. Dabei wurden im Flachland Windspitzen von 60 bis 80 km/h, in exponierten Lagen bis 90 km/h erreicht.

Spektakuläre Landungen am Flughafen Zürich

Die starke Bise hatte auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Seitenwind (engl. Crosswind) mit Böenspitzen von bis zu 83 km/h verlangte von den Pilotinnen und Piloten volle Konzentration im Landeanflug auf die Piste 14.

Crosswind-Landung mit Bise am Flughafen Zürich: Dienstag, 1. April 2025, 16:20 Uhr. (Quelle: A. Hostettler / MeteoSchweiz)

Gebietsweise neue Bisenrekorde

Die gemessenen 83.2 km/h in Zürich-Kloten haben durchaus Seltenheitswert. Schaut man sich die jeweils höchste gemessene Windböe bei Bise seit 1981 (Oktober bis April) an, stellt man fest, dass dies in Zürich-Kloten seither der zweithöchste gemessen Wert ist. Einzig am 26. Dezember 2008 (89.6 km/h) tobte die Bise noch stärker über den Flughafen Zürich. In Basel (80.3 km/h, Daten seit 1981), Möhlin (84.2 km/h, Daten seit 1993) und Rünenberg (90.4 km/h, Daten seit 1983) war es sogar der stärkste Bisensturm seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen.

Historische Bisenstürme

Bisenstürme waren auch in früheren Zeiten nicht allzu häufig. Sie kamen aber immer wieder einmal vor.

Bisensturm vom 26. Februar 2023

Der letzte wirklich starke Bisensturm vom 26. Februar 2023 liegt bereits etwas mehr als zwei Jahre zurück. Er war, wie bei Bise – im Gegensatz zu gestern – typisch, in der Westschweiz am stärksten. Im Genferseegebiet wurden rund 100 km/h registriert, in Mathod bei Yverdon konnten sogar 103 km/h aufgezeichnet werden. Noch stärker war die Bise auf den Jurahöhen. In Les Charbonnières zeigte der Windmesser 109 km/h an und auf dem La Dôle konnten 149 km/h registriert werden. Die für Nordostwinde doch heftigen Böen entwurzelten sogar Bäume, in der Romandie fielen dem Sturm immerhin 20'000 Kubikmeter Wald zum Opfer. Es war dies der stärkste Bisensturm seit über 50 Jahren, nämlich seit dem 25. April 1972.

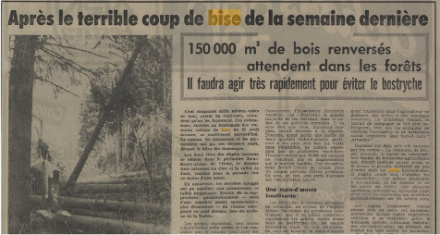

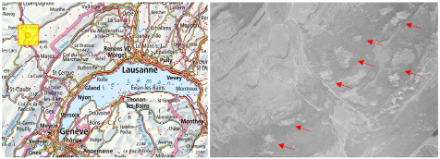

Bisensturm vom 25. April 1972

Dieses Ereignis verdient eine eingehende Beschreibung, handelt es sich dabei doch um eine ausserordentlich heftige Bise. Obwohl damals die Windmesser noch nicht so genau wie heute waren, kann gesagt werden, dass die Bise zumindest im Westschweizer Mittelland zuvor und auch nachher wohl nie so heftig war wie damals. In Lausanne wurden 105 km/h registriert, in Genf-Cointrin konnten 107 km/h gemessen werden. Einige Quellen sprechen sogar von 130 km/h in Genf und Neuchâtel. Böenspitzen von 130 km/h sind wahrscheinlich zu hoch, zudem handelt es sich um Aufstellungen auf Dächern, die nicht unbedingt mit heutigen Messbedingungen auf einem freien Feld in 10 Metern Höhe entsprechen. Hingegen sind Werte gegen 110 km/h realistisch. Dies kann durch die Tatsache untermauert werden, dass in Lausanne sich die Wolken auf etwa 1000 Meter über Grund mit ca. 120 km/h fortbewegten. Normalerweise entspricht die mittlere Windgeschwindigkeit auf 1000 Metern über Grund in etwa den Böenspitzen in Bodennähe oder liegt etwas darüber. Damit sind Böenspitzen von 110 km/h in den Niederungen plausibel. Die Bise verursachte grosse Waldschäden, so im Jorat nördlich von Lausanne. Insgesamt fällte die Bise rund 160'000 Kubikmeter Holz. Schlimmer war es diesbezüglich im französischen Jura, wo etwa 680'000 Kubikmeter Holz umgeworfen wurde. Speziell im Waadtland und in Genf wurden auch viele Gebäude beschädigt.

Bisensturm vom 15. und 16. Januar 1946

Im Januar 1946 tobte die Bise vor allem im Hochjura. Allein um den Chasseron warf die Bise damals etwa 40'000 Kubikmeter Holz, im Vallée de Joux sollen der Bise 30’000-40'000 Kubikmeter Holz zum Opfer gefallen sein. Geradezu katastrophal war die Situation unmittelbar neben der Landesgrenze im französischen Jura. Dort fällte die ausserordentlich heftige Bise insgesamt zwischen 700’000-800'000 Kubikmeter Wald. Lokal wurde der Wald auf mehreren Hektaren komplett vernichtet.

Bisen- bzw. Oststurm vom 31. Januar und 1. Februar 1902

Damals war der Wind im Jura und in der Westschweiz nicht allzu heftig. Demgegenüber war die Bise in der Nordschweiz derart stark, dass ca. 20'000 Kubikmeter Wald zerstört wurden. Weit schlimmer war dazumal die Situation in den Vogesen. In diesem Gebirgsmassiv warf der Oststurm 1,2 Mio. Kubikmeter Holz um, was dort in die Grössenordnung des berühmten Weststurmes Lothar kommt.