Servicenavigation

Suche

Die Sonnenstube liegt… im Puschlav

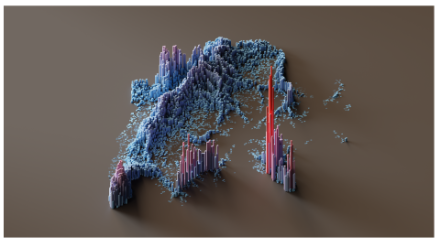

Ein Blick auf Abbildung 1 wird bei vielen das Gefühl bestätigen, dass das Schweizer Mittelland sicher nicht zu den sonnigsten Regionen der Schweiz gehört. Tatsächlich weisen weite Teile, insbesondere das zentrale bis östliche Mittelland, im Mittel deutlich weniger als 70 heitere Tage pro Jahr auf, an denen die Sonne den Boden während mehr als 80% der möglichen Zeit erwärmen kann. Im westlichen Mittelland sind es im Mittel etwa 90 bis 100 heitere Tage. Reist man in südlichere Gefilde nimmt die Wahrscheinlichkeit, einen heiteren Tag zu geniessen, rasch zu. Dies ist einerseits auf die Geländestruktur der Schweiz zurückzuführen: Bildet sich im Winterhalbjahr Hochnebel, kann er sich mehrere Tage bis Wochen hartnäckig halten. Darüber ist es meist sehr sonnig. Andererseits bildet der Alpenhauptkamm auch eine Wetterscheide: So bleiben das Wallis und die Alpensüdseite während der relativ häufigen Nord- oder Nordwestlagen vor Stauniederschlägen geschützt. Das Puschlav weist im langjährigen Mittel die meisten sonnigen Tage auf (im Bild hinten links als hohe Säulen gut erkennbar).

Wo sind denn die Alpen geblieben?

Die zweite Karte zeigt uns ein ganz anderes Bild der Schweiz - ohne Alpen. Dafür sind die Täler, das Mittelland und insbesondere das Locarnese im Tessin sehr gut zu erkennen. Der erste, etwas verwirrende Blick löst sich auf, wenn man die Säulenhöhe als mittlere Häufigkeit von Hitzetagen (mit einer Maximaltemperatur von mindestens 30°C) interpretiert. Es überrascht nicht, dass die am tiefsten gelegenen Orte der Schweiz (südliches Tessin, Genf und Basel) oder Orte mit starker Sonneneinstrahlung und Ost-West-Ausrichtung (Wallis) auch die Regionen mit den meisten Hitzetagen sind (Tessin zwischen 20 und 30, Wallis, Genf und Basel zwischen 15 und 20 Hitzetage pro Jahr). Das Mittelland zeichnet sich durch einen langen Rücken aus (10 bis 15 Hitzetage pro Jahr). Auffallend ist auch das Rheintal, wo der Wärmeeinfluss von Südföhnlagen gut erkennbar ist (10-15 Hitzetage pro Jahr zwischen Chur und Vaduz).

Eine Gezeitenkarte für die Temperatur

Wer schon einmal im tiefsten Winter bei schönem Wetter das Engadin besucht hat, wird eines sicher festgestellt haben: Am frühen Morgen liegen die Temperaturen oft im zweistelligen Minusbereich, während am Nachmittag durchaus Temperaturen über dem Gefrierpunkt möglich sind. Der Unterschied zwischen Tagesminimum und Tagesmaximum kann dabei gut und gerne 30 Grad betragen. Solche Temperaturamplituden sind im Mittelland selten. Üblich sind Temperaturunterschiede von 5 (Winter) bis 15 Grad (Sommer), ausser bei Frontendurchgängen.

Gut sichtbar wird dies in Abbildung 3, in der die mittlere Temperaturamplitude (1991-2020) im Jahresmittel (a) und im Monatsmittel (b: Januar, c: Juli) dargestellt ist. Die mittleren jährlichen Temperaturamplituden werden insbesondere durch die hohen Temperaturunterschiede während der kalten Jahreszeit in den typischen Inversionsbecken im Engadin, Goms und Neuenburger Jura übersteuert. Ganz anders ist die Situation im wärmsten Sommermonat Juli: Hier sind die Temperaturamplituden wesentlich ähnlicher und liegen sowohl im Mittelland als auch in den oben erwähnten Inversionsbecken um 12-15 Grad. Die Hochalpen bleiben das ganze Jahr über unauffällig, da in höheren Lagen der Einfluss der Bodentemperatur immer geringer wird und durch die relativ gleichmässige Temperatur der mittleren Troposphäre der Tagesgang nur wenige Grad beträgt.

Die Wassertürme der (Tessiner) Alpen

Zum Schluss wagen wir noch einen alternativen Blick auf die hydrologische Schweiz: In Abbildung 4a erkennen wir die Schweizer Topographie – trotz leichter Deformation – wieder deutlich besser als in den vorherigen Abbildungen. In der Tat ist die Übereinstimmung zwischen der Geländehöhe und der mittleren Anzahl Niederschlagstage pro Jahr recht deutlich. Am häufigsten muss der Regenschirm am zentralen und östlichen Alpenhauptkamm sowie im Alpstein aufgespannt werden – an bis zu 180 Tagen im Jahr! Etwas weniger häufig regnet es im Mittel über dem Jura, am westlichen Alpenhauptkamm und in den Voralpenregionen (140-160 Tage pro Jahr). Auffallend oft trocken bleibt es im westlichen Mittelland, im Tessin und im Engadin (90-110 Niederschlagstage pro Jahr). Die Region mit den wenigsten Regentagen ist im Wallis zu finden. Vor allem rund um Visp lohnt es sich nur selten, einen Regenschirm mitzunehmen (rund 80 Niederschlagstage pro Jahr).

Etwas anders sieht der Blick auf die Schweiz dann aus, wenn die langjährige (1991-2020) höchste Tagesniederschlagsmenge pro Jahr betrachtet wird (Abbildung 4b). War die Tessiner Region noch diejenige mit relativ wenigen Niederschlagstagen, so sticht in dieser Darstellung genau dieselbe Region ins Auge. Wie ein Wasserschloss ragen die Säulen insbesondere im westlichen Tessin rund um das Onsernonetal in die Höhe. Dort fallen im langjährigen Mittel an den niederschlagsreichten Tagen rund 180 mm Niederschlag. Doch auch ausserhalb dieses «wet-spots» betragen die Werte im Tessin sowie im angrenzenden Simplongebiet rund 110-130 mm pro niederschlagsreichstem Tag. Nirgendwo sonst in der Schweiz gibt es auch nur annähernd ähnliche Werte: Im Mittelland schwanken die Werte lediglich zwischen 40 und 50 mm Niederschlag pro Tag.

Weitere Informationen

- In diesem Blog beleuchteten wir die Schweiz ebenfalls unter einem anderen Aspekt: Klimareise durch die Schweiz

- Alle Grafiken wurden mit Hilfe von "Blender" dargestellt; Blender Online Community (2018). Blender - a 3D modelling and rendering package. Stichting Blender Foundation, Amsterdam. Retrieved from http://www.blender.org