Servicenavigation

Suche

Ergiebige Niederschläge in Teilen der Alpensüdseite

Schwache Hebungsprozesse in der höheren Troposphäre und beständige Feuchtezufuhr in den bodennahen Luftschichten von Südosten her brachten in den nördlichen Teilen des Piemonts sowie im westlichen Tessin ergiebige Niederschläge.

Die Schneefallgrenze sank im Gotthardgebiet zeitweise bis in Höhenlagen von rund 1200 Meter ab, wobei der Prozess der Niederschlagsabkühlung eine wesentliche Rolle spielte. Mehr dazu weiter unter in diesem Blog. Im Bedrettotal sowie im Urserental lag am frühen Morgen eine dünne Nassschneedecke. Auf der Grimsel Passhöhe (1970 m) wurden von den Wetterbeobachtern 17 cm, in Robiei (1890 m) 20 cm Neuschnee gemessen und gemeldet.

Niederschlagsabkühlung

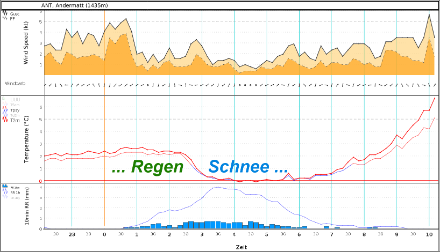

In der Luftmasse, welche grossräumig aus Sektor Südost zum Alpensüdhang strömte, lag die Schneefallgrenze während diesem Niederschlagsereignis auf 1500 bis 1800 Metern. Ursache für die lokal deutlich tiefere Schneefallgrenze in den Tälern des Gotthardgebiets ist die «Niederschlags-Abkühlung». Um dieses Phänomen besser zu verstehen, betrachten wir zunächst die Messwerte von Wind, Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschlag in Andermatt.

Die Messwerte an der Station Andermatt sind typisch für Niederschlagsabkühlung: Der Wind ist mit <5 kt bzw. <10 km/h insgesamt sehr schwach, was darauf hinweist, dass kein Luftmassenaustausch stattfindet. Die Psychrometertemperatur betrug in der ersten Nachthälfte noch knapp 2°C, was erfahrungsgemäss ein Indiz für Regen ist. Ab 00:30 UTC setzen schwache bis mässige Niederschläge ein, wobei wir annehmen, dass die Schneefallgrenze zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Ausgangsniveau von 1500 bis 1800 m lag, welches für die von Süden her zum Alpenraum strömende Luft repräsentativ war.

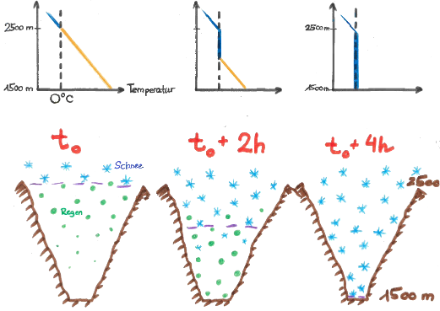

Das Schmelzen der Schneeflocken, welche von den höheren Luftschichten ins Urserental fallen, benötigt Energie. Diese Energie wird der Luft im Tal entzogen, sie kühlt sich ab. Dieser Abkühlungsprozess schreitet von oben nach unten fort und führt dazu, dass sich mit der Zeit ein isothermes vertikales Temperaturprofil mit einer Temperatur um den Gefrierpunkt einstellt. Dabei sinkt auch die Schneefallgrenze anfangs langsam, mit der Zeit immer rascher Richtung Talboden hinab. Irgendwann ist die gesamte Luftmasse im Tal auf den Gefrierpunkt abgekühlt. Die Schneeflocken erreichen dann den Talboden und beginnen in der Folge am Boden anzusetzen und eine Schneedecke zu bilden. Um 02:30 UTC wechselte die Psychrometer-Temperaturkurve bei 1.3°C von Rot auf Blau. Die Unterschreitung dieses empirischen Schwellenwertes ist ein zuverlässiger Hinweis darauf, dass zu diesem Zeitpunkt erstmals Schneeregen an der Station fiel. In der Folge ging der Regen rasch in Schnee über, wobei der Schmelzprozess zum Erliegen kam und daher auch keine weitere Abkühlung der Luft mehr erfolgte. Die Temperatur verharrte folglich in der zweiten Nachthälfte um den Gefrierpunkt.

Der Prozess der Niederschlagsabkühlung dauert so lange an, bis entweder der Niederschlag nachlässt, die Luft im Tal durch auffrischenden Wind oder intensivierende Turbulenz durchmischt wird, oder durch Strahlung eine Erwärmung einsetzt. Im Vergleich zum Flachland sinkt die Schneefallgrenze in einem Alpental schneller bis auf den Talboden ab, weil wegen der Talgeometrie dieselbe Schmelzenergie einer geringeren Masse an Luft entzogen wird (unter Annahme, dass dieselbe Menge an Niederschlag pro Fläche und Zeit fällt).

Beim markanten Niederschlagsereignis vom Donnerstag, 17. April dieses Jahres wirkte die Niederschlagsabkühlung ebenfalls sehr effizient. Informationen dazu im entsprechenden Blogbeitrag. Wissenswertes zum Thema Schneefallgrenze findet sich zum Nachlesen auch in unserem Wetterlexikon.