Servicenavigation

Suche

Der erste Weltgletschertag

Am 21. März 2025 fand der erste von den Vereinten Nationen ausgerufene «Weltgletschertag» statt. Er macht auf den aktuellen Gletscherschwund und die damit verbundenen Folgen, wie zum Beispiel Wasserknappheit oder Meeresspiegelanstieg, aufmerksam. Mit der beschleunigten Gletscherschmelze droht eine Lawine von kaskadenartigen Auswirkungen auf Wirtschaft, Ökosysteme und Bevölkerung, nicht nur im Gebirge, sondern auch im vorgelagerten Flachland und auf globaler Ebene.

Gletscher ermöglichen es, Rückschlüsse auf das Klima zu ziehen, und werden deshalb als «Fieberthermometer» der Erde bezeichnet. In der bergigen Schweiz sind Gletscher und deren Veränderungen natürlicherweise wichtig für die Beobachtung des Klimas und zählen zu den essentiellen Klimavariablen, die im Rahmen vom Schweizer Klimabeobachtungssystem (GCOS Schweiz) fortlaufend beobachtet, aufbereitet und der Öffentlichkeit verfügbar gemacht werden.

Das Global Climate Observing System (GCOS) ist ein Programm mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Klimabeobachtungen aus der ganzen Welt allen interessierten Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen. GCOS Schweiz setzt dieses globale Programm auf nationaler Ebene um. Es baut auf der Arbeit von 29 Partnerorganisationen auf und wird durch das Swiss GAW/GCOS Office bei MeteoSchweiz koordiniert.

Im Rahmen von GCOS Schweiz unterstützt MeteoSchweiz unter anderem das Schweizerische Gletschermessnetz GLAMOS, das die langfristigen Gletscherveränderungen in den Schweizer Alpen dokumentiert und systematisch beobachtet, sowie den internationalen Dienst für Gletscherdaten, den World Glacier Monitoring Service (WGMS), der Gletscherbeobachtungen aus Feldmessungen und basierend auf Fernerkundungsdaten zusammenstellt und zugänglich macht.

Weltweite Gletscherschmelze

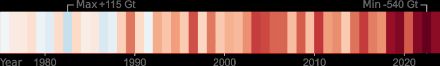

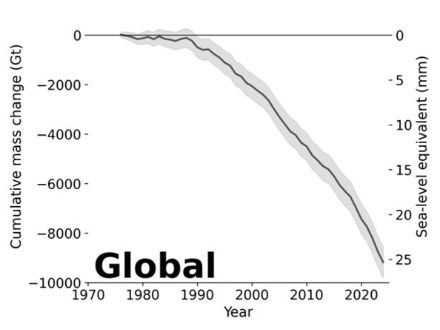

Der WGMS sammelt Daten von nationalen Gletscherbeobachtungsprogrammen rund um die Welt. Die neusten Resultate sprechen eine eindeutige Sprache: Fünf der letzten sechs Jahre zeigen den grössten je gemessenen Eisverlust weltweit. In den Jahren 2022–2024 wurde der grösste Dreijahresverlust an Gletschermasse verzeichnet. In vielen Regionen wird das sogenannte „ewige Eis“ der Gletscher das 21. Jahrhundert nicht überleben. Diese Aussagen sind nur dank langjähriger Messreihen möglich, deren Verfügbarkeit aber alles andere als selbstverständlich ist. Die Gletscher müssen regelmässig aufgesucht werden, um anhand von Messstangen die jährliche Schmelze zu bestimmen. In Kombination mit Satellitendaten können diese Informationen auf alle Gletscher der Welt skaliert werden.

Mehr als 275 000 Gletscher weltweit bedeckten im Jahr 2000 eine Fläche von etwa 700 000 km². Zusammen mit den kontinentalen Eisschilden in Grönland und in der Antarktis speichern die Gletscher etwa 70 % der globalen Süsswasserressourcen. Die Gebirgsregionen sind dabei die Wassertürme der Welt. Der Schwund der Gebirgsgletscher bedroht die Versorgung von Hunderten Millionen Menschen, die flussabwärts leben und auf die Verfügbarkeit von Wasser angewiesen sind. Gletscher haben den praktischen Vorteil, dass sie grosse Wassermengen, die im Winter in Form von Schnee auf die Gletscheroberfläche fallen, als Eis speichern und während der heissesten und trockensten Zeit des Jahres durch Schmelze wieder freigeben. Der Erhalt der Gletscher ist somit auch eine ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit.

Die Daten zeigen, dass die Gletscher (abgesehen von den Eisschilden) seit 1975 insgesamt mehr als 9000 Gigatonnen an Masse verloren haben. Diese verlorene Masse entspricht etwa hundert Mal dem Volumen des Genfersees.

Betrachten wir den Gletscherschwund auf regionaler Ebene, so stellen wir beträchtliche Unterschiede fest. Während in der russischen Arktis der Massenverlust von 2000 bis 2023 nur 3 % betrug, belief er sich für die gleiche Zeitperiode für die südlichen Anden auf rund 13 %. Das Abschmelzen der weltweiten Gletscher (ohne die Eisschilde Grönlands und der Antarktis) führte von 2000 bis 2023 zu einem kumulativen Meeresspiegelanstieg von 18 Millimetern. Nach der Erwärmung der Ozeane tragen die Gletscher damit am zweitstärksten zum globalen Meeresspiegelanstieg bei.

Gletscherschwund in der Schweiz

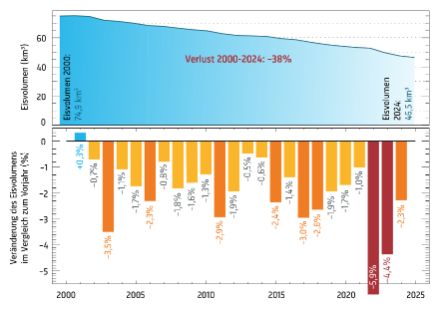

Die Veränderungen der Schweizer Gletscher werden durch GLAMOS systematisch erfasst: Auf rund 20 ausgewählten Gletschern in der ganzen Schweiz werden Massenbilanzen gemessen, das heisst, wie viel Schnee im Winter gefallen ist und wie viel Schnee und Eis im Sommer geschmolzen sind. Diese direkten Messungen erfolgen jeweils im Frühjahr und Herbst, teils seit über einem Jahrhundert. Zur Bestimmung der Längenänderung wird an etwa 100 Gletschern jährlich die Position der Gletscherzunge im Gelände vermessen, vielerorts seit dem späten 19. Jahrhundert. Ergänzt werden diese Beobachtungen durch Luftbilder und digitale Geländemodelle, mit denen im Abstand von etwa sechs Jahren Veränderungen in Fläche und Volumen aller rund 1400 Schweizer Gletscher erfasst werden.

Die aktuellen Messdaten aus der Schweiz folgen dem globalen Trend. Allein seit dem Jahr 2000 hat sich das Gletschervolumen in der Schweiz um fast 40 % verringert. Der Verlust entspricht im Mittel über 1 Meter Eisdicke pro Jahr. Zusätzlich häufen sich nun Jahre mit aussergewöhnlich hohen Abschmelzraten. So wurden im Jahr 2022 die bisherigen Rekorde des Eisverlusts deutlich übertroffen, gefolgt von 2023 als Jahr mit dem zweitstärksten Verlust seit Beginn der Messungen. Allein in diesen beiden Extremjahren verschwanden rund 10 % des gesamten Schweizer Gletschereises. 2025 könnte ein weiteres schwarzes Jahr für die Gletscher der Schweiz werden. Nach einem sehr schneearmen Winter, vor allem im Osten des Landes, führten die Hitzewellen im Juni und anfangs Juli zu starker Schmelze. Der Zustand der Gletscher ist daher aktuell sehr schlecht und hinkt dem Rekordjahr 2022 nur wenig nach. Ausschlaggebend für den Gesamtverlust werden aber die Witterungsverhältnisse im Juli und August sein.

Was bedeutet dieses Abschmelzen der Gletscher?

Neben den erwähnten Veränderungen des Wasserhaushalts oder dem Anstieg des Meeresspiegels führt der Gletscherwandel zu einer Veränderung des Landschaftsbildes mit geschrumpften oder verschwundenen Gletschern und weniger weissen Gipfeln, was wiederum Auswirkungen auf den Tourismus hat. Auch die Wasserkraft ist betroffen und muss sich an einen veränderten Wasserhaushalt anpassen. Dabei ist mit mehr Wasser durch direkten Niederschlag und Schneeschmelze zu rechnen als durch Gletscherschmelze. Letztlich wird sich auch die Naturgefahrensituation verändern: Felswände und Hänge, welche vorher durch Gletscher oder Permafrost gestützt wurden, werden destabilisiert, wodurch das Risiko für Steinschlag oder sogar Bergstürze steigt. Im Vorfeld der schwindenden Gletscher können neue Seen entstehen, welche bei plötzlicher Entleerung zu Überschwemmungen und Murgängen führen können.

Internationales Jahr zur Erhaltung der Gletscher

Um auf die Bedeutung des Gletscherschwundes hinzuweisen, haben die Vereinten Nationen das Jahr 2025 zum «Internationalen Jahr zur Erhaltung der Gletscher» ausgerufen. Jeweils am 21. März findet zudem der «Weltgletschertag» statt. Doch was heisst das konkret? Können wir die Gletscher noch retten?

Aufgrund der verzögerten Reaktion der Gletscher würde sich der Gletscherschwund auch bei einer schnellen Stabilisierung des Klimas weiter fortsetzen. Ehrgeizige Bemühungen in Sachen Klimaschutz sind daher absolut notwendig. Denn obwohl sich die meisten Länder darauf geeinigt haben, eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau anzustreben, sind ihre aktuellen und in naher Zukunft projektierten Treibhausgasemissionen nach wie vor viel zu hoch. Aktuelle Forschungsresultate deuten darauf hin, dass selbst bei Einhalten des 2-Grad-Zieles nur rund ein Viertel des heute vorhandenen Gletschereises in der Schweiz erhalten werden kann. Auch wenn es also zu spät ist um den Verlust vieler Gletscher zu verhindern, wird jede Anstrengung zur Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur einen direkten Einfluss darauf haben, wie viele Gletscher in Zukunft noch erhalten bleiben.

Dieser Text wurde von den WGMS- und GLAMOS-Teams verfasst (Samuel Nussbaumer, Andreas Linsbauer, Matthias Huss, Isabelle Gärtner-Roer, Kathrin Naegeli, Ethan Welty und Michael Zemp).

Der WGMS ist am Geographischen Institut der Universität Zürich angesiedelt und wird von MeteoSchweiz im Rahmen von GCOS Schweiz sowie von der Universität Zürich unterstützt.

GLAMOS wird gemeinsam von der ETH Zürich sowie den Universitäten Freiburg und Zürich betrieben und steht in engem Kontakt mit der Schweizerischen Kommission für Kryosphärenbeobachtung (SKK). Die Arbeiten sind durch die finanzielle Unterstützung vom Bundesamt für Umwelt BAFU, MeteoSchweiz im Rahmen von GCOS Schweiz und der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) gesichert und werden massgeblich durch das Bundesamt für Landestopografie swisstopo unterstützt.