Servicenavigation

Suche

Was sind Wasserhosen?

Als Wasserhose bezeichnet man einen kräftigen, säulen- oder schlauchartigen Wirbel mit nur geringer horizontaler Ausdehnung über Wasser. Grundsätzlich ist damit eine Wasserhose nichts anderes als ein Tornado über Wasser.

Trotzdem lassen sich Wasserhosen auf Schweizer Seen nicht mit den bekannten Tornados z.B. aus den USA oder der Po-Ebene vergleichen, da die Entstehung auf komplett unterschiedliche Bedingungen zurückzuführen sind. Die meisten schadensträchtigen Tornados sind auf sogenannte Superzellen beziehungsweise auf deren Mesozyklone zurückzuführen und werden als „Typ-l-Tornado“ oder „Superzellen-Tornado“ bezeichnet. Eine gute Übersicht und Erklärung dazu finden Sie im folgenden Blog:

Was braucht es für die Entstehung von Wasserhosen?

Damit Wasserhosen entstehen können, müssen gewisse Bedingungen zeitlich und örtlich zusammenpassen. Die Grundvoraussetzungen für Wasserhosen sind hierzulande folgende:

- Trogdurchgang/Rückseite Kaltfront mit kalter und labil geschichteter Luft

- See mit warmem Oberflächenwasser -> starker vertikaler Temperaturgradient

- Feuchte Luftmasse

Sind die drei Faktoren gegeben, braucht es für die Bildung der Wasserhose zudem:

- Lokale Bodenwindkonvergenzen -> horizontale Windscherung

- Aufwind unter und in einer wachsenden Cumuluswolke (idealerweise mit tiefer Wolkenbasis)

- Generell windschwache Lage mit nur schwacher vertikaler Windscherung

Wann sind Wasserhosen in der Schweiz zu beobachten?

Die oben genannten Zutaten und das tageszeitlich optimale Timing sind nur an ganz wenigen Tagen im Jahr passend vorhanden. Meist treten Wasserhosen in der Schweiz im Spätsommer oder Frühherbst auf, da sich dann die Grundvoraussetzungen am ehesten überlappen: Das Wasser der Seen hat sich gegen Ende des Sommers ausreichend aufgewärmt und Trogdurchgänge mit entsprechender Kaltluft werden zum Herbst hin wieder wahrscheinlicher.

Grundvoraussetzungen: Feuchte, labile Polarluft und hohe Wassertemperaturen

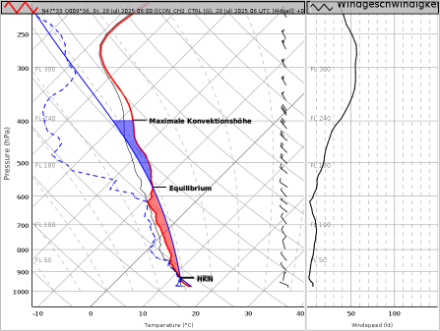

Wasserhosen Ende Juli sind also eher aussergewöhnlich. Dank des heissen Junis und der warmen ersten Julihälfte war die Bedingung von relativ hohen Wassertemperaturen schon seit anfangs Juli gegeben. Zusammen mit dem Einströmen der für die Jahreszeit ungewöhnlich kühlen und angefeuchteten Polarluft war somit auch die zweite und dritte Bedingung erfüllt.

Die weiteren Zutaten: Bodenwindkonvergenz in Kombination mit Konvektion (Bildung von Quellwolken)

Damit eine Wasserhose entstehen kann braucht es zudem horizontale Windscherung. Diese entsteht durch das Zusammenströmen bodennaher Luft aus unterschiedlicher Richtung, auch Bodenwindkonvergenz genannt.

In einer solchen Situation bilden sich auf der Wasseroberfläche beziehungsweise in den unteren Luftschichten säulenartige Luftwirbel (siehe Abbildung unten).

Im Fachjargon wird ein solcher Wirbel als Vortex bezeichnet und enthält vertikale Vorticity. Von blossem Auge sind solche Verwirbelungen noch nicht erkennbar. Wenn nun zur gleichen Zeit ein Aufwind einer wachsenden Cumuluswolke über einem solchen Wirbel zu liegen kommt, wird dieser in der Vertikalen gestreckt und analog dem Pirouetten-Effekt beschleunigt. Der Fachbegriff hierfür ist "vortex stretching". Die vertikale Vorticity („Wirbelhaftigkeit“) nimmt dadurch zu.

Der oben beschriebene Prozess funktioniert nur, wenn die Strömung relativ schwach und mit zunehmender Höhe relativ konstant ist. Ist der Höhenwind zu stark oder ändert sich mit der Höhe, so wird ein Vortex nach der Entstehung gleich wieder auseinandergerissen.

Anfänglich ist bei einer Wasserhose oft nur ein schwarzer Fleck auf der Wasseroberfläche sowie eine sogenannte Funnelcloud (Trichterwolke) unterhalb der Cumuluswolke ersichtlich. Zu diesem Zeitpunkt besteht der Wirbel allerdings bereits vollständig, ist jedoch noch nicht sichtbar.

Durch die spiralförmige Feuchtezufuhr über dem Wasser und die Druckabnahme im Innern der Wasserhose kondensiert die Trichterwolke von oben herab nach unten. Über dem Wasser zeigt sich zu diesem Zeitpunkt meist ein Sprühring. Schlussendlich entwickelt sich eine vollständig auskondensierte Wasserhose.

Vorhersage von Wasserhosen

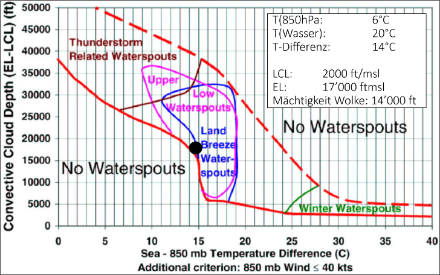

Um Situationen mit möglichen Wasserhosen vorherzusagen, müssen diverse Parameter beachtet werden. Ein bewährtes, relativ altes Hilfsmittel ist das sogenannte «Wasserhosen-Nomogramm», entwickelt von W. Szilagyi vor über 20 Jahren. Das Szilagyi-Wasserhosen-Nomogramm basiert auf umfangreichen Beobachtungen von Windhosen über den Großen Seen in der USA. Es veranschaulicht, bei welcher Wolkenmächtigkeit in Kombination mit welchen Temperaturdifferenzen zwischen der Wasseroberfläche und etwa 1500 Metern Höhe potenziell Wasserhosen entstehen können.

Die Analyse des gestrigen Falls zeigt, dass die Bedingungen für Wasserhosen nur knapp erfüllt waren. Aufgrund der nur moderaten Temperaturunterschiede zwischen Wasseroberfläche und 1500 m konnten sich nur unter den hochreichenden Quellwolken Wasserhosen bilden.

Weiterführende Links:

- Beschreibung der gestrigen Wetterlage und Starkniederschläge: Kräftige Schauer und Gewitter, ergiebige Niederschläge und kühle Julitage

- Unterschied zwischen den verschiedenen Tornado-Typen: Was ist ein Tornado?

- Über die Vorhersage von Wasserhosen: A waterspout forecasting technique von W. Szilagyi. (Englisch)