Servicenavigation

Suche

Rekordverdächtige Messreihe

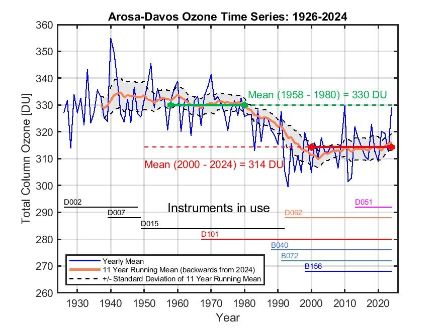

1926, das Geburtsjahr von Queen Elisabeth II., markiert zugleich den Beginn der weltweit längsten kontinuierlichen Messreihe der Ozonsäule in der Atmosphäre. Die Messungen wurden damals in Arosa (GR) gestartet. Aus logistischen Gründen erfolgte vor gut sechs Jahren der Umzug nach Davos (GR). Dort werden die Messungen vom Physikalisch-Meteorologischen Observatorium Davos/Weltstrahlungszentrum (PMOD/WRC)1 im Auftrag von MeteoSchweiz2 ohne Unterbruch bis heute fortgeführt.

Doch was genau passiert in Davos? Sogenannte Spektrophotometer messen die Absorption ultravioletter Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre bei verschiedenen Wellenlängen. Daraus lässt sich der Gesamtozongehalt in der Luftsäule über der Messstation bestimmen3. Diese Methode gilt als die derzeit genauste zur Bestimmung des totalen Ozongehalts und dient auch der Validierung grossräumlicher, satellitenbasierter Messungen.

Ozonmessungen sind seit den 1970er Jahren besonders relevant, da die damals noch erlaubten, heute jedoch verbotenen fluorierten Treibhausgase (FCKW) zur Zerstörung der Ozonschicht beitrugen. Dies hatte eine erhöhte ultraviolette Strahlung an der Erdoberfläche mit erheblichen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit4 zur Folge. Laut Julian Gröbner, Co-Leiter des WRC und Leiter der Sektion Ozon, sind langjährige Messreihen wie diejenige in Arosa/Davos notwendig, um vergleichsweise geringe Veränderungen der Ozonschicht gegenüber den grossen natürlichen Schwankungen feststellen zu können.

Inventar der wichtigsten Schweizer Klimamessreihen

Neben der weltweit längsten kontinuierlichen Ozon-Messreihe verfügt die Schweiz über weitere rekordverdächtige langjährige Klimabeobachtungen: Temperatur und Niederschlag werden beispielsweise seit über 150 Jahren kontinuierlich gemessen und auch Gletscherdaten reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Diese und weitere Messreihen sind ein wichtiger Schweizer Beitrag zum internationalen Programm «Global Climate Observing System» (GCOS), das eine systematische und qualitativ hochwertige Beobachtung des Klimas sicherstellt (siehe Box). Der aktuelle GCOS-Implementierungsplan (2022)5 spezifiziert 55 essenzielle Klimavariablen («Essential Climate Variables», ECVs), die zur Charakterisierung des Klimasystems und dessen Wandel erforderlich sind. In der Schweiz werden insgesamt 34 Klimavariablen systematisch beobachtet und im Bericht «National Climate Observing System», dem Schweizer GCOS-Inventar, dokumentiert. Die Aufnahme der ECVs und Messreihen ins Inventar erfolgt nach festgelegten Kriterien, und die aufgeführten Messreihen werden alle nach internationalen Qualitätsstandards erhoben.

Im GCOS-Inventar finden sich für jede ECV (z. B. Ozon) eine Beschreibung der Messungen in der Schweiz, die rechtliche Grundlage sowie Informationen zu langjährigen Messreihen und deren internationaler Relevanz. Zusätzlich zu den wichtigsten klimatologischen Messreihen beschreibt das Inventar auch sieben in der Schweiz ansässige internationale Zentren, die einen weiteren Beitrag zu GCOS darstellen. So stellt der World Glacier Monitoring Service (WGMS) die weltweite Verfügbarkeit von Gletschermessdaten sicher, während das World Calibration Centre der Empa (WCC-Empa) Referenzstandards für die Messung atmosphärischer Spurengase definiert. Im Inventar wird zudem festgehalten, welche ECVs und dazugehörigen Messreihen und welche internationalen Zentren potenziell gefährdet sind. Ein Ziel des Schweizer Beitrags zu GCOS ist es, diese Zeitreihen und Zentren langfristig zu sichern.

Neuste Entwicklungen in der Schweizer Klimabeobachtung

Das erste Schweizer GCOS-Inventar wurde 2007 veröffentlicht und 2018 erstmals umfassend revidiert. Aufgrund weiterer Fortschritte in der systematischen Klimabeobachtung und entsprechender Entwicklungen in der Schweiz koordinierte das Swiss GAW/GCOS Office eine zweite Revision unter Einbezug von 29 nationalen Partnerinstitutionen. Der neue Bericht ist seit Sommer 2025 auf der Swiss GAW/GCOS-Webseite6 verfügbar.

Im Rahmen der Revision wurden alle Kapitel aktualisiert. Eine wichtige Neuerung ist die Aufnahme des Central Calibration Laboratory (CCL-METAS), das Referenzwerte für zehn halogenierte flüchtige organische Verbindungen (VOCs) bereitstellt. Neu aufgenommen wurde auch die ECV «Evaporation from land» (Wasserverdunstung), für welche in der Schweiz langjährige, international relevante Messungen existieren. Das Kapitel zu den Bodenfeuchtemessungen wurde zudem im Zuge des Bundesratsbeschlusses von 2022 vollständig überarbeitet.

Darüber hinaus dokumentiert das GCOS-Inventar neue Entwicklungen in der Klimabeobachtung, wie den vermehrten Einsatz von Reanalysen für ein besseres Verständnis vergangener Klimamuster oder den Einbezug von Proxydaten, also indirekten Klimadaten wie beispielsweise Eisbohrkerne oder Baumringe. Das Inventar wird auch künftig laufend aktualisiert, denn die systematische Klimabeobachtung bleibt von grosser Bedeutung. In diesem Kontext ist auch die Fortführung der längsten kontinuierlichen Ozonmessreihe in Arosa/Davos essenziell, die anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens am 25. Juli 2026 im Rahmen eines Symposiums am PMOD/WRC gewürdigt wird. Denn wie Julian Gröbner betont: «Ozonmessungen sind insbesondere in den kommenden 50 Jahren zentral für die Analyse der Erholung der Ozonschicht und der noch ungewissen Auswirkungen des Klimawandels auf den Ozongehalt».

Der Artikel ist ursprünglich im ProClim Flash erschienen und ist HIER verfügbar.

Text: Ladina Pfister und Michelle Stalder (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz).

Kontakt: gaw-gcos@meteoswiss.ch

Das Global Climate Observing System (GCOS) ist ein internationales Programm mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Klimabeobachtungen aus der ganzen Welt allen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen. Das Schweizer Klimabeobachtungssystem – GCOS Schweiz – setzt dieses globale Programm auf nationaler Ebene um. GCOS Schweiz baut auf der Arbeit von 29 Partnerinstitutionen auf und wird vom Swiss GAW/GCOS Office am Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz koordiniert.

Referenzen und weiterführende Links

- 1 PMOD/WRC. Ozon-Messreihe aus Arosa/Davos. https://www.pmodwrc.ch/forschung-entwicklung/ozon/ozon-messreihe-aus-arosa-davos/

- 2 MeteoSchweiz. Ozonmessungen. https://www.meteoschweiz.admin.ch/wetter/messsysteme/atmosphaere/ozonmessungen.html

- 3 Gröbner, J., Schill, H., Egli, L., Stübi, R. (2021). Consistency of total column ozone measurements between the Brewer and Dobson spectroradiometers of the LKO Arosa and PMOD/WRC Davos. Atmos. Meas. Tech., 14, 3319–3331, doi: 10.5194/amt-14-3319-2021

- 4 Staehelin, J., Viatte, P., Stübi, R., Tummon, F., Peter, T. (2018). Ozone measurements at Arosa (Switzerland): History and scientific relevance. Atmos. Chem. Phys., 18, 6567-6584, doi: 10.5194/acp-18-6567-2018

- 5 World Meteorological Organization (2022). The 2022 GCOS Implementation Plan. WMO, Geneva, Switzerland. https://library.wmo.int/records/item/58104-the-2022-gcos-implementation-plan-gcos-244

- 6 GCOS Inventar: https://www.meteoswiss.admin.ch/about-us/research-and-cooperation/programmes-gaw-ch-and-gcos-ch/gaw-ch-and-gcos-ch-reports.html

- 7 World Meteorological Organization (2025). About Essential Climate Variables. Verfügbar unter: https://gcos.wmo.int/site/global-climate-observing-system-gcos/essential-climate-variables/about-essential-climate-variables