Servicenavigation

Suche

Wo konnte man in der Nacht auf Mittwoch Polarlichter bestaunen?

An vielen Orten in der Schweiz, sogar bis auf die Alpensüdseite, war es zu sehen. Das Farbspektakel ereignete sich in der zweiten Nachthälfte zwischen etwa 2 und 6 Uhr. Voraussetzung war ein freier Blick Richtung Norden. Im Mittelland war die Sicht unterhalb von 500 Metern gebietsweise durch Nebel eingeschränkt. Übrigens sind Webcams und natürlich auch Handykameras viel lichtempfindlicher als unsere Augen und können die Polarlichter entsprechend besser abbilden. Vergangene Nacht war das Polarlicht allerdings auch mit blossem Auge zu bewundern.

Sind Polarlichtsichtungen in der Schweiz häufiger geworden?

Auf der Sonne gibt es den 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus. Je mehr Sonnenflecken zu sehen sind, desto aktiver ist die Sonne. Aktuell befinden wir uns in einem Maximum. Damit sind Sonnenstürme häufiger und stärker und die Chancen, Polarlichter zu sehen, grösser. Mit Glück sind sie sogar in unseren Breiten zu beobachten.

Entscheidend ist das Timing: Eine Sonneneruption muss in Richtung Erde stattfinden, damit die geladenen Teilchen uns überhaupt erreichen. Das Erdmagnetfeld lenkt den Sonnenwind in Richtung der beiden Pole ab. Im hohen Norden werden Polarlichter auch Aurora borealis genannt, auf der Südhalbkugel Aurora australis. Selten können die Polarlichter auch in mittleren Breiten beobachtet werden. Dazu braucht es zusätzlich noch Glück bezüglich der Tageszeit und der uneingeschränkten Sicht auf den Himmel.

Wie ist die Situation am Mittwochabend und in der kommenden Nacht?

Die Polarlichter der vergangenen Nacht wurden durch die Sonnenstürme vom Sonntag und Montag ausgelöst. Der Sonnenwind braucht jeweils eine Weile, bis er die Erde erreicht. Am Dienstagmorgen gab es erneut einen starken Sonnensturm. Laut dem Space Weather Prediction Center der NOAA war dies einer der stärksten der aktuellen Maximumphase. Diese Teilchen werden am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag erwartet. Der sogenannte K-Index für geomagnetische Bedingungen zeigt für unsere Breitengrade sogar einen höheren Wert als in der vergangenen Nacht.

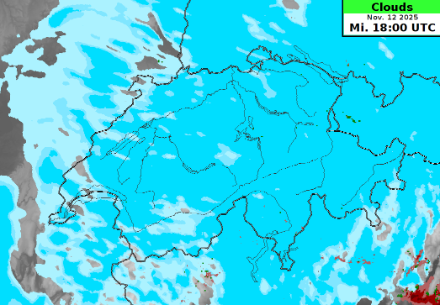

Die Chancen stehen also gut, dass wir nach Einbruch der Dunkelheit erneut einen farbigen Himmel beobachten können. Allerdings wird der Nachthimmel nicht mehr durchgehend sternenklar sein, da Schleierwolken die Sicht auf die Polarlichter zeitweise trüben können. Immerhin gibt es noch einmal Glück im Hinblick auf Nebel, denn die Nebelbildung wird erst im Laufe der Nacht wieder einsetzen. Betroffen sind wieder die Gebiete im Mittelland unterhalb von 500 Metern. Für die Beobachtung des Polarlichts ist ein Standort mit möglichst wenig Lichtverschmutzung und uneingeschränktem Blick nach Norden wichtig.

Wie entstehen die verschiedenen Farben der Polarlichter?

Die Erdatmosphäre besteht hauptsächlich aus den Gasen Sauerstoff und Stickstoff. Werden die verschiedenen Gasmoleküle durch den Sonnenwind angeregt, senden sie Licht in unterschiedlichen Farben aus. Das rote Licht, das wir am häufigsten bei uns beobachten können, stammt von radikalem Sauerstoff in einer Höhe von etwa 200 km. In einer Höhe von etwa 100 km treffen die geladenen Teilchen der Sonne dann vermehrt auf Sauerstoffmoleküle, die grünes Licht aussenden. Für die Anregung von Stickstoff ist noch noch mehr Energie nötig: Dabei entsteht violettes, rosa bis weissliches Licht. Einen Einblick in diese Farbpalette geben die folgenden vor zwei Wochen in Lappland entstandenen Bilder.

Weiterführende Informationen: