Servicenavigation

Suche

Die Entwicklung der Meteorologie in der Schweiz ist eine faszinierende Reise durch Jahrhunderte wissenschaftlicher Fortschritte und technologischer Innovationen. Von den ersten Wetterbeobachtungen bis hin zu modernen Vorhersagemethoden hat die Schweiz eine bedeutende Rolle in diesem Bereich gespielt.

- 1545-1576: Erste regelmäßige meteorologische Aufzeichnungen in Zürich

- 1798: Erste Schweizer Station mit regelmäßigen Beobachtungen in Genf

- 1863: Einrichtung von 88 Beobachtungsstationen durch die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

- 1878: Erste tägliche Wetterprognosen in der NZZ

- 1880: Gründung der Meteorologischen Zentralanstalt (MZA)

- 1887: Einrichtung der Wetterstation auf dem Säntis

- 1909: Erste umfassende Klimatologie der Schweiz

Zeitleiste der wichtigsten Ereignisse

4. Jahrhundert v. Chr.

Aristoteles versucht die in der Atmosphäre ablaufenden Prozesse zu erklären. Ohne meteorologische Messgeräte beschränkt er sich auf Beschreibungen der Phänomene.

15. Jahrhundert

Um 1450 baut Leon Battista Alberti die ersten Windmesser: Der Ausschlag einer Windplatte liefert Rückschlüsse auf die Windgeschwindigkeit.

16. Jahrhundert

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) gilt als Erfinder des Hygrometers (ein Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit). Galileo Galilei (1564 – 1641) entdeckt die Grundlagen der Temperaturmessung: Die Dichte von Flüssigkeiten ändert sich mit der Temperatur.

Frühe Wetterbeobachtungen

Die Meteorologie in der Schweiz begann im 16. Jahrhundert. Gelehrte beobachteten und studierten natürliche Phänomene genauer.

Die ältesten regelmäßig aufgezeichneten meteorologischen Informationen in der Schweiz stammen von Wolfgang Haller, Verwalter der Grossmünster-Kirche in Zürich. Sie decken den Zeitraum von 1545 bis 1576 ab und sind einzigartig für die Witterungsgeschichte des dritten Viertels des 16. Jahrhunderts in der Schweiz.

1697 rief der Zürcher Naturforscher Johann Jakob Scheuchzer dazu auf, meteorologische Messungen nach einheitlichen Regeln an möglichst vielen Orten durchzuführen. Obwohl sein Aufruf zunächst wenig beachtet wurde, begannen im 18. Jahrhundert in mehreren Städten wie Basel regelmäßige Beobachtungen, die bis heute nahezu ununterbrochen fortgeführt werden.

17. Jahrhundert

Evangelista Torricelli (1608 – 1647) erfindet das Barometer (Gerät, das den Luftdruck misst). Blaise Pascal entdeckt (1647), dass der Luftdruck mit der Höhe abnimmt. Er ist in der Druck Standardmasseinheit verewigt.

Im 17. Jahrhundert erfanden florentinische Wissenschaftler das Thermometer (Galileo/Santorio) und das Barometer (Torricelli), die bis heute verwendet werden.

18. Jahrhundert

Daniel Gabriel Fahrenheit erfindet das Quecksilberthermometer und definiert 1714 die nach ihm benannte Fahrenheit-Temperaturskala. Anders Celsius orientiert sich am Schmelz- und Siedepunkt des Wassers, die Celsiusskala ist geboren (1742).

Um 1780 erfand der Genfer Horace-Benedict de Saussure das Haarhygrometer (Gerät, das die Luftfeuchtigkeit misst), was der meteorologischen Forschung in der Schweiz neuen Auftrieb gab.

In der Schweiz begannen Forscher, den Luftdruck, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit systematisch zu messen. Bis ins 19. Jahrhundert blieb die Anzahl der Beobachtungsstandorte jedoch sehr bescheiden. Zudem waren sie häufig unregelmässig aufgezeichnet und oft ungenau und somit nicht miteinander vergleichbar.

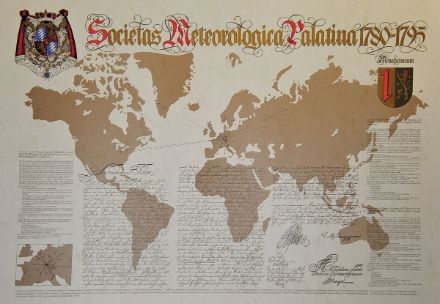

Societas Meteorologica Palatina

1780 gründet Kurfürst Karl Theodor in Mannheim die «Societas Meteorologica Palatina». Sie organisiert erstmals weltweite Wetterbeobachtungen an 39 Stationen. Die Datenübermittelung entspricht dem damaligen Stand der Technik: mit Pferden und Schiffen werden die Messwerte nach Mannheim gesendet und anschliessend in Jahrbüchern publiziert. Wegen politischer Wirren und dem Tod des Kurfürsten stellt die «Societas Meteorologica Palatina» Ende des 18. Jahrhunderts ihren Betrieb wieder ein.

19. Jahrhundert

Der Genfer Physiker Marc Auguste Pictet richtete im Jahre 1798 in Genf und 1817 auf dem Grossen St. Bernhard die beiden ersten Schweizer Stationen mit regelmässigen Beobachtungen ein.

Er schlug im Jahre 1823 der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft vor, ein erstes Beobachtungsnetz von 12 mit Barometern und Thermometern ausgestatteten Stationen aufzubauen. Die Stationen wurden von 1823 bis 1837 betrieben.

Diese Daten interessierten nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Bevölkerung. Deshalb beschlossen einige Kantone, ihr eigenes Beobachtungsnetz einzurichten (Bern 1830, Tessin 1843, Thurgau 1855).

Der zunehmende Schiffsverkehr steigert das Bedürfnis nach einer möglichst einheitlichen Beschreibung/Klassifizierung der Windstärke. 1806 fasst Francis Beaufort die verschiedenen Ansätze in der Beaufortskala zusammen, die die Auswirkungen der verschiedensten Windstärken auf Land und auf See beschreibt.

Im martialischen 19. Jahrhundert stagniert die weitere Entwicklung der Meteorologie zunächst. Währenddessen wird in der Kommunikation – einem für die Meteorologie immer wichtiger werdenden Fachgebiet - die Datenübermittelung revolutioniert: 1837 erfindet Samuel Morse sein gleichnamiges Alphabet.

Erste organisierte Beobachtungen und Vorhersagen in der Schweiz

Am 1. Dezember 1863 richtete die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SHSN) 88 Beobachtungsstationen mit einheitlichen Regeln und Instrumenten ein. Die Ergebnisse der Beobachtungen wurden in Jahresberichten veröffentlicht.

Am 1. Juni 1878 veröffentlichte die NZZ die ersten täglichen Wetterprognosen. Bald darauf folgten andere Zeitungen. Diese Vorhersagen basierten auf Schweizer Beobachtungen und auf Berichten des Pariser Observatoriums.

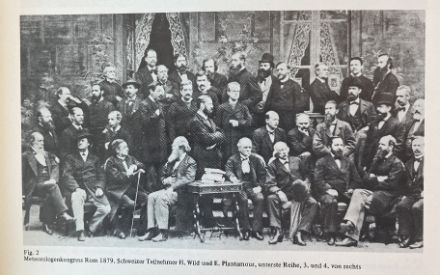

Erster Meteorologen Congress

1873 knüpft der «Erste Meteorologen Congress» meteorologische Verbindungen zwischen den Staaten.

Im Jahre 1878 wurde in Utrecht über eine institutionalisierte internationale Zusammenarbeit abgestimmt. Die Internationale Meteorologische Organisation entstand dann endgültig bei einer Meteorologen-Tagung in Rom im Jahr 1879. Einer der Gründer und einer der ersten Vorsitzenden des Internationalen Meteorologischen Komitees war der Schweizer H. Wild, der damals Direktor des russischen Wetterdiensts war.

Gründung der Meteorologischen Zentralanstalt (MZA)

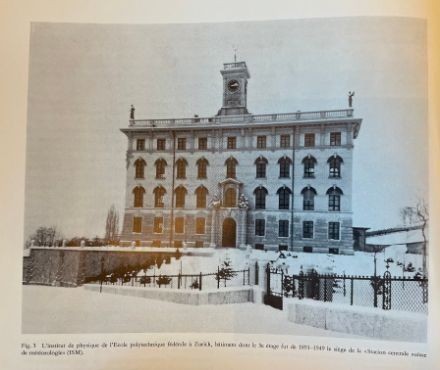

Der Bundesrat beschliess 1880 die Gründung der Meteorologischen Zentralanstalt (MZA). Am 1. Mai 1881 wurden die Arbeiten aufgenommen. Unter der Leitung von R. Billwiller sen. verbreitete das neue Institut täglich:

- Wetterberichte mit Wetterkarten von Europa

- eine Beobachtungstabelle

- einer Übersicht der allgemeinen Situation

- und Vorhersagen für den nächsten Tag

Der Hauptsitz befand sich von Anfang an in Zürich, zunächst in der Nähe der Sternwarte. Ab 1891 fand die MZA am Institut für Physik an der technischen Hochschule Platz. Die Büros umfassten etwa zehn Zimmer mit einer Wohnung für den Beobachter. Zudem gab es einen Turm für Windmessungen, eine Terrasse für Wolken- und Sonnenbeobachtungen und schließlich noch einen Instrumentengarten für Temperatur-, Druck-, Regen- und Schneemessungen. Die Zahl der Beamten und Angestellten stieg von anfänglich 4 auf 6 im Jahr 1879. Im Jahre 1900 waren es 8 und zu Beginn des Ersten Weltkriegs 14 Angestellte.

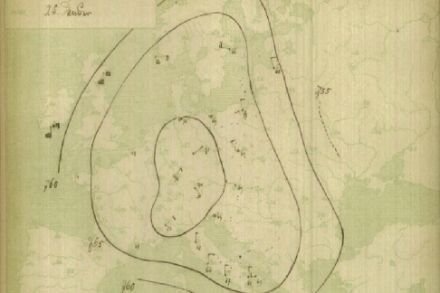

Die Beobachtungsstationen wurden mit Niederschlagsstationen ergänzt. Dieses Netz wurde schnell viel dichter als das ursprüngliche Netz. Grund war, dass der Niederschlag viel unregelmäßiger im Raum verteilt ist als beispielsweise die Temperatur.

Die Einführung der Totalisatoren um 1915 stellte einen wichtigen Schritt dar: Mit dem Messgerät konnten zum ersten Mal automatisch Daten erhoben werden. Der Jahresniederschlag wurde einmal im Jahr (Herbst) abgelesen. Sie wurden auch in höher gelegenen Gebieten (u.a. auch in Gletscherregionen) platziert.

Die MZA führte auch klimatologische Beobachtungen und wissenschaftliche Forschungen durch, die in jährlichen Berichten veröffentlicht wurden. Dazu gehören z.B. Studien über die Entstehung des Föhns oder von Überschwemmungen. Klimaforschende, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und die sich allmählich entwickelnde Elektroindustrie waren an den Berichten sehr interessiert.

Auf Druck der Internationalen Meteorologischen Organisation wurde auf dem Säntisgipfel (2500 m) eine Wetterstation eingerichtet, die seit Oktober 1887 kontinuierlich betrieben wird. Ein Legat von 125.000 Franken eines kinderlosen Schaffhauser Kaufmanns ermöglichte den Bau eines Observatoriums. 12 Beobachter waren bis 1969 dort tätig, teils begleitet von ihren Ehefrauen.

Die Tätigkeit als Beobachter auf dem Säntis war nicht ungefährlich. Die Beobachter sind auf dem exponierten Gipfel teils Windgeschwindigkeiten von bis über 200 km/h ausgesetzt.

Weitere Informationen zur interessanten Geschichte der Wetterbeobachtung auf dem Säntis finden Sie zudem hier:

Frühe klimatologische Studien

Die ersten Messdaten wurden bald klimatisch analysiert. Eine erste Studie erschien 1873, zehn Jahre nach Einrichtung des Beobachtungsnetzes. 1909 erschien die erste umfassende Klimatologie der Schweiz, basierend auf einer 37-jährigen Beobachtungsperiode (1864-1900).

Aérologie und Alfred de Quervain

Alfred de Quervain, ein vielseitiger Wissenschaftler, trug erheblich zur Förderung der aerologischen Aktivitäten der MZA bei. Er entwickelte u.a. ein spezielles Theodolit zur Verfolgung von Ballonsonden und organisierte zwei Grönlandexpeditionen. Er gründete den Schweizerischen Erdbebendienst.

Theorie des Polarfronts

In den 1920er Jahren wurden die wissenschaftlichen Grundlagen der Wettervorhersage durch die Polarfronttheorie des norwegischen Elektrodynamikers Vilhelm Bjerknes erneuert. Die Meteorologische Zentralanstalt war einer der ersten außerhalb Skandinaviens, der sich mit dieser Theorie vertraut machte.