Servicenavigation

Suche

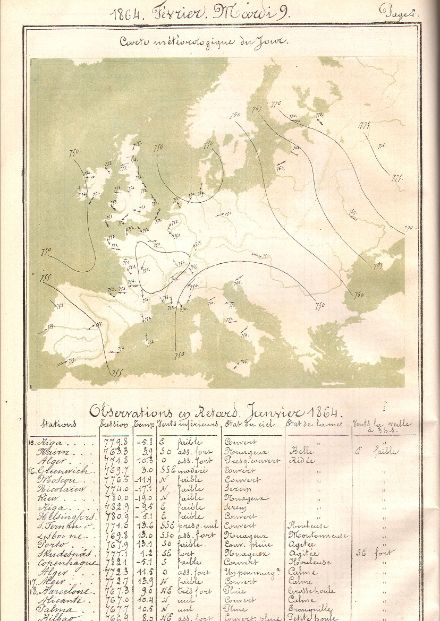

Koordinierte Wetterbeobachtung

Unter der Leitung der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft wird der Betrieb der Wetterbeobachtungen an 88 Stationen in der Schweiz aufgenommen. Als Koordinations- und Auswertezentrum wurde ein meteorologisches Büro eingerichtet, das der Sternwarte in Zürich angegliedert war. 1864 ist das Jahr des "Messbeginns", 2024 wird bereits seit 160 Jahren das Wetter gemessen.

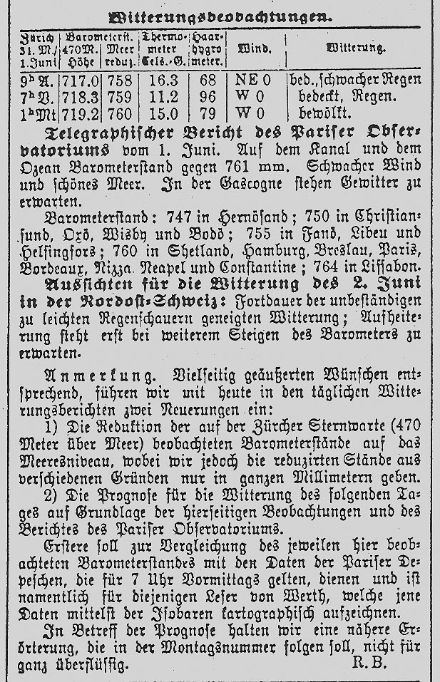

Tägliche Wetterprognosen

Mit der lauterwerdenden Forderung der Landwirtschaft nach täglichen Wetterprognosen, wie sie bereits in Frankreich bekannt waren, stieg die Nachfrage nach häufigeren Vorhersagen. Ende der 1870er Jahre begann die Herausgabe von täglichen Prognosen für den Folgetag.

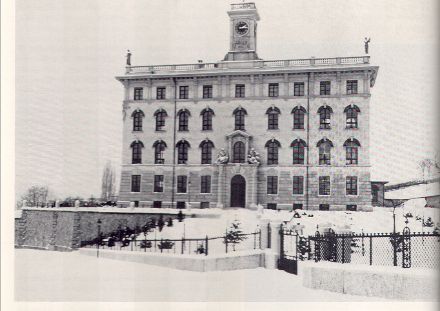

Gründung der Meteorologischen Zentralanstalt

Nach einem Beschluss des Bundesrates von 1880 wird MeteoSchweiz als Meteorologische Zentralanstalt (MZA) ein Jahr später in Zürich gegründet.

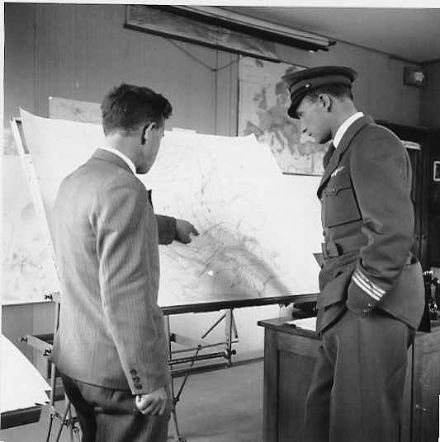

Wetterinformationen für die Aviatik

Mit zunehmendem Luftverkehr wurde der Flugwetterdienst als Aussenstelle der Meteorologischen Anstalt in Betrieb genommen. Es erfolgten Flugwetterbeobachtungen an den Flugplätzen Zürich-Dübendorf, Genf-Cointrin sowie Basel-Birsfelden.

Gründung neuer Standorte

Neben dem Standort Zürich werden das Centre météorologique de Genève (1931) und das Osservatorio Ticinese in Locarno-Mont (1935) eröffnet, heute bekannt als MétéoSuisse Centre Régional Ouest und MeteoSvizzera Centro Regionale Sud. Die Inbetriebnahme der station aérologique (Atmosphärensondierungsstation) in Payerne erfolgte im Jahr 1941.

Erste Wetterradarstationen der MeteoSchweiz

Mit Standorten auf dem Albis und La Dôle wurde das operationelle Wetterradar-Netzwerk in der Schweiz eingeführt. Mit der Beobachtung der Atmosphäre werden wichtige Informationen insbesondere zu Niederschlägen und Gewittern gesammelt und ausgewertet. Die Eröffnung der dritten Radaranlage Monte Lema erfolgte 1994, zwei weitere Anlagen wurden 2014 und 2016 in Betrieb genommen.

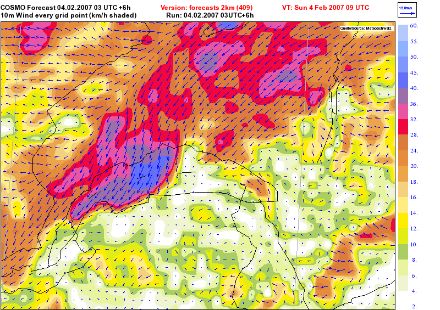

Das numerisches Wettermodell

Das erste numerische Wettermodell von MeteoSchweiz wird in Betrieb genommen. Damals hatte das Modell noch eine Auflösung, sogenannte "Maschenweite", von 14 km. Die Auflösung heutiger Prognosemodelle (COSMO-1E und COSMO-2E) liegt mit 1 bzw. 2 Kilometern um ein vielfaches höher.

Neues Gesetz - neuer Name

Das totalrevidierte Bundesgesetz über die Meteorologie und Klimatologie tritt in Kraft (1. April 2000) und ersetzt das Bundesgesetz über die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt vom 27. Juni 1901. Umbenennung in "Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz".

Data Warehouse

Erstmals stehen in der neu aufgebauten Datenbank von MeteoSchweiz, dem Data Warehouse, sämtliche Daten aller Bodenmessstationen an einem zentralen Ort zur Verfügung.

Gründung der Naturgefahrenfachstellen des Bundes

Die sechs Naturgefahrenfachstellen des Bundes koordinieren sich im Lenkungsausschuss Intervention Naturgefahren LAINAT und arbeiten in allen Lagen eng zusammen. Als Mitglied des LAINAT überwacht MeteoSchweiz das Wettergeschehen, erstellt Wetterprognosen und warnt Behörden und Bevölkerung vor Unwettern.

Wetterdaten auf dem Mobilgerät

MeteoSchweiz lanciert die MeteoSwiss-App. In der App sind aktuelle Wetterinformationen überall und jederzeit verfügbar. Sie bietet Wetterprognosen, aktuelle Messwerte, den MeteoSchweiz-Blog rund um Wetter und Klima und Informationen zu allen Naturgefahrenwarnungen.

Hauptsitz am Flughafen Zürich

Als nationaler Flugwetterdienst ist MeteoSchweiz ein sogenanntes Meteorological Watch Office (MWO) und für Wetterprognosen und -warnungen für den Schweizer Luftraum zuständig. Da viele langjähre Partnerorganisationen von MeteoSchweiz am Flughafen Zürich ansässig sind liegt ein Standortwechsel nahe. Der Hauptsitz von MeteoSchweiz ist seit 2014 im Operation Center 1 am Flughafen Zürich.

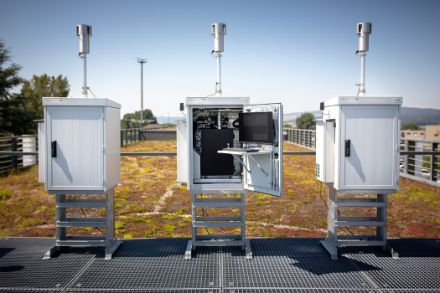

Automatische Messstationen

MeteoSchweiz schliesst die Modernisierung und Erweiterung des nationalen meteorologischen Bodenmessnetzes ab. SwissMetNet, das automatische Messnetz von MeteoSchweiz, zählt ca. 160 automatische Messstationen. Diese Stationen liefern alle zehn Minuten eine Vielzahl an aktuellen Daten zu Wetter und Klima in der Schweiz. Automatische Niederschlagsstationen ergänzen das Messnetz (100 Stationen). Zusammen bilden diese Stationen die Basis, um zuverlässige lokale Wetterprognosen und Unwetterwarnungen zu erstellen.

Neue Radardaten aus den Kantonen Wallis und Graubünden

Die Beobachtung der Atmosphäre und der Wetterentwicklung ist eine der Kernaufgaben von MeteoSchweiz. Mit der Eröffnung des Radars auf der Pointe de la Plaine Morte (2014) und dem fünften Radar auf dem Weissfluhgipfel (2016) betreibt MeteoSchweiz insgesammt fünf Wetterradarstationen. Diese erfassen Niederschlag und Gewitter in Echtzeit, vollautomatisch, rund um die Uhr und flächendeckend über der Schweiz. Zusammen ermöglichen die Radardaten der Walliser Pointe de la Plaine Morte und dem Weissfluhgipfel eine bessere Erfassung der Niederschläge in den inneralpinen Regionen.

Super-Wetterrechner

Seit 2015 werden die Wetterprognosen von MeteoSchweiz von einem innovativen Hochleistungsrechner, auch Supercomputer genannt, am CSCS (Centro Svizzero di Calcolo Scientifico) gerechnet. Durch neue grafische Prozessoren konnte die Rechenkapazität um einen Faktor 40 ausgebaut werden. Mit der Umstellung auf eine heterogene GPU-basierte Architektur konnte zudem die Energieeffizienz der Berechnung der Vorhersagen um mehr als den Faktor drei verbessert werden.

Im Jahr 2016 gewinnen MeteoSchweiz und das CSCS den Swiss ICT Award für ihr gemeinsames Projekt „Super-Wetterrechner“. Die neue Art der Berechnung riesiger Wetter-Datenmengen auf einem Supercomputer ist laut der Jury richtungsweisend.

Automatische Radiosondierung

Täglich steigen am Standort Payerne jeweils mittags und um Mitternacht Radiosonden an einem Wetterballon befestigt in die Erdatmosphäre. Damit werden meteorologische Werte der Atmosphäre bis in grosse Höhen gemessen. Diese Daten liefern wichtige Grundlagen für die Wettervorhersage und die Klimaforschung. Seit 2018 wird die Anlage zur Durchführung von Radiosondierungen in der Nacht vollautomatisch betrieben.

Klimaszenarien CH2018

Die Klimaszenarien CH2018 werden publiziert. Die regelmässige Erstellung von Klimaszenarien ist ein offizielles Mandat des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz. Sie zeigen auf, wo und wie der Klimawandel die Schweiz trifft und verdeutlichen das Potenzial von weltweiten Klimaschutzmassnahmen zur Eindämmung der Klimaveränderungen.

Vorsitz der europäischen Meterologischen Dienste

Der damalige Direktor von MeteoSchweiz, Peter Binder (2013-2022), übernimmt den Vorsitz von EUMETNET, dem Netzwerk der europäischen Meteorologischen Dienste. Die Strategie dieser Organisation besteht in «collaboration und complementarity» unter den Wetterdiensten der 31 Mitgliedsstaaten. Zu diesem Zweck führt sie ein ganzes Bündel von Projekten durch.

Pollendaten in Echtzeit

Im Jahr 2022 wird das automatische Pollenmessnetz als Weltneuheit mit einer stündlichen Auflösung in Betrieb genommen: Statt täglicher Mittelwerte, die erst nach einer Woche zur Verfügung stehen, werden die Daten nun stündlich und in Echtzeit verfügbar sein. Als weltweit erster Wetterdienst stellt MeteoSchweiz die Daten seither auf der Website und in der MeteoSwiss-App zur Verfügung.

Meteorologie für nukleare Unfälle (EMER-Met)

MeteoSchweiz betreibt seit 2009 das Windanalyse- und Vorhersagesystem EMER-Met für nukleare Unfälle in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Im Jahr 2022 wird das in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) und Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS durchgeführte Projekt EMER-Met StArt, das die Prognosen über die Ausbreitung nuklearer oder chemischer Substanzen weiter verbessern sollte, erfolgreich abgeschlossen.

Europäische Zusammenarbeit für meteorologische Satelliten

Nach über 20 Jahren Entwicklung startet EUMETSAT (Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten) mit einer neuen Generation geostationärer Wettersatelliten ins All. Insgesamt sechs MTG Satelliten (Meteosat Third Generation) werden in den kommenden Jahren einen entscheidenden Beitrag zur meteorologischen und klimatologischen Forschung leisten. Im Jahr 2022 wurde eine neue Bodenempfangsstation in Leuk, Wallis eingeweiht. Mit drei 6,5 Meter Antennen und neuster technologischer Standards wird die Station mit dem Start des ersten Satelliten im Minutentakt riesige Datenmengen an Wetterinformationen empfangen und an EUMETSAT in Darmstadt in Deutschland weiterleiten.

Open Government Data

Am 17. März 2022 wird das EMBAG vom Parlament angenommen und bildet die Grundlage für die Änderung des Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie (MetG) sowie die Einführung von OGD. Damit ist ein wichtiger Schritt für die Aufhebung der generellen Gebührenpflicht für die durch die MeteoSchweiz erbrachten metrologischen sowie klimatologischen Daten getätigt. Mit dem Projekt OGD24 wird die Arbeit an der technischen Umsetzung von OGD und der Totalrevision der Verordnung über die Meteorologie und Klimatologie (MetV) fortgesetzt.

Wetter- und Klimamodell ICON

Seit Januar 2024 steht das Wetter- und Klimamodell ICON der Öffentlichkeit unter einer Open-Source-Lizenz zur Verfügung.

Im Juni 2024 führte MeteoSchweiz das innovative Wetter- und Klimamodell ICON in den operationellen Betrieb ein (Medienmitteilung) . ICON verwendet ein innovatives Dreiecksgitter, das eine gleichmässigere und höhere Auflösung ermöglicht. Indem ICON die komplexe Topografie der Schweiz exakter abbildet, errechnet es präzisere Vorhersagen des Wetters im Vergleich zum vorherigen Modell COSMO. ICON ist das Ergebnis intensiver Zusammenarbeit zwischen internationalen Partnern und zeigt, wie gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen Forschung und den nationalen Wetterdiensten ist.