Servicenavigation

Suche

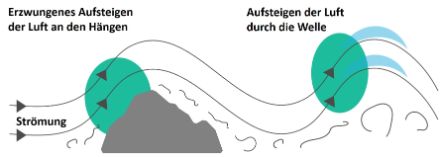

Strömung senkrecht zur Gebirgskette

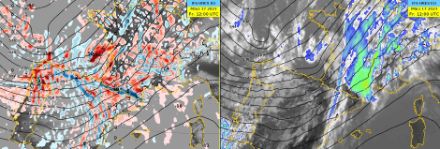

Nach dem Kaltfrontdurchgang vom 14.03.2023 (siehe Blogbeitrag) näherte sich aus Westen ein Höhenrücken. Die Höhenströmung drehte auf Nordwest und nahm markant an Stärke zu. Am Folgetag überquerte der Polarjet den Alpenraum ostwärts.

Diese Situation mit dem Polarjet fast senkrecht auf den Alpenbogen gerichtet, geht in der Regel auch einher mit einer gleich gerichteten starken Strömung auf der Höhe des Alpenkammes. Das starke Überströmen der Luft führte leeseitig (also auf der Alpensüdseite) zur Bildung von Nordföhn, der bis in die Niederungen des Tessins vorstiess. Gleichzeitig brachte die damit verbundene Abtrocknung wolkenlose Bedingungen mit ausgezeichneten Sichtverhältnissen.

Druckgradient und Nordföhn

Da der Wind hauptsächlich durch den Druckgradienten bestimmt wird, interessiert man sich also für die Entwicklung dieses Gradienten zwischen ganz bestimmten Punkten, um die Ankunft des Föhns und seine Stärke vorherzusagen. Wie man in der untenstehenden Abbildung erkennen kann, wechselte der Druckgradient in der zweiten Tageshälfte des 14.03.2023 von Süd auf Nord.

Wellen stromabwärts der Alpen

Beim Überqueren des Alpenkamms wird die nordwestliche Strömung zwangsweise nach oben abgelenkt, und je nach Stabilität der Luftmasse bilden sich stromabwärts Wellenberge und -täler. Am 15.03. war die Luft so trocken, dass diese jedoch nicht sichtbar wurden. Bei ausreichender Luftfeuchtigkeit zeigen sich die Wellen im Bereich der Wellenberge oft als sogenannte Linsenwolken (Altocumulus lenticularis), im Volksmund auch Föhnwolken genannt.

Die Welle, ein willkommener «Lift» für den Segelflug

Diese Wellen sind für die Luftfahrt von besonderem Interesse, da sie sich in sehr grossen Höhen ausbreiten und bei Verkehrsflugzeugen wegen der damit verbundenen Turbulenzen nicht unbedingt beliebt sind. Anders bei den Segelfliegern, die ohne Motor die aufsteigenden Bereiche der Wellen, die sogenannten Wellenberge, ausnutzen. Die Welle ist ein echter atmosphärischer Aufzug mit Steiggeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s (etwa das dreifache der Geschwindigkeit eines herkömmlichen Aufzugs). Der damit verbundene Höhengewinn wird wiederum verwendet um Distanzen zu überwinden.

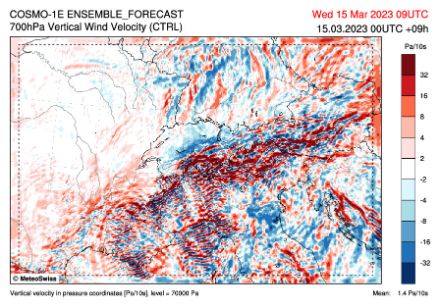

Wellenvorhersage

Hochauflösende Modelle, wie z. B. das COSMO 1E, sind dank der feinen Auflösung auch im Relief in der Lage den Wind auf verschiedenen Höhen gut vorherzusagen. Daraus kann auch berechnet werden, wo die dynamischen Aufwindzonen liegen und wie stark sie sein werden.

Ein idealer Ort für Segelwellenflug

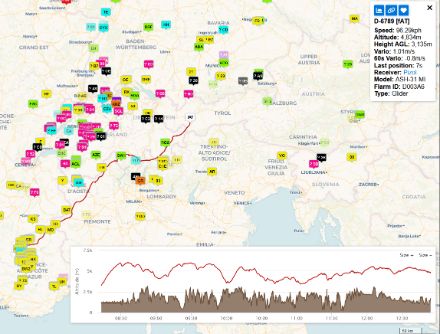

Aufgrund der idealen Bedingungen für Wellenflüge starteten am 15.03.2023 zahlreiche Segelflieger im Tessin, in Norditalien und auch in den französischen Alpen. Mithilfe von kostenlosen Websites wie GlideAndSeek kann man übrigens immer die Flüge von Segelfliegern, aber auch Gleitschirm- oder Deltafliegern in Echtzeit nachverfolgen.

Sichtbare stehende Wellen

Auch heute entstanden Leewellen. Diesmal stromabwärts der Pyrenäen. Dank genügend Feuchtigkeit in den höheren Schichten wurden die Leewellen durch ausgedehnte und dichte Cirrenbewölkung gut sichtbar und dehnten sich nordwärts über Frankreich aus.

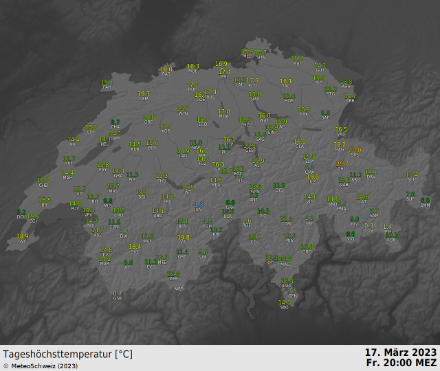

Milde Temperaturen dank Föhn

Die südwestliche Anströmung und der Druckfall nördlich der Alpen bewirkten auch bei uns eine schwache Südföhnlage. Obwohl der Druckunterschied zwischen Lugano und Kloten über 9 hPa betrug, erreichte der Südwind über dem Alpenkamm kaum mehr als 80 km/h und schaffte es auch nur teilweise in die Alpentäler. Dennoch wurden bis zum Redaktionsschluss in Chur fast 21 Grad gemessen, während das Thermometer im Süden nicht über 14 Grad anzeigte.

Weiterführende Literatur:

Blog: Gebirgswellen und Leewellen

Wetter und Klima A-Z: Föhn