Servicenavigation

Suche

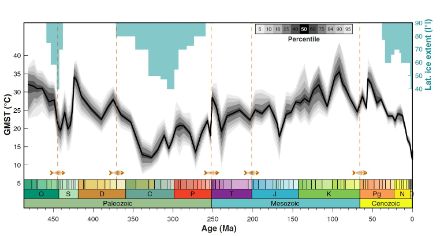

Im Blog über die Klimatologie der Venus haben wir über die vergangenen Klimaveränderungen auf unserem Nachbarplaneten berichtet. Von einem bewohnbaren Planeten wurde die Venus durch einen drastischen Anstieg der Treibhausgase in eine wahre Hölle verwandelt. Ohne solche Extreme zu erreichen, hat auch die Erde bedeutende Klimaveränderungen hinter sich.

Im ersten Teil dieser Blogserie schauen wir uns an, wie die Klimageschichte erforscht wird und beschäftigen uns mit dem Klima der Erde zwischen 2,5 Milliarden Jahren und 50 Millionen Jahren vor unserer Zeit. Im zweiten Teil geht es um die letzten 50 Millionen Jahre. Je näher wir der Gegenwart kommen, desto genauer werden natürlich die Informationen über die Klimageschichte.

Die Erforschung der Klimageschichte

Hilfsmittel zur Erforschung der Klimageschichte sind auf der Erde einfacher zugänglich als auf anderen Planeten. Beginnen wir also zunächst mit einem kurzen Überblick über die Methoden, die zur Klimarekonstruktion verwendet werden.

Die Indikatoren der Klimageschichte werden als Klimaproxys bezeichnet. Am bekanntesten sind wohl Eisbohrkerne aus der Antarktis. Sie enthalten Luftblasen, die bei der Eisbildung eingeschlossen wurden und Aufschluss über die damalige Zusammensetzung der Atmosphäre geben. Das Eis selbst enthält bestimmte chemische Verbindungen (genauer: Sauerstoffisotope), die es ermöglichen, die Durchschnittstemperaturen zu rekonstruieren, die herrschten, als das Wasser aus den Ozeanen verdunstete. Der älteste zusammenhängende Eisbohrkern stammt aus Dome C in der Antarktis und ist 800.000 Jahre alt. Ein laufendes Projekt hofft nun, 1,5 Millionen Jahre altes Eis zu finden.

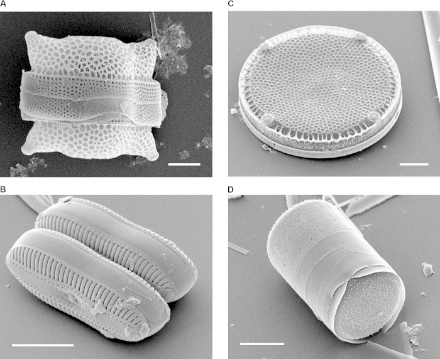

Um noch weiter in die Vergangenheit vorzudringen, werden Bohrkerne aus ozeanischen Ablagerungen verwendet, die aufgrund ihrer Zusammensetzung ebenfalls Rückschlüsse auf die Durchschnittstemperatur der Vergangenheit zulassen. Dies geschieht insbesondere anhand von mikroskopisch kleinen Lebensformen, den Diatomeen (Kieselalgen), die von Siliziumhüllen (Exoskeletten) überzogen sind (siehe Abbildung 3). Zudem wird auch die Geologie verwendet, um die Klimageschichte einer Region zu rekonstruieren, z.B. um Zeiten zu definieren, in denen ein Wüstenklima vorherrschte. Fossilien, insbesondere Pflanzenfossilien, sind ebenfalls eine wichtige Informationsquelle.

Für die jüngere Vergangenheit (ca. 10’000 Jahre zurück) können andere Datenquellen herangezogen werden: Baumringe (Dendrochronologie), Pollen, Korallen oder auch Seesedimente. Für die jüngste Vergangenheit kommen Historikerinnen und Historiker ins Spiel, die menschliche Quellen untersuchen: Berichte von Extremereignissen, Aufzeichnungen charakteristischer Daten (Baumblüte, Weinlese) oder Beschreibungen von Ernten. Sowohl für die fernere als auch für die jüngere Vergangenheit werden neben all diesen Proxys auch numerische Modelle verwendet, um die Klimarekonstruktionen zu verfeinern.

Durch die Kombination all dieser Informationen ist es möglich, die Klimageschichte der Erde zu rekonstruieren.

Gründe für Klimaveränderungen und Rückkopplungseffekte

Das Klima der Erde wurde in den letzten Milliarden Jahren von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Zusammensetzung der Atmosphäre, insbesondere die Konzentration der Treibhausgase, hat sich durch Vulkanismus und der Entstehung von Leben verändert. Eine wichtige Rolle spielte auch die Verschiebung der Kontinente, die zu Veränderungen der atmosphärischen und ozeanischen Zirkulation und damit zu Klimaschwankungen führte. Änderungen der Erdumlaufbahn um die Sonne oder der Rotationsachse der Erde, die die empfangene Sonnenstrahlung beeinflussten, sind ebenfalls eine wichtige Ursache für vergangene Klimaänderungen.

Eine wichtige Ursache dieser Veränderungen sind so genannte Rückkopplungseffekte. Ein Beispiel dafür sind die letzten Eiszeiten. Sie wurden zunächst durch eine Abnahme der Sonneneinstrahlung verursacht, die auf eine Veränderung der Erdumlaufbahn um die Sonne zurückzuführen ist. Dieser Strahlungsrückgang allein erklärt jedoch nicht das Ausmass der Abkühlung der Erde. Dies wird durch Rückkopplungseffekte erklärt: Die Sonneneinstrahlung nimmt ab, die Erde kühlt sich ab, die Polkappen wachsen, ein grösserer Teil der einfallenden Sonnenstrahlung wird reflektiert, da die Polkappen das Licht sehr gut reflektieren, die Erde kühlt sich weiter ab usw., bis ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist. Einen ähnlichen Kreislauf gibt es beim Kohlendioxid: Je kälter die Ozeane, desto mehr CO2 können sie aufnehmen. Dies hat zur Folge, dass in der Atmosphäre die CO2-Konzentration sinkt und somit der Treibhauseffekt gedämpft wird, was wiederum dazu führt, dass sich die Erde weiter abkühlt und die Ozeane noch mehr CO2 aufnehmen können usw. Es sei darauf hingewiesen, dass bei der derzeitigen Erwärmung genau das Gegenteil passiert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die grossen Klimaveränderungen der Erde ihre Ursachen in Prozessen haben, die allein das Ausmass der Veränderung nicht erklären können, aber sie lösen eine Veränderung aus, die dann durch Rückkopplungseffekten verstärkt wird.

Schneeball-Erde

Beginnen wir die Klimageschichte vor 2,5 Milliarden Jahren, als sich das Leben auf der Erde bereits etabliert hatte. Vor 2,5 bis 2,2 Milliarden Jahren erlebte die Erde mehrere grosse Eiszeiten. Möglicherweise war die Erde über einen längeren Zeitraum vollständig von Eis bedeckt. Die Haupthypothese zur Erklärung dieser Abkühlung ist die «Grosse Sauerstoffkatastrophe». Durch das photosynthetische Leben in den Ozeanen wurden grosse Mengen Sauerstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Dieser Sauerstoff soll mit dem in der Atmosphäre in grossen Mengen vorhandenen Methan reagiert und es in Kohlendioxid umgewandelt haben, dessen Treibhauseffekt geringer ist als der von Methan. Diese Verminderung des Treibhauseffekts hatte einen deutlichen Temperaturrückgang zur Folge. Dieses Ereignis ist wahrscheinlich auch der Grund für das erste Massenaussterben auf der Erde.

Zahlreiche Massenaussterben

In den folgenden zwei Milliarden Jahren gab es wahrscheinlich weitere Perioden mit vollständiger Vereisung. Die Beweise dafür sind geologischer Natur, nämlich die Spuren, die die riesigen Eismassen auf den Kontinenten hinterlassen haben. Zwischen diesen langen Eiszeiten (wir sprechen hier von Dutzenden oder Hunderten von Millionen Jahren) gab es Warmzeiten, die wärmer waren als die, die wir heute kennen. Sie wurden wahrscheinlich durch Treibhausgase verursacht, die durch vulkanische Ereignisse freigesetzt wurden. Veränderungen der Rotationsachse der Erde um ihre eigene Achse sind eine weitere Hypothese, um diese Klimaschwankungen zu erklären.

Wahrscheinlich haben diese Klimaschwankungen zu weiteren Massenaussterben beigetragen, bis hin zum bekanntesten unter ihnen: dem Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Nach aktuellem Wissensstand geht man von einem Meteoriteneinschlag in Yucatàn (Mexiko) aus. Allerdings war nicht der Einschlag direkt für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich, sondern die durch die grosse Menge an Staub induzierte Abkühlung, die die Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche verringerte.

Im zweiten Teil dieser Blogserie werden wir uns mit dem Klima der Erde der letzten 50 Millionen Jahre bis zum Ende der letzten Eiszeit beschäftigen.

Die Erforschung der Klimageschichte wird Paläoklimatologie genannt. In diesem Forschungsbereich hat die Schweiz eine lange Tradition. Der Physiker Hans Oeschger gründete 1963 die Abteilung für Klima- und Umweltphysik an der Universität Bern. Zusammen mit dem dänischen Geophysiker Willi Dansgaard zeigten sie, dass es in der Vergangenheit relativ schnelle Klimaveränderungen gab, die heute als Dansgaard-Oeschger-Ereignisse bezeichnet werden und im zweiten Teil dieser Blogserie vorgestellt werden.

Heute gibt es an der Universität Bern das «Oeschger-Zentrum für Klimaforschung», das interdisziplinär an vorderster Front der Klimawissenschaften forscht. Für interessierte Studierende ist es der Ort der Wahl in der Schweiz für einen universitären Master im Bereich Klima.

Hinweis: Dieser Blog wurde ursprünglich auf Französisch publiziert.