Servicenavigation

Suche

Stabile Hochdrucklage

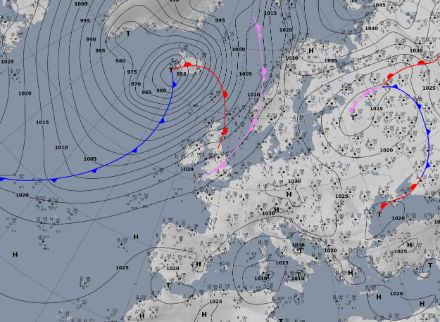

Wie bereits hier beschrieben, befinden wir uns aktuell in einer beständigen Hochdrucklage.

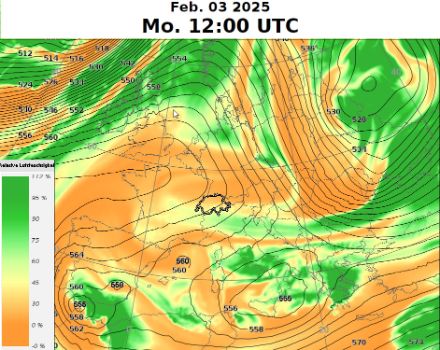

Auch in der Höhe hat der Hochdruckeinfluss im Vergleich zum Vortag zugenommen.

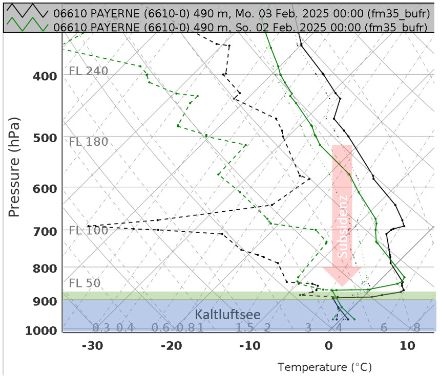

Dabei sorgte der Hochdruckeinfluss für ein grossräumiges Absinken der Luftmasse (Subsidenz) von grosser Höhe in Richtung Boden. Dabei komprimiert, erwärmt und trocknet sie sich ab. In Bodennähe liegt jedoch im Winterhalbjahr eine Luftschicht, die deutlich kühler, schwerer und oft auch feuchter ist, als die Luft aus der oberen Troposphäre. Somit bildet sich im Winter bei Hochdrucklagen oft eine starke Inversion aus, bei der eine wärmere Luftschicht über einer kälteren liegt. Dadurch wird die vertikale Luftzirkulation unterbunden und an der Grenze zwischen der wärmeren und kälteren Luft bildet sich eine Hochnebelschicht aus.

Welche Faktoren beeinflussen die Hochnebelobergrenze?

Folgende Faktoren tragen massgeblich dazu bei auf welcher Höhe die Hochnebelobergrenze liegt:

- Stärke des Hochdruckeinflusses (bzw. Subsidenz): Je ausgeprägter sie ist, desto eher wird sich die Hochnebelobergrenze senken.

- Die Dichte der Luftmasse, aus der der Kaltluftsee besteht: Je kälter, dichter und schwerer diese Luftmasse ist, desto mehr hemmt sie das Absinken.

- Der Wind:

- Je nach Stärke sorgt die Bise dafür, dass der Hochnebel wegen der Verengung des Mittellandbeckens gegen Westen hin angehoben wird. Die Obergrenze liegt dann meist über 1000 m (meist zwischen 1100 m und 1800 m).

- Bei Südwestwind sinkt die Obergrenze ab, da der Kaltluftsee topographisch bedingt besser «abfliessen» kann. Die Obergrenze sinkt dabei meist auf 600 bis 700 m ab, teils kann der Hochnebel auch bis zum Boden absinken und sich als aufliegender Nebel manifestieren.

- Bei ausgeglichenen Druckverhältnissen (Windstille) liegt die Hochnebelobergrenze in der Regel um 800 m.

Heutige Obergrenze des Hochnebels

Im Vergleich zum Vortag lag die Hochnebelobergrenze heute in den frühen Morgenstunden etwas tiefer bei rund 1100 Metern. Mit der leicht tieferen Obergrenze stiess der Nebel z.B. im Rheintal auch etwas weniger weit ins Tal vor als noch am Vortag (siehe Slideshow unten).

Mit einer leichten Bisentendenz sowie mit der tageszeitlichen Erwärmung stieg das Top des Hochnebels im Tagesgang gebietsweise wieder etwas an (siehe Slideshow unten).

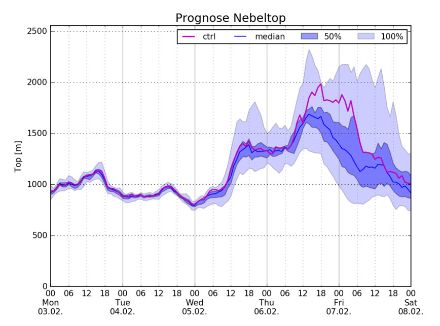

Prognose der Hochnebelobergrenze

Die Windverhältnisse auf der Alpennordseite lassen sich näherungsweise mit der Druckdifferenz Payerne (PAY) und Strassburg (STR) abbilden. Eine positive Differenz bewirkt eine Südwest-, eine negative dagegen eine Bisenströmung. H. W. Courvoisier beschrieb bereits in den 70er Jahren ein statistischer Zusammenhang zwischen der Druckdifferenz PAY-STR und der sich einstellenden Hochnebelobergrenze (siehe auch folgender Blog). Die Druckdifferenz zwischen PAY und STR lässt sich auch aus Modellfeldern ablesen und als zeitlicher Verlauf darstellen (siehe Abbildung 4). Anhand der Modellberechnungen dürfte die Obergrenze des Hochnebels morgen Dienstag etwas absinken und bei rund 900 Metern liegen.