Servicenavigation

Suche

Start der Gewittersaison

Mit zunehmend höherem Sonnenstand startet im Alpenraum die Gewittersaison. Genauso wie es verschiedene Spargel- oder Erdbeersorten gibt, gibt es auch verschiedene Arten von Gewittern.

In diesem Blog beschäftigen wir uns mit den typischen Gewittern an heissen Sommertagen, den sogenannten «Hitzegewittern». Diese Gewitter entwickeln sich in der Regel an Ort und Stelle und bleiben dort, weshalb sie als «stationär» bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu stehen ziehende Gewitter, die grosse Entfernungen zurücklegen können.

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit sich Gewitter bilden:

- genügend Feuchtigkeit, damit durch Kondensation Wolken entstehen

- eine potentiell instabile Schichtung der Luftmasse, um hinreichend starke Luftbewegungen zu ermöglichen (potentiell meint, dass ein zusätzlicher Auslöser nötig ist, damit es zur Instabilität kommt)

- ein Hebungsmechanismus, um die Entstehung einer Gewitterwolke einzuleiten (Trigger)

Sind an einem bestimmten Ort die benötigten Zutaten vorhanden, können sich Gewitter bilden. Handelt es sich dabei um stationäre Gewitter (bei nur schwacher Höhenströmung), wirken sich diese auf die Wetterbedingungen an dem Ort aus, an dem sie sich entwickelt haben. So z.B. gestern Mittwoch, weshalb sich diese Situation gut dafür eignet, das Konzept der stationären Gewitter genauer anzuschauen.

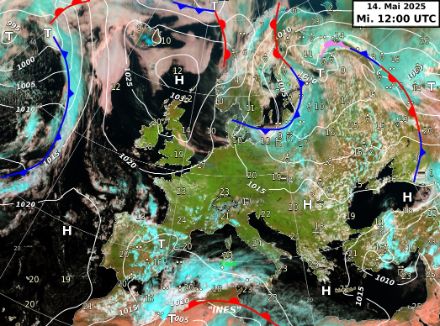

Allgemeine Lage

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Wetterlage von gestern Mittwoch. Auf der Bodenwetterkarte sind die Isobaren (Linien gleichen Luftdrucks), die Hoch- und Tiefdruckgebiete sowie die Fronten eingezeichnet. Diese – zusammen mit der Höhenwetterkarte – bildet die Grundlage um abzuschätzen, ob und welche Art von Gewittern zu erwarten ist.

Die Schweiz befand sich in einem Gebiet mit nur geringen Luftdruckgegensätzen, d.h. in einer flachen Druckverteilung (gut zu sehen an den nur wenigen Isobaren über Mitteleuropa). Das hatte zur Folge, dass meist nur schwacher Wind wehte und gleichzeitig oft die Sonne schien. Infolge der tageszeitlichen Erwärmung gab es typisches Tagesgangwetter mit vor allem über den Bergen Quellwolken.

Wenn die Instabilität der Atmosphäre genug ausgeprägt ist, wachsen die Quellwolken immer weiter, was in der Folge zu Schauern oder Gewittern führen kann.

Bemerkenswert ist, dass sich die Quellwolken in den vergangenen Tagen meist an Ort und Stelle entwickelt haben – vorzugsweise an sonnigen Hängen – und später an derselben Stelle wieder in sich zusammengefallen sind. Dies verdeutlicht die Tatsache, dass der Wind sowohl in der Höhe als auch am Boden schwach war. Entwickelten sich daraus Schauer oder Gewitter, blieben sie meist mehr oder weniger stationär.

Auswirkungen von stationären und ziehenden Gewittern

Warum ist es wichtig zu wissen, ob man es mit einem stationären oder ziehenden Gewitter zu tun hat? Das liegt daran, dass die Auswirkungen auf das Wetter und die damit verbundenen Gefahren sowie auch die Verhaltensweisen, die man anwenden sollte, sehr unterschiedlich sind.

Stationäre Gewitter weisen in der Regel folgende Merkmale auf:

- treten lokal auf

- bleiben mehr oder weniger am selben Ort

- haben eher eine kurze Lebensdauer (30 Min. bis 1 Std.)

- stellen insbesondere aufgrund der lokal hohen Niederschlagssummen eine Gefahr dar

Ziehende Gewitter weisen dagegen folgende Merkmale auf:

- treten grossflächiger auf

- sind in manchen Fällen schnell ziehend und können grosse Entfernungen zurücklegen (z.B. die gesamte Alpennordseite überqueren)

- sind länger anhaltend (bis zu mehreren Stunden)

- stellen insbesondere durch die damit verbundenen starken Böen, Hagel und einer hohen Blitzaktivität eine Gefahr dar

Und in der Praxis?

Werden eher stationäre Gewitter erwartet, kann man beim Blick aus dem Fenster bereits abschätzen, ob wir von einer Schauer- oder Gewitterzelle erfasst werden. Bildet sie sich direkt über uns, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir «nass» werden. Bildet sie sich zwar nahe, aber dennoch weit genug von uns entfernt, lässt sich erahnen, dass sie uns wohl nicht treffen wird, da sie mehr oder weniger an Ort und Stelle bleibt. Allerdings gibt es zu beachten, dass wie bei jeder Gewitterentwicklung die genaue Lage und das Timing nicht im Detail vorhergesagt werden können. Daher ist es wichtig, die Entwicklung in Echtzeit zu beobachten (z.B. mit Radarbildern).

Die Animation lässt vermuten, dass die über dem Jura gebildeten Quellwolken, die immer grösser werden, schon bald für Schauer sorgen werden. Quellwolken aus der Region, Schauer für die Region! Die Feuchtigkeit, die der Region durch die Bildung der Quellwolken entzogen wurde (durch Kondensation des Wasserdampfes, der in der aufsteigenden Luft nach oben transportiert wird), wird in Form von Niederschlag wieder an die Region zurückgegeben. Ein Wasserkreislauf in kleinem Massstab.

Von nun an werden Sie vielleicht öfters an das Wetter denken, wenn Sie Spargeln, Erdbeeren oder sonst ein Produkt aus ihrer Region kaufen.