Servicenavigation

Suche

Was braucht man, um genaue Wettervorhersagen zu erstellen, vor Unwettern zu warnen und den Klimawandel zu analysieren? Genau, meteorologische und klimatologische Daten! Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie erfasst täglich eine grosse Menge an aktuellen Daten – genauso verfügt MeteoSchweiz über viele historische Daten. Erste Datensätze stehen der Öffentlichkeit ab Mai zur Verfügung. Danach wird das Angebot laufend erweitert.

Doch was genau können Sie, liebe Nutzerin und lieber Nutzer, mit diesen Daten machen? In diesem Blog erklären wir Ihnen etwas genauer, welche Kategorien von Daten verfügbar sein werden und geben Beispiele, was man analysieren und darstellen kann.

Welche Daten sind verfügbar?

MeteoSchweiz betreibt ein automatisches Messnetz mit 160 Stationen mit einem umfassenden Messprogramm. Diese Stationen liefern alle zehn Minuten eine Vielzahl an aktuellen Daten zu Wetter und Klima in der Schweiz. Automatische Niederschlagsstationen ergänzen das Messnetz (ca. 100 Stationen).

Mit diesen Messstationen werden alle Landesteile und alle Höhenlagen abgedeckt.

Zu den verfügbaren Daten zählen unter anderem:

-

Messdaten der automatischen Wetterstationen, wie beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag oder Wind

-

Messdaten der automatischen Niederschlagsstationen

-

Messdaten der automatischen Turmstationen

-

Messdaten der Pollenstationen

Um alle verfügbaren Daten einzusehen, besuchen Sie unsere OGD Startseite.

Die Granularität der Daten reicht von 10-minütigen (t), stündlichen (h), täglichen (d), monatlichen (m) bis zu jährlichen (y) Werten. Wenn Sie stündliche, tägliche, monatliche oder jährliche Werte benötigen, empfehlen wir Ihnen, die entsprechende Auflösung herunterzuladen.

Die Daten stehen für jede Station in einer separaten Datei zur Verfügung.

Die jeweils jüngsten 10-minütigen Werte aller Stationen stellen wir zudem in einer eigenen Datei zur Verfügung.

Aktuelle Daten

Damit besser verständlich wird, was wir genau meinen, geben wir Ihnen hier ein paar Beispiele für grafische Darstellungen von Messdaten der automatischen Messstationen, wie beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit, Niederschlag oder Wind. In den folgenden Beispielen nutzen wir stündliche Daten sowie Tageswerte.

Am interessantesten für die meisten sind Temperaturdaten. Wie kalt oder warm war es an einem bestimmten Tag an einer bestimmten Station? Wo wurde an einem Wintertag die kälteste Temperatur gemessen? Es gibt viele solcher Beispiele.

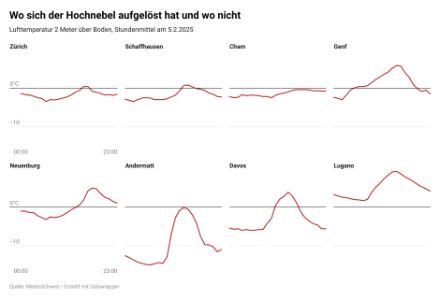

Beispiel 1: Temperatur, stündlich

Im Winter kann es bei einer Hochdrucklage interessant sein, zu beobachten, wie stark der Nebel die Temperatur beeinflusst. Im folgenden Diagramm sehen Sie unterschiedliche Messstationen und die Temperatur im Tagesverlauf am 5. Februar 2025.

An den Stationen, an denen es im Laufe des Tages um mehrere Grad Celsius wärmer ist als am Morgen, ist höchstwahrscheinlich die Sonne herausgekommen und der Nebel hat sich aufgelöst. Zürich, Schaffhausen und Cham lagen am 5. Februar den ganzen Tag unter dem Nebel. In Neuchâtel hat sich der Nebel wohl später verzogen als in Genf.

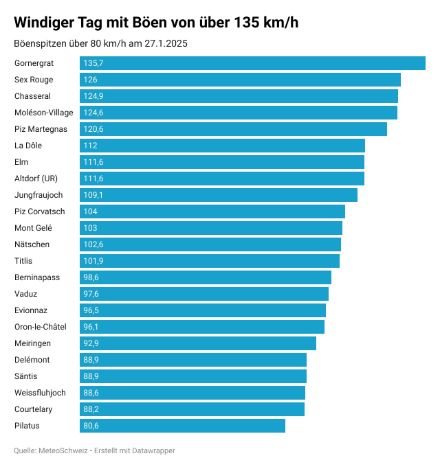

Beispiel 2: Wind, Böenspitzen

Schauen wir uns Daten auf Basis eines Tages an: Vielleicht interessiert es Sie, wie kräftig der Wind an einem bestimmten Tag geweht hat und wo er am stärksten war.

Am 27. Januar 2025 fegte ein kräftiger, aber nicht ungewöhnlicher Föhnsturm durch die Alpentäler. An diesem Tag war es interessant, sich die Böenspitzen, also die stärksten Böen an allen Standorten, genauer anzuschauen. Am 27. Januar wurde mit 135,7 km/h die stärkste Windböe am Gornergrat im Wallis gemessen. Auch an diversen anderen Standorten erreichten die Windböen lokal bis über 100 km/h (z B. Piz Martegnas, 120,6 km/h).

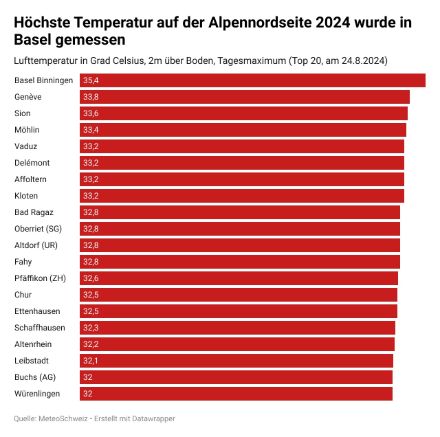

Beispiel 3: Temperatur, Tageswerte

Auch bei den Temperaturen ist es interessant, sich Tageswerte anzusehen und die Stationen miteinander zu vergleichen. Im Sommer zeigen unsere Daten beispielsweise, wo und wann es besonders heiss war. Gehen wir etwas weiter zurück: Im vergangenen Sommer (2024) war es zu Beginn eher kühl. Es wurde erst Mitte Juli und dann wieder im August richtig heiss. Ende August meldete die Station in Basel Binningen mit 35,4 °C den höchsten Jahreswert auf der Alpennordseite. Aber auch an vielen anderen Stationen wurden am 24. August über 30 °C gemessen. Dies kann man sich mit unseren Daten detailliert anschauen und visualisieren.

Drei weitere Beispiele von Datenauswertungen, die Sie mit unseren offenen Daten vornehmen können:

- Monatliche Niederschläge, alle Stationen in der ganzen Schweiz

- Monatliche Sonnenstunden, alle Stationen in der ganzen Schweiz

- Monatliche Durchschnittstemperatur im Juli an einer Station, im Vergleich zur Norm im Zeitraum 1991-2020

Haben Ihnen diese Beispiele geholfen? Haben Sie Fragen? Teilen Sie es uns mit! Wir danken Ihnen für Ihr Feedback über das Kontaktformular.