Servicenavigation

Suche

Das Starkregenereignis vom 29. und 30. Juni 2024 forderte Todesopfer und verursachte schwere Schäden im oberen Maggiatal und wird damit in trauriger Erinnerung bleiben. Es handelte sich um regionales und heftiges Hochwasserereignis, das sich sehr rasch entwickelte. Obwohl es im Vergleich mit katastrophalen Hochwasserereignissen der Vergangenheit (1927, 1951, 1978, 1987, um nur einige zu nennen) ein eher kleines Gebiet betraf, war die Zahl der Opfer und das Ausmass der Schäden sehr hoch. Was die meteorologische Ausgangslage und auch die Niederschlagsverteilung betrifft, weist das Ereignis Ähnlichkeiten mit der Hochwasserkatastrophe vom 31. August 1992 auf, das in Faedo im oberen Val Bavona zwei Todesopfer gefordert und elf Häuser zerstört hatte.

In Anbetracht der Tatsache, dass die grössten Niederschläge beim Ereignis 2024 innerhalb von nur sechs Stunden auftraten, kann dieses Ereignis als Sturzflut (engl. "flash flood") bezeichnet werden. Gemäss den Daten von Niederschlagsmessern mit hoher zeitlicher Auflösung und den – mit Einschränkungen vorhandenen – Beobachtungen, Dokumenten und Zeugenaussagen über die Ereignisse der letzten 200 Jahre, dürfte es eines der stärksten Ereignisse in der Region gewesen sein. Wie Zeugen berichteten, verwandelte sich die Situation innerhalb weniger Stunden von einer typischen Sommergewitterlage zu einer ernsten Notsituation.

Verlauf der Niederschläge

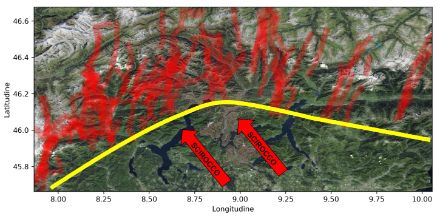

Vom späten Nachmittag bis etwa 23 Uhr wurde das Obere Maggiatal von etwa zehn kräftigen Gewitterzellen überquert. Mit dem Herannahen der Kaltfront formierte sich danach bis etwa 2 Uhr eine stationäre Gewitterfront mit konstant sehr hohen und vorübergehend extremen Niederschlagsintensitäten von über 120 mm/h. Während dieser Phase, die etwa drei Stunden dauerte und vor allem das Lavizzaratal betraf, kam es zu den grössten Niederschlägen mit schwerwiegenden Folgen für das Gebiet.

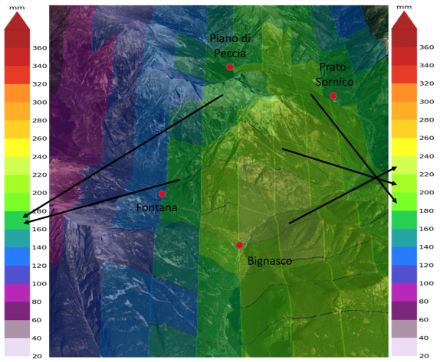

Die Analyse der etwa 6-stündigen Hauptphase des Ereignisses von 20 Uhr am 29. Juni bis 02 Uhr am 30. Juni, zeigt, dass die erste Phase (20 bis 23 Uhr) hauptsächlich das untere Bavonatal betraf (Abb. 2, oben), während die zweite Phase, die durch die stationäre Gewitterfront gekennzeichnet war, hauptsächlich das untere Lavizzaratal betraf (Abb. 2, unten).

Im Vergleich zu den einzelnen Messwerten der Regenmesser (Cavergno/Bignasco und Cevio) sind die vom CombiPrecip-Algorithmus angezeigten Mengen für dieselben Regionen etwas höher. Typischerweise kann das Vorhandensein von Hagelkörnern zu einer Überschätzung der vom Wetterradar abgeleiteten Niederschlagsmenge am Boden führen. Die Analysen, die in einem 225 km2 grossen Gebiet bei Fontana (Val Bavona) durchgeführt wurden, zeigen jedoch, dass der Beitrag des Hagels zum Radarsignal während dieses Ereignisses marginal ist. Zahlreiche Pixel mit hohen Niederschlagsintensitäten (>100 mm/h) zeigen keine Hinweise auf Hagel.

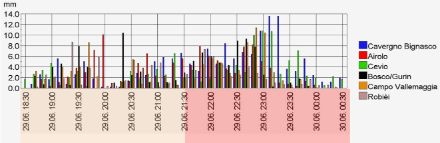

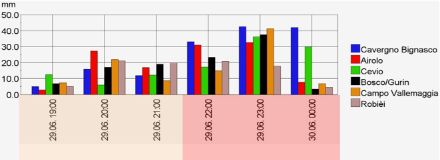

In nachfolgenden Abbildungen (Abb. 4 und 5) ist der Niederschlagsverlauf in 10- und 60-Minuten-Invervallen an den im Maggiatal und in der oberen Leventina verfügbaren Regenmessern gezeigt.

Die Niederschlagsakkumulationen basieren häufig auf Standardzeitintervallen, wie z.B. Minute 0 bis Minute 59 für die stündlichen Niederschläge, oder 8 Uhr bis 8 Uhr (06:00 - 06:00 UTC) für tägliche Niederschlagssummen. Bei Starkniederschlagsereignissen können gleitende Akkumulationen detailliertere Informationen liefern. Abbildung 6 zeigt den Verlauf der Niederschlagsakkumulation in einem gleitenden 6-Stunden-Intervall unter Verwendung der maximalen zeitlichen Auflösung der Regenmesser im Maggiatal und in der oberen Leventina (10 Minuten).

Der Niederschlagsverlauf über alle Zeitintervalle hinweg zeigt ein deutliches Signal. Das Ereignis war durch einen allgemeinen Anstieg der Niederschlagssummen während des 6-Stunden-Zeitraums gekennzeichnet. Die Zunahme der Niederschläge verlief in Phase 1 (während des Durchzugs mehrerer heftiger Gewitterzellen mit kurzen Pausen) eher linear und verstärkte sich deutlich in Phase 2 mit der fast stationären Gewitterfront. Dies ist ein typisches Muster für Ereignisse mit intensiven Niederschlägen südlich der Alpen im Sommerhalbjahr – entweder bei kurzer Dauer (3-12 Stunden, typisch für hochsommerliche Situationen, mit hoher atmosphärischer Instabilität) oder bei längerer Dauer (>12 Stunden, typisch vor allem für Frühling und Herbst, mit einer etwas weniger instabilen Luftmasse).

In den Fällen mit kürzer andauernden Niederschlägen folgt auf eine Phase mit zeitweiligen Gewittern (präfrontal) in der Regel eine kontinuierlichere und intensivere Gewitterphase (Durchzug der Kaltfront). In Fällen mit länger andauernden Niederschlägen folgt auf die orografisch-konvektive Niederschlagsphase (Warmsektor) eine abschliessende Gewitterphase (Kaltfrontdurchgang).

Diese Intensivierung am Ende, die typischerweise bei bereits gesättigten Böden eintrifft, führt zu verstärktem Abfluss und war oft die Ursache für die schwersten Hochwasserschäden. Auch beim Maggiatal-Ereignis wurden die umfangreichsten und schwersten Schäden am Ende, d.h. zwischen 01:00 und 02:00 Uhr (Ortszeit) am 30.06.2024, verzeichnet.

Im dritten und letzten Teil dieser Blogserie über die Überschwemmungen im oberen Maggiatal werden wir die klimatologische Einordnung des Niederschlagsereignisses vornehmen und die in dem Gebiet verzeichneten Schäden betrachten.