Servicenavigation

Suche

Ähnlich wie bei dem Ereignis im Misox am 21. Juni 2024 zeichnet sich das Unwetter im Oberen Maggiatal eher durch anhaltende starke Regenfälle als durch einzelne extreme Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit aus: Über einen Zeitraum von 10 Minuten verzeichnete der Regenmesser in Bignasco (der dem Mittelpunkt des Ereignisses am nächsten liegt) einen Höchstwert von 13,6 mm. Diese Menge stellt «nur» den vierthöchsten Wert dar, der während des Ereignisses gemessen wurde: Die Regenmesser von Chironico, Maggia und Acquarossa verzeichneten in den letzten Phasen der Niederschläge im Oberen Maggiatal, zeitgleich mit der Verlagerung der Konvergenzlinie nach Osten, höhere Werte über 10 Minuten (bis zu 15,0 mm). Obwohl dieser Wert auf eine hohe Niederschlagsintensität hindeutet, liegt er deutlich unter dem Schweizer Rekordwert, der 2018 in Lausanne gemessen wurde (41,0 mm), oder dem Rekordwert für das Tessin, der 2003 in Locarno-Monti gemessen wurde (33,6 mm) und der wenige Tage nach dem Ereignis in Cadenazzo mit 37,1 mm während eines heftigen Hagelgewitters am 12. Juli 2024 übertroffen wurde.

Das bedeutet, dass die Niederschläge, die innerhalb kurzer Zeit (10 Minuten) fielen, zwar erheblich, aber nicht extrem waren. Die Aussergewöhnlichkeit des Ereignisses liegt vielmehr in der anhaltenden hohen Regenintensität über einen Zeitraum von etwa 6 Stunden mit zwei unterschiedlichen Phasen: Die erste Phase war durch eine gewisse Schwankung der Niederschlagsintensität aufgrund des häufigen Durchzugs von Gewitterzellen gekennzeichnet (Phase 1), die zweite durch anhaltende intensive Niederschläge ohne Pause oder vorübergehende Abschwächung aufgrund einer stationären Gewitterfront (Phase 2). Vor allem in dieser zweiten Phase, die zu erheblichen Niederschlagsmengen auf bereits gesättigtem Boden und bei bereits überfluteten Flüssen führte, verzeichneten der kantonale Niederschlagsmesser von Cavergno/Bignasco und der Niederschlagsmesser von MeteoSchweiz in Cevio eine Abfolge von mehreren aufeinanderfolgenden 10-Minuten-Intervallen mit sehr hoher Intensität (Tabelle 1).

Eine Analyse der 10-minütigen Niederschlagssummen an allen automatischen Messstationen auf der Alpensüdseite zeigt, dass Niederschlagsmengen von mehr als 10 mm in 10 Minuten, welche über einen Zeitraum von 30 Minuten oder mehr fallen, ein eher seltenes Ereignis ist. Eine solche Sequenz wurde bei allen Messtationen und in insgesamt 454 «Beobachtungsjahren» nur an 28 Tagen beobachtet (einschliesslich der beiden jüngsten aufeinanderfolgenden Sequenzen, die am 21. Juni 2024 in Grono registriert wurden).

Auch die Analyse der Niederschlagsmengen über 60 Minuten zeigt sehr auffällige Verläufe für die Niederschlagsmesser in Cevio und Cavergno/Bignasco. Obwohl beide Stationen die Niederschlagsdaten erst seit einigen Jahrzehnten (seit 2004 in Bignasco, seit 2013 in Cevio) mit einer hohen zeitlichen Auflösung (10 Minuten) erfassen, sind die aufeinanderfolgenden 60-Minuten-Niederschlagssummen für beide Stationen aussergewöhnlich und führen zu Rekordsummen über 3 und 6 Stunden. Was die Station in Cavergno/Bignasco betrifft, so wurden zwischen 21:00 Uhr am 29. Juni und 00:00 Uhr UTC am 30. Juni 2024 die folgenden stündlichen Niederschlagsmengen gemessen:

Für diese Station stellen die drei zwischen 21:00 und 00:00 UTC gemessenen Stundenwerte (in dieser Reihenfolge) die neunt-, zweit- und vierthöchste Stundensumme seit Beginn der Messungen dar. Für die Station Cevio, stellen die gemessenen stündlichen Niederschlagsmengen zwischen 22:00 und 00:00 UTC die zweit- und fünftgrösste Stundensumme seit Beginn der Messungen dar. In Cevio hat die maximale Niederschlagsmenge in 60 Minuten (46,5 mm) eine Wiederkehrperiode von etwa 10 Jahren. Die nahe gelegene kantonale Messstation in Bignasco hat hingegen ein stündliches Maximum von 56,8 mm gemessen. Was die einzelnen stündlichen Niederschlagsmengen angeht, handelte es sich nicht um ein besonders aussergewöhnliches Ereignis, da es im Durchschnitt alle 10 bis 20 Jahre auftritt. Angesichts der anhaltenden starken Niederschläge von Stunde zu Stunde ist jedoch davon auszugehen, dass die Wiederkehrperiode für ein solches Ereignis wahrscheinlich deutlich grösser ist als angegeben.

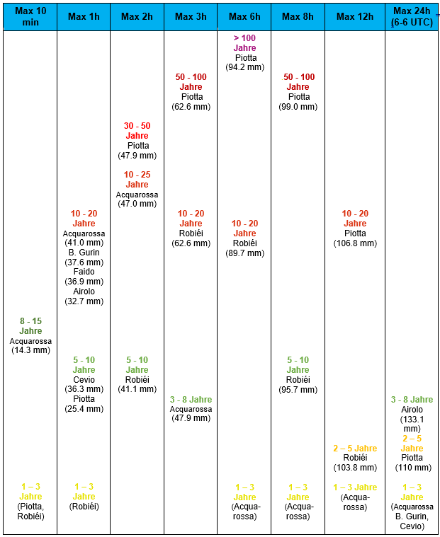

Bei der Analyse der Wiederkehrperioden ist zu beachten, dass in der Nähe des Niederschlagsmaximums nur sehr wenige Regenmesser mit einer langen Messreihe zur Verfügung stehen, die die Berechnung der Wiederkehrperioden für verschiedene Zeitintervalle ermöglichen. Nur die Regenmesser von Cevio und Robiéi verfügen über solche Reihen. Im Gegensatz dazu befindet sich in der Oberen Leventina der Regenmesser von Piotta, der über eine lange Reihe homogener Messungen verfügt, sehr nahe an einem Gebiet, das ebenfalls von Überschwemmungen betroffen war, nämlich der Region Airolo.

Hervorzuheben sind sicherlich die Wiederkehrperioden, die mit den vom Regenmesser in Piotta gemessenen Niederschlagsmengen korrelieren, der sich außerhalb des Epizentrums der Niederschläge befindet. Diese variieren zwischen 30 und 50 Jahren für die Niederschlagsmengen innerhalb von 2 Stunden bis zu maximal über 100 Jahren für die Niederschlagsmengen innerhalb von 6 Stunden (94,2 mm).

Vergleicht man den vom CombiPrecip-Algorithmus registrierten Höchstwert pro Stunde (ca. 80 mm im unteren Bavona-Tal und im unteren Lavizzara-Tal zwischen 20:10 und 21:10 UTC und dann erneut zwischen 22:40 und 23:40 UTC), ergibt sich eine Wiederkehrperiode zwischen 100 und 300 Jahren. Dieser Vergleich ist jedoch mit einer hohen statistischen Unsicherheit behaftet, da es sich um einen vom CombiPrecip-Algorithmus ermittelten Wert (kombinierte Messung aus Radarmessungen und Niederschlagsmesswerten) handelt. Um das Ereignis in seiner Gesamtheit einzuordnen, muss die aus den Niederschlagsmessungen ermittelte Wiederkehrperiode mit der aus den hydrologischen und geologischen Analysen ermittelten verglichen werden.

Unter Berücksichtigung der Wiederkehrperioden, Niederschlagsummen und Zeitintervallen, lassen sich folgende Aussagen über das Ereignis machen:

Zunahme der Wiederkehrperioden mit zunehmendem Zeitintervall, bis zu einem Maximum von etwa sechs Stunden: Dieser Trend zeigt, dass die starken Niederschlagsmengen eher auf wiederholte Durchzüge von Gewitterzellen oder auf stationäre und/oder sich regenerierende Gewitter zurückzuführen sind als auf den Durchzug einzelner Gewitterzellen mit extremen Niederschlägen. Dieser Aspekt weist Ähnlichkeiten mit den Ereignissen im Misox am 21. Juni 2024 (wenn auch in einem kürzeren Zeitintervall) und mit vielen anderen Hochwasserereignissen auf, die während des Sommers die Alpensüdseite heimgesucht haben.

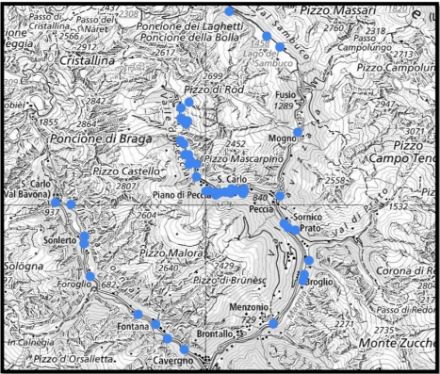

Die Verteilung der extremen Niederschläge und ein deutlicher Unterschied der Wiederkehrperioden, an den verschiedenen Stationen: Dieser Aspekt bestätigt die starke Regionalität des Ereignisses, ein Merkmal für stationäre Gewitterfronten mit regenerierenden Zellen. Bei starken Niederschlägen mit einer anhaltenden Konvergenzlinie, die sich jedoch typischerweise allmählich nach Osten verlagert, ist der Unterschied in den Wiederkehrperioden an den verschiedenen Stationen weniger ausgeprägt und homogener, ausserdem weisen mehr Stationen signifikante Werte auf.

Auswirkungen auf das Gebiet

Die hydrogeologischen Folgen waren sehr schwerwiegend. Der Fluss Maggia und der Fluss Bavona traten an mehreren Stellen über die Ufer. Praktisch alle Nebenflüsse in dem von den starken Niederschlägen betroffenen Gebiet waren von Geröllmassen betroffen, die teilweise sehr groß waren. Es gab 8 Todesopfer und umfangreiche Schäden in Höhe von mehreren zehn Millionen Franken. Das Ereignis wurde von den Medien ausführlich dokumentiert, und es gibt reichlich Bildmaterial dazu. Im Folgenden zeigen wir einige Karten und Kennzahlen, die die Schwere des Ereignisses verdeutlichen.

Weitere Informationen:

- Überschwemmungen im oberen Maggiatal vom 29. und 30. Juni 2024, Teil 1

- Überschwemmungen im oberen Maggiatal vom 29. und 30. Juni 2024, Teil 2

- Bericht des RSI zu den Überschwemmungen im oberen Maggiatal (Italienisch)

- Videoaufnahmen der Schäden aus dem Maggiatal

- Luftbilder von Swisstopo RapidMapping im 2024